Если разговор начинается словами «А вот я в твои годы...», не обязательно сразу обижаться, фыркать, закатывать глаза и всячески протестовать — далеко не всегда это про осуждение. Просто многое действительно изменилось, в том числе стереотипное восприятие того, что «положено» иметь или не иметь к определенному возрасту. Незыблемым остался, пожалуй, только один возрастной барьер: 7 лет — время идти в первый класс. Ладно, два: еще 18 лет — формальное совершеннолетие. Все остальное, мягко скажем, обсуждаемо. Вот, скажем, что более «нормально» в 30 лет: рожать второго ребенка или планировать свадьбу? А в 45 лет — достигать пика в карьере или начинать осваивать новую профессию? И то, и другое! И это, что характерно, совсем не зависит от эпохи: проблема отцов и детей была и остается насущной, хотя и приобретает новые форматы.

Современная молодежь зачастую подвергается двум противоположным нападкам одновременно: они либо взрослеют слишком рано, либо остаются молодыми и беспечными слишком долго.

— У меня классный сын, я доволен им и горжусь им! Вот только мне иногда забавно наблюдать за ним и его девушкой: им по 19 лет, а ведут себя так... ну, как я вел себя в свои 13–14, наверное. И это порой пугает, — делится 42-летний Александр. — Причем это сложно даже объяснить: вроде студенты, учатся, даже оба подрабатывают, формально не подкопаешься, но вот общая повадка, манеры, поведение... как будто подростки, все еще подростки. Но, может, это неплохо?

В то же время Александр признается: он и сам в свои 42 года вовсе не готов признать себя «мужчиной среднего возраста» и отказаться от ощущения молодости — да и никто из его друзей тоже. Он еще молодой мужчина — и какие могут быть другие мнения?! Хотя у родителей — нынешних 65-летних — было совсем не так.

С одной стороны, из-за развития Интернета и социальных сетей многие подростки уже в юном возрасте наращивают аудиторию, становятся популярными, ходят на медийные мероприятия. С фотографий в СМИ и социальных сетях частенько смотрят девушки и юноши, заработавшие первый миллион в пятнадцать и купившие квартиру в восемнадцать. А 25-летним при этом кажется, будто они в этой лотерее что-то пропустили… С другой стороны, молодежь не стремится быстро обзаводиться семьей, как это было раньше. Если еще поколение назад рождение ребенка в 19–20 лет было довольно частым явлением, то сегодня никого не удивляют мужчины и женщины, решившиеся впервые стать родителями только в 30–35 лет. Вполне типично. Кроме того, изменилось восприятие: если 20–25 лет назад 30-летний возраст определялся словом «зрелость», сейчас он активно транслируется в обществе как «молодость». Социальное давление ослабло — отсутствие детей к 25 годам больше не вызывает осуждения.

— Устойчивая тенденция увеличения среднего возраста рождения первого ребенка является важнейшим признаком второго демографического перехода. Россия — европейская страна, но если сравнивать с соседями, то в России до сих пор очень рано женятся, выходят замуж и рожают детей, — рассуждает в беседе с корреспондентом «МК» демограф Алексей Ракша. — В более молодом возрасте, по среднестатистическим показателям, это делают только на Украине и в Молдавии, и примерно в таком же возрасте — в Белоруссии. Еще в Закавказье и в Казахстане, но это уже не Европа. Люди сейчас все чаще ответственно относятся к браку и рождению ребенка, пытаются подготовить для этого почву. Детей в никуда сейчас рожают реже. Сперва хотят немного успеть встать на ноги.

Сейчас довольно мало людей в 20-летнем возрасте уже видят себя родителями. И на классический вопрос старшего поколения «ну когда уже внуки?» молодежь только пожимает плечами.

— Меня мама родила в 21. Я все детство ходила по каким-то тусовкам с родителями и их общими друзьями, потому что меня не с кем было оставить, — рассказывает 23-летняя Полина. — Мне было весело, а вот маме, кажется, тяжеловато. Первый ребенок, жили в общежитии, денег особо не хватало, спали все вместе на одном диване. Я сама думаю, что детей нужно рожать только тогда, когда ты можешь их полноценно обеспечить.

Однако такое мнение присуще не всем представителям юного поколения.

— Я родила в 21, вышла замуж в это же время. Беременность была запланированная, несмотря на всеобщую убежденность в обратном, — смеется 24-летняя Марина. — Мы с молодым человеком хотели ребенка (хотя в университете добрая половина моей группы была уверена, что я в браке по залету). Не могу сказать, что к моменту рождения ребенка у меня уже все было. Я только доучивалась на четвертом курсе, жили мы с моими родителями, но в моем случае это только плюс: если я работала, они могли посидеть с ребенком.

Кстати, возраст «молодых родителей» напрямую связан и с возрастом будущих бабушек и дедушек — и речь не только о возможности помогать, но и о самоощущении. Распространенная претензия современного мира — упреки младшего поколения в инфантильности: мол, до 20 лет (а то и до 30!) они будто бы еще подростки, ничего взрослого, ничего серьезного... Возможно, это и так, вот только появляется немаловажный нюанс: именно за счет пролонгированной юности одних становятся возможны пролонгированная молодость и зрелость (и, как следствие, отсроченная старость) других. Потому что в реалиях, где двадцатилетние — «абсолютно взрослые», пятидесятилетние ну никак не могут оставаться «ну совсем молодыми». И наоборот.

— Когда у нас родилась дочь, моей маме было 50, маме мужа — 52. И они воспринимались «бабушками» без всяких оговорок, вообще никакого диссонанса не ощущалось, — делится москвичка по имени Варвара. — Сейчас нам с мужем по 54 года, наши дети оба уже заметно старше, чем были мы в момент рождения дочери... но все равно мне кажется, что если завтра дочь или сын сделают меня бабушкой, это будет казаться мне дико странным. И я точно буду «молодой бабушкой». Наверное, еще многое зависит от окружения и распространенности сценариев. Мы с мужем у своих родителей оба — младшие дети, и в те самые 50 лет уже многие их друзья стали бабушками-дедушками. Сейчас же среди моих друзей ну максимум 2–3 таких примера. У большинства друзей-ровесников внуков пока нет, хотя всем нашим детям от 20 до 35 лет. Естественно, никто «бабушками-дедушками» себя не ощущает.

На одной волне с детьми

Одним из аргументов в пользу ранних родов всегда было распространенное мнение: мол, если между родителем и ребенком маленькая разница в возрасте, они будут лучше понимать друг друга — особенно во взрослом возрасте. Будут на одной волне, мама-подружка и всё такое прочее... Вот только реальность иногда оказывается совсем иной. Особенно в современном мире, где возраст действительно не главное: иногда и одногодкам бывает не о чем поговорить, если их увлечения не совпадают. Что же касается молодежи, то ребята никак не связывают свои теплые или же, наоборот, сложные взаимоотношения с родителями с разницей в возрасте.

«Меня мама родила в 42 года, но мы очень хорошо понимаем друг друга», — делится одна из девушек.

«А меня мама родила в 19, нам с ней сложно в силу того, что у нас абсолютно идентичные характеры, но не думаю, что это как-то связано с маленькой разницей в возрасте», — говорит другая.

— Может показаться, что родитель, ближе находящийся к ребенку по возрасту, лучше понимает его взгляды и ценности, но на самом деле всё сложнее. Отчасти это связано с тем, что поколенческий разрыв ускоряется, — объясняет в беседе с корреспондентом «МК» психолог Лия Шагабутдинова. — Если раньше ощутимо заметная смена поколений происходила примерно раз в 15–20 лет, то сегодня скорость изменений в мире настолько высока, что даже разница в 5–7 лет может привести к значительным различиям в восприятии мира. Например, миллениалы и зумеры выросли с разными технологиями: первые помнят мир без Интернета и смартфонов, вторые — нет. Или другой пример: подростки 14 лет и 19-летние студенты — уже разные поколения: у них разные социальные сети, разные мемы, разные модели общения.

Эксперты отмечают, что тенденция довольно-таки выразительная: чем младше люди, тем ярче выражен у них поколенческий разрыв.

— В моей практике я неоднократно сталкивалась с такими примерами. Смешанная компания тех, кому от 30 до 50 лет, легко находит общий язык, а вот те, кому 20 или 25 лет, могут смотреть друг на друга как на инопланетян, — соглашается с коллегой психолог Анастасия Александрова. — Отсюда волна жалоб старших: мол, почему у меня с родителями было огромное количество общих тем и увлечений, а с ребенком нет вообще ничего? Чем дальше, тем больше многообразие траекторий, по которым могут пойти ровесники. Даже молодые ребята 20–25 лет часто шутят, что они уже совсем не понимают юмор 12–15-летних детей, их музыку, видеоролики, творчество.

Технологии, музыка и секс

Технологии продолжают развиваться. И пусть современные родители уже не просят помочь им с нуля освоить компьютер, но они с такими же удивленными глазами могут смотреть на некоторые другие аспекты. Например, сейчас все большую популярность набирают игры и аксессуары, связанные с виртуальной реальностью. Вполне может оказаться, что через несколько лет такие приспособления будет носить с собой каждый первый школьник, а родители, даже молодые, не всегда будут успевать за этими тенденциями. Ведь вокруг них уже куда более взрослая среда.

Стремительно меняются и соцсети. Взлетевший до невероятной популярности несколько лет назад формат коротких видео на всех платформах еще недавно вообще не существовал. А многие дети без скроллинга — непрерывного многочасового пролистывания контента — уже с трудом представляют свое существование. Хотя и многие современные родители, пожалуй, тоже.

От таких тенденций растет еще более странный конфликт: поколения родителей и детей оба включены в технологии, но контент, который они потребляют, будет совершенно разным, оттого и их включенность в современные тренды будет разниться.

Однако поколенческие разногласия не заканчиваются только развитием технологий. Весьма сильно меняются и музыкальные вкусы. С каждым годом появляются новые исполнители, которые стремительно завоевывают площадки. Угнаться за детскими тенденциями, не находясь постоянно в этой среде, может быть крайне трудно. Чтобы «уважить стариков», на свадьбах уже совсем скоро начнут вместо Надежды Кадышевой включать Анну Асти, но суть тенденции от этого не изменится.

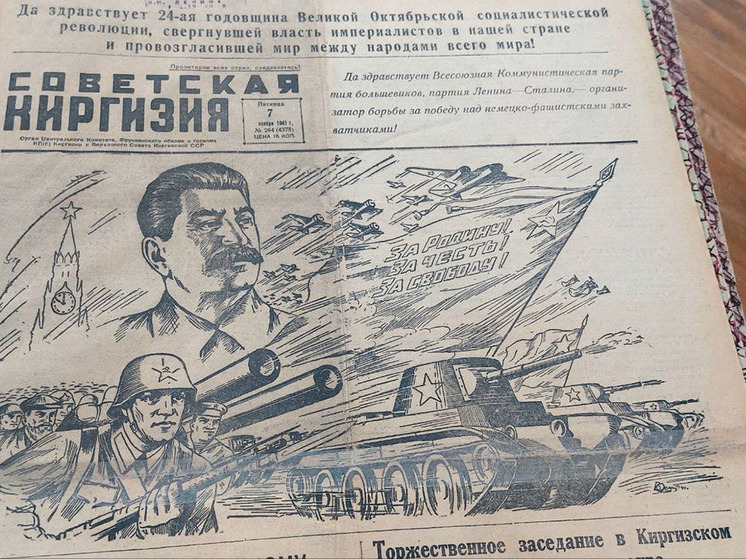

Да и мода на историческую музыку никуда не уходит. Молодежь часто с удовольствием слушает и композиции из советских фильмов, и русский рок эпохи перестройки. Отчасти этому помогают современные сериалы. Сейчас режиссеры часто снимают картины, которые вызывают ностальгию у более взрослого поколения и открывают старых исполнителей для молодых людей. Помимо этого распространению старой музыки отчасти способствует тот самый формат коротких видео. Те или иные композиции часто вирусятся в Интернете. Стоит одному человеку снять забавный или атмосферный ролик под давно забытую песню, и толпы народу сразу же стремятся создать что-то подобное. Говорят же, что все новое — это хорошо забытое старое.

Ну и, конечно, пара слов о моде. Многие современные тенденции отсылают к предыдущим эпохам, ведь мода циклична. Выглянешь на улицу, а там сплошной grandparents core (современная эстетика, опирающаяся на моду бабушек и дедушек, обычно состоит из вязаных вещей, уютных материалов и винтажных деталей). Цикличность моды позволяет, смеясь, заметить, что, если из гардероба мамы ничего не приходится по душе, возможно, стоит заглянуть в бабушкин шкаф. Вероятно, тот огромный свитер из ее молодости снова стал писком моды.

Некоторые девушки считают, что главной темой поколенческих разногласий между современными 20-летними и их родителями является тема отношений. «Для моей матери мужчина должен быть один и на всю оставшуюся жизнь. Девственности девушка должна лишиться строго после 18 лет, потом выйти замуж за этого человека, родить ему детей. Других вариантов нет. А я считаю, что ситуации бывают разными, и такой подход в современном мире не всегда имеет смысл», — делится 23-летняя Полина. Однако такое разногласие взглядов возникает далеко не у всех. «У меня мама всегда говорила, что с первого раза редко можно найти человека на всю жизнь. Сначала ошибаешься, падаешь, расстаешься, а уже потом отыщешь мужчину, от которого и детей захочешь родить», — рассказывает 24-летняя Юлия.

МЕЖДУ ТЕМ

КАК МЕНЯЛИСЬ СТЕРЕОТИПЫ О ВОЗРАСТЕ — ШПАРГАЛКА «МК»

Тебе 20 лет...

В 1995 году: окончил университет, нашел работу, по ночам укачиваешь первого ребенка.

В 2025 году: думаешь, кем станешь, когда вырастешь.

Тебе 30 лет...

В 1995 году: отводишь первенца в школу, рожаешь второго ребенка, думаешь о расширении жилплощади...

В 2025 году: пытаешься взять ипотеку под 30%, чтобы следующие 30 лет ее выплачивать. Порою начинаешь задумываться о свадьбе или о детях... Все еще не знаешь, кем станешь, когда вырастешь.

Тебе 40 лет...

В 1995 году: берешься благоустраивать дачу, отпускаешь детей во взрослую жизнь.

В 2025 году: разочаровываешься в профессии, меняешь ее, путешествуешь с маленькими детьми.

Тебе 50 лет...

В 1995 году: готовишься выйти на пенсию, нянчишься с внуками.

В 2025 году: по ночам проверяешь домашние задания, готовишься помогать детям поступать в вуз, работа — на пике.

Тебе 60 лет...

В 1995 году: переезжаешь на дачу, ухаживаешь за огородом.

В 2025 году: наконец-то находишь время посетить все музеи, концерты и театры, на которые раньше не хватало времени. Радуешься, что дети наконец-то начали сами себя обеспечивать (но это не точно).

Тебе 70 лет...

В 1995 году: ругаешь девушек, выходящих из подъезда, за слишком короткие юбки, шарахаешься от новых технологий.

В 2025 году: развлекаешься с внуками, уверенно болтаешь с Алисой.