Как давно это было! Бедняга Дюма вместе с персонажами своих книг безнадежно устарел. Что могут сообщить Портосы и Арамисы сегодняшнему человеку? Лепечут об эфемерностях дружбы, чести, бескорыстной любви… Невольно я задумался: неужели книги (и заключенные в них чувства и сентенции) никогда никому не пригодятся?

Вдруг раздался шепот переворачиваемых ветром страниц:

— Мы еще повоюем!

Я узрел взреявших легендарных мушкетеров. И отнес растрепанные фолианты к себе домой.

Следующим бесхозным подкидышем оказался Майн Рид. Его я также притащил в свою библиотеку, отмыл и сел потолковать — как с пятнадцатилетним капитаном, которым когда-то восхищался.

Майн Рид с тяжелым вздохом сказал:

— А вот «Майн Кампф» не выбрасывают. Тенденция очевидна. Хотя оба вроде бы «Майны». Но «Рид» — в переводе с английского — «читать». А «Кампф» — «сжигать».

Вскоре средь помойных баков был обнаружен «Дон Кихот». С ним и Санчо Пансой я распил бутылочку сухого испанского на троих. Рыцарь Печального Образа заявил, что обескуражен и изумлен отношением к себе и другим гуттенберговским оттискам.

— Ломаем копья — вместо того,чтобы усваивать прочитанное, — сказал он. — Если бы читали, произносимых глупостей поубавилось бы.

— Хорошо, что я родом из Евросоюза, — подхватил Санчо. — Там не читают, но и не выбрасывают. Правда, не осталось ветряных мельниц. Не с теми врагами мы, выходит, сражались. Теперь надо воевать с нынешними неандертальцами.

Еще одним обитателем помоечного гетто стал Андрей Белый, который отстаивал приоритет Москвы перед прочими городами мира.

— В чем отличие провинциальной литературы от литературы столичной? — рассуждал он (совместно с Борисом Бугаевым и Котиком Летаевым). — В том же, в чем отличие пришлого неофита от коренного москвича: варвары приходят завоевывать, покорять, а оседлый вяло отстаивает выпавшее ему преимущество быть первопрестольным. Но в провинции продолжают читать, а в столице пресыщение достигло апогея.

Выброшенный в отвалы словесной руды Евгений Евтушенко (уподобим его по причине высокого роста одной из кремлевских башен) не искал стычек с аналогично вышвырнутым Иосифом Бродским, а жаждал и добивался рыцарского турнира, чтобы встать вровень с соперником. Несамостоятельный Довлатов, который, согласно оценке разделившего участь оказавшихся никчемными современников Василия Аксенова, плыл в кильватере Бродского и был одержим манией завоевания мира, но оставался утлым советским приживалой в расшнурованных под столом (ну, и манеры!) ботинках, большей частью помалкивал и искал свой «Ундервуд», но пишущие машинки обретались в антикварных салонах.

— Милый друг, — сказал, щекоча подбородок гусиным пером, не желавший признавать себя отринутым Мопассан. — Культуры не бывает слишком много, но сегодня она на задворках и не может оттуда выбраться.

Не уместившийся в чьей-то респектабельной квартире Рэй Брэдбери поддакнул:

— Как вам, коллеги, сюжет: выбрасываемые книги узнали адрес и явку, где их не изорвут, не истопчут, не пустят на растопку, а сохранят, и стекаются в прибежище? И пережидают очередную атаку на себя, чтобы вернуться к людям?

— Без шанса снова пригодиться? — усомнился Роберт Шекли.

— А вдруг произойдет сбой во Всемирной сети? Электрические носители ведь крайне ненадежны, — предположила Урсула Ле Гуин.

Антон Павлович Чехов протер пенсне и прокомментировал:

— Когда текст на мониторе, не покидает ощущение зыбкости и непрочности прочитанного. Книга в руках дарит вещественное осязание надежности начертанного, при том что бумага — тоже не самый долговечный материал.

— Ни один человек не может знать все. А книги — знают, — веско заявил Томас Манн. — У каждого автора найдешь крупицу пользы. Уж не говорю об удовольствии соприкоснуться с роскошью разнообразных мнений и точек зрения.

Я не ожидал наткнуться в мусорном хламе на пятитомник Сталина. Он-то каким образом угодил в изгои?

— Внуки моих апологетов и последователей постарались, — с горечью в голосе объяснил Иосиф Виссарионович. — Твердокаменные марксисты не сумели воспитать потомков должным образом.

— Быстро проходит земная слава, — хихикнул слушавший эту речь Колумб. Книга о нем из серии ЖЗЛ тоже оказалась на позорном юру. Великий путешественник пустился в разглагольствования: — Изменение климата, видимо, сказывается на мозговых извилинах, они распрямляются и становятся менее эластичны и вместительны. Тают льды в Арктике, и откалываются от человеческого сознания глыбы, пласты культуры.

— Литература — единственное, чем стоит заниматься, — вступил в разговор Эразм Роттердамский. — Она связана с вечностью. Бизнес рассеется в прах. Холсты художника будут уничтожены вандалами, а литература, даже если ее сожгут на гитлеровских кострах, возродится!

Лев Толстой (все сто томов его ПСС валялись на асфальте) сказал:

— Из хаоса рукописей возникает подобие стройности, концепция мироздания. Я стремился к гармонии и вот теперь не у дел…

Его поддержал Николай Гаврилович Чернышевский:

— Если невозможно добиться свободы в реальной жизни, то в литературе это достижимо, правда, ценой неимоверных усилий и преодоления внутренней цензуры.

— Выбирайте глаголы не констатирующие, а двигательные, активные, стремящие действие вперед, — ни к кому не обращаясь, поучал тяжело переживавший свою бездомность Гоголь.

Поверх книжной помоечной пирамиды легли музыкальный словарь и исследование о «Битлз».

— Рэп — плохая замена оперному искусству, — пробасил Шаляпин, чьи мемуары, выходит, тоже были забракованы.

Илья Ефимович Репин — из иллюстрированной монографии о нем — вступил с давним приятелем в задушевную беседу:

— Не многие ходят нынче в музеи и галереи. Большинство довольствуются созерцанием напечатанных на майках картинок, нашлепнутых на бутылки этикеток и прочих лейблов…

— Или поглощают телевизионный ширпотреб, заменяющий кино и походы в театр, — констатировал актер Щепкин из научного исследования о Малом театре. — Сериалы — низший пошиб и сорт зрелищ. Хотя и театры нынче не те, что прежде. Мы преподносили и разжевывали литературную классику, вкладывали птенцам в клюв начатки самообразования. Конечно, высшее приобщение к искусству — самостоятельное индивидуальное чтение…

Братья Старостины — создатели спортивного общества «Спартак» — выпростались из сборника своих воспоминаний и хором возгласили:

— Писатель должен чувствовать себя форвардом, ворвавшимся в штрафную площадку противника: обязан нанести удар по воротам или нарваться на грубость, на фол, добиться, чтобы его снесли отчаявшиеся защитники.

Хемингуэй, горевавший, что застрелился и не может отстоять авторитет литературы, читал собратьям лекции:

— Чтобы стать писателем, нужна смелость. Нужна готовность пройти сквозь шпицрутены унизительных отказов и насмешек (и при этом не задубеть кожей и душой), нужны каждодневное, не героическое самопожертвование и отказ от приятельских посиделок, родственных обязательств, манящих развлечений. Литература включает весь спектр этих разностей: писатель в своих книгах — и гордый любовник, и несчастный импотент, и любящий отец, и развратник-кровосмеситель, и горький пьяница, и трезвенник…

Иван Бунин соглашался с сотоварищем по нобелевскому лауреатству:

— Подлинное искусство раздирает себя в кровь, пытаясь понять человека. А есть эрзац искусства, которое, лукаво улыбаясь, обирает и обманывает.

Шарль де Костер сказал:

— После смерти может настать главное: да, пока не ценят, не понимают, не признают, изгоняют, как Данте или Солженицына, ни в грош — как Модильяни — не ставят, зато потом запоздало очнутся и вознесут, как Кафку или Кандинского.

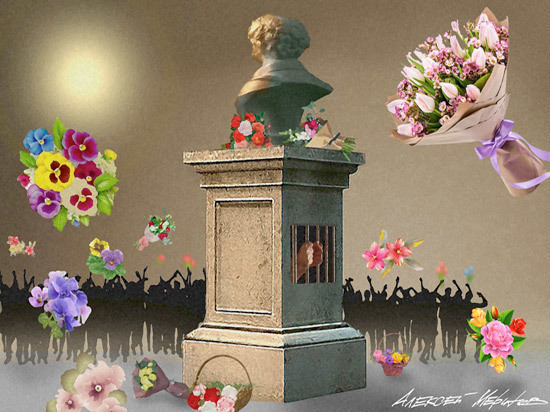

Сообща все пришли к заключению: нужен закон, запрещающий выбрасывать книги. А в ожидании светлого мига хором повторяли строки Самуила Маршака о неряхе Гришке, у которого книги пребывали в непотребном состоянии: исчерканном, заляпанном, порванном. У многих из нашей компании состояние было еще более плачевное. Однако никто не отчаивался…