Петр отыскал купе, удобно устроился на мягком диванчике, раскрыл заимствованный из книжного шкафа сестер томик Пушкина.

Поезд дернулся, за окном поплыли, удаляясь и кланяясь, худенькие деревца и утлые пристанционные строения. Перипетии разлук и счастливых воссоединений капитанской дочки — Маши Мироновой — и тезки, Петруши Гринева, окутывали Петра пленительным восторгом: в преодолении преград на пути к торжеству наивной любви героям волшебно ворожила Судьба!

Время от времени Петр отрывался от восхитительной повести, выходил в коридор. Его охватил небывалый подъем, родственный порывам с детства знакомых литературных персонажей: наконец вне опеки, волен, независим, самостоятелен, отважен!

Он добрался до главы о родителях Петруши и невольно вспомнил своих маму и отца. Но запечалиться не успел: в купе вдвинулся громоздкий чехол арфы, возникли мужчина (в оранжевом фраке и со скрипичным футляром подмышкой) и богиня (в дорожном наглухо застегнутом платье), она несла наволочку, которая раскрылась, нотные листы разлетелись по полу.

Мужчина — с величайшей бережностью — протер смычок фланелевым платочком. Приладил скрипку к подбородку. Дева расчехлила арфу. Переглянувшись, обладатель семафорно слепящего фрака и его помощница исполнили мазурку Шопена. Маэстро был бесподобен: грушевидная голова покачивалась в такт мелодии, коротковатые пальцы ласкали лакированный инструмент, отложной воротник, перехваченный вместо галстука бордовым бантом, воспринимался розоватым лепестком лотоса. Спутница не уступала артистизмом фраконосителю, ее тонкие пальчики были выточены с изяществом узорных скрипичных завитков.

Скрипка рыдала, арфа усугубляла надрыв. Когда руки арфистки и скрипача соприкасались, меж ними проскакивала искра.

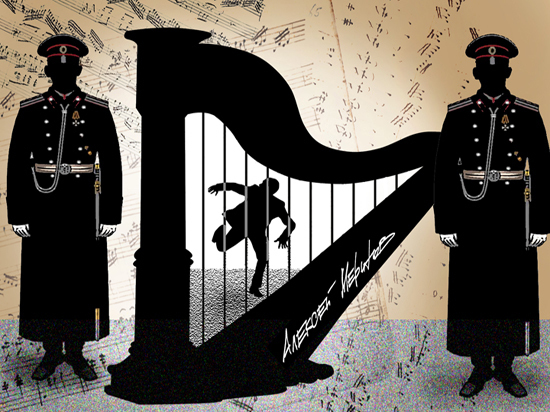

По коридору топали сапожища. В купе вломились жандармы. Изучив паспорт Петра, полученный, когда семья собралась паломничать на Афон, стражи порядка уважительно вернули документ. Бумаги музыкантов разглядывали долго. И постановили:

— По Варшаве погуляйте, Польша есть часть России. Дальше — ни-ни.

Грушеголовый мужчина пустился в откровения:

— Мы — поклонники несправедливо забытого изгоя Сальери! Но на могилы Моцарта и Шопена тоже хотели бы возложить цветы. Наша мечта: побывать в Венской опере.

Жандармы оказались невосприимчивы к музыке. (Ноты из наволочки привиделись им зашифрованными записями.) И велели незадачливым странникам готовиться к высадке.

Фраконоситель обратился к Петру:

— Если окажетесь в Вене… не будете настолько любезны… возложить букеты к надгробиям Гайдна, Генделя, Глюка, Листа?.. И обязательно — на могилу Сальери. Кстати, Лист — его ученик.

Его спутница тараторила:

— Я без ума от Мусоргского! Но Сальери тоньше, вдумчивее! Его опера «Тарар» шедевральна! А «Катилина»! А «Трубочист»! А «Невинная любовь»! Недаром Бомарше стал его первейшим другом! Гете восхищался его дарованием…

Музыкант достал из кармана пухлый конверт:

— Вот деньги на цветы.

Петр не мог сказать, откуда явилась аллегория. Но безобидная парочка представилась ему Орфеем и Эвридикой: полные обожания взгляды, которые педагог и ученица бросали друг на друга, остужал повеявший в двери холод преисподней.

Петр пытался читать, но отложил книгу. В висках стучало: «По какому праву унижают, помыкают ротмистры и жандармы? Проклятые царские сатрапы! Душители!»

Перебарывая возмущение, нет, бешенство, Петр закрыл глаза. А когда открыл их, вздрогнул: с противоположного сиденья взирал на него лысый плюгавый незнакомец. Глаза обведены угольно-бархатными тенями, щеки горели лихорадочным румянцем.

— Меня преследуют! За мной охотятся! Я революционер! — с вызовом, подмигивая и картавя, заговорил шплинт. — Позвольте воспользоваться вашим пальто.

Не дожидаясь ответа, сбросил свой кургузый пиджачишко и напялил принадлежавшее Петру пальто английского сукна. Оно оказалось коротышке велико, что не смутило бесцеремонца.

— А шарфа нет? И дайте денег, — попросил тип, сжевывая букву «р». Он потянулся к лежавшему на столике конверту — значит, скрипач вопреки протесту Петра оставил средства на цветы.

— Это не мое, нельзя, — зарделся Петр. И извлек из кармана уже не ему принадлежавшего пальто портмоне. — Возьмите сколько нужно. Чем еще могу быть полезен?

Всполохи гнева продолжали опалять изнутри: «Ни шагу не дают ступить полицейские ищейки! По какому праву учиняют облавы? На безвредных музыкантов?! На этого лысого?! Конечно, надо помочь! Не отдавать же преследуемого в лапы охранки! Как дважды два ясно, что они сделают с революционером. Тюрьма, ссылка, перечеркнутость независимых суждений! Каждый имеет право без помех передвигаться туда, куда считает нужным, изъявлять свою волю, бороться с ненавистным царизмом!»

Шплинт выгреб купюрную наличность, а мелочь ссыпал в карман. Набросил поверх пальто шарф (подарок сестер), надвинул шляпу, сдернутую с крюка. У Петра брезжило: «Вот и Петруша Гринев отдал заячий тулуп Пугачеву, на разбойнике тулупчик лопался, расползался по швам, а на этом мое пальто болтается».

Находясь меж реальностью и книжной фантазией, Петр впал в необъяснимую сонливость и увидел себя беседующим с шибздиком в Таврическом дворце, а потом — в тюремной камере. Смутно плыли видения: шибздик-попутчик рассказывает о размозженных прикладом охотничьего ружья зайцах, сгрудившихся в половодье на островке средь весеннего леса близ Саяно-Шушенской ГЭС…

Вопросы вихрем пронеслись в голове, задать их Петр не решался. «Да, малообаятелен, — беспристрастно анализировал Петр. — Но сколько вокруг внешне обворожительных, а внутренне гнилых сволочей! Важна суть, а не обтекаемые ласкающие зрение формы». При этом отметил: проворный шибздик не похож на затравленного гончими псами зайца! Напротив, загнанным зайчиком Петр ощущал себя. Когда ротмистр Малашенко воландал его по перрону, Петр был собачонкой. Сейчас — зайчиком…

Незнакомец метнулся из купе, навстречу бежавшим по коридору жандармам. Бросил им:

— Auf wiederschen!

Через минуту жандармы трясли Петра Былеева.

— Мы следили за ним… Готовились схватить! Он — опаснейший преступник!

Петра ссадили с поезда. Проводивший дознание офицер с войлочной прядью-нашлепкой на плешивой напомаженной голове (клеем, что ли, эта сбоку зачесанная косица была пришпандорена к голому черепу?) залез в саквояж (не обращая внимания на протесты) и перебирал вещи и книги, шерстил реферат «Борьба богов за первенство на Небе». Надпись, сделанная Ключевским поверх титула, не заинтересовала его. Волновало плешица другое:

— Вы сообщник скрывшегося Ульянова-Ленина?

Петр осознанно, любуясь своим непокорством, солгал:

— Да!

«Плевать! — думал Петр. — Пусть замуруют в тюрьму. Может, тогда отец поймет, какое повсюду беззаконие!» Плескалось, перекатывало через край: «Дрянная, трусливая, не способная ни на что власть! Ей бы только хватать всех подряд! По какому праву арестовывают, роются в вещах, вторгаются в личную жизнь?!» Петр усмехался: «Даже в малости видна разница: революционер правдив, не скрывает лысину, а полицейский хлыщ маскируется, хочет выглядеть, как и весь царизм в целом, благообразно и слащаво!»

Глаза Петра скользили по разодранной, распотрошенной (в корешке искали прокламации) «Капитанской дочке». Еще десять минут назад томик был опрятным, целехоньким, чистеньким… Теперь превратился в истрепанную кипу не по порядку сложенных страниц. Сверху поместилась глава о наивном Петруше Гриневе, который жаловал случайно встреченному нахалу свой заячий тулуп.

Напомаженно-таможенный сыскной служака снесся с кем-то по телефону и подобрел:

— Ваш отец — уважаемый, известный человек. Выпишем вам новый паспорт. Почему позволили ему воспользоваться вашим платьем и документами?

— Паспорт? — изумился Петр.

— Ну да. Сбежавший преступник предъявил ваш паспорт!