Он, как и Никита Сергеевич, происхождения был, скромно говоря, знатного. Однако элитарностью своей временами сильно тяготился.

“Я, ничтожный, непризванный и слабый, плохой человек... Я чувствую, как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу...” Это он в письме Александру III. С молитвенной просьбой помиловать убийц отца российского императора. Царь тогда не согласился с писателем. И был прав. Как сын погибшего и как просто царь.

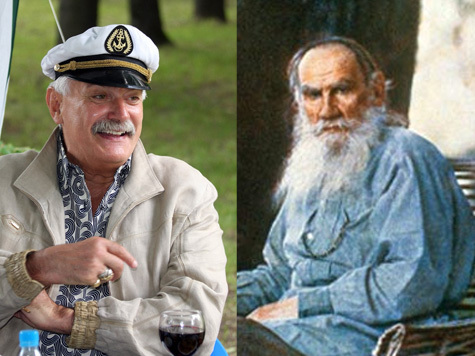

Но сейчас не о терроре, не имеющем оправдания. О серьезном консерватизме, который исповедовал Толстой. Его почему-то не отметил Михалков в своем манифесте “Право и правда”.

Тут не поспоришь — у Никиты Сергеевича свои кумиры. С одним из них Толстой даже состоял в переписке. Ему-то и было послано: “Пишу Вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России …Человек этот — вы сами…” Это он — автору предвыборного слогана нынешней партии власти. Сегодня фразу Столыпина “Вам нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия!”, похоже, учат уже в детских садах.

А следующее письмо Толстого — не самому Петру Аркадьевичу, но о нем: “Вспомнился этот ужасный Столыпин, сын моего друга Аркадия Столыпина, душевно хорошего человека, старого генерала, который сжег все свои писаные воспоминания о войне (…) потому что пришел к убеждению, что война зло… И вот сын (...) стал во главе того правительства, которое совершает бессмысленно, глупо все эти ненужные вредные ужасы…”

Итак, “самый жалкий человек в России” у писателя — Столыпин. И если у Михалкова тогдашний российский премьер предстает “величайшим реформатором”, то по Толстому — это человек, испытывающий “зуд реформаторства”.

Казалось бы, более просвещенного консерватора, чем Лев Николаевич, Михалкову надо еще поискать. Ан нет, что-то не срастается. Столыпин — свой. Философ Иван Ильин — тем более. Но вот “мужицкий граф” с его “непротивлением злу насилием” для породистого консерватизма нынче, видно, слабоват.

Если же без иронии, то понятно, почему Толстой — не герой михалковского воззвания.

Во-первых, граф был странным консерватором. Эта страсть к стабильности и общинному укладу жизни сочеталась у него с полным отрицанием государства как такового.

“Государственное устройство не что иное, как такое сцепление людей, при котором люди, сами того не зная, мучают, губят себя. Губят свои души, считая дурное хорошим и хорошее дурным. Поймите раз и навсегда, что то, что вы считаете властью, что это есть самые злые разбойники, которые губят ваши жизни”.

Вдумайтесь, это наш еретик “впаривает” государственнику Столыпину!

Второе, чем, может, не подходит консерватор Толстой Михалкову: Ленин объявил писателя “зеркалом русской революции”.

Ну, был, конечно, у Льва Николаевича неподдельный интерес к литературному карбонарию Герцену. Восхищался им — как писателем, публицистом. Даже ездил в Лондон, встречался, беседовал. Больше того, полиция устроила в доме Толстого “шмон” — искали труды того, кого “разбудили декабристы”. Но сам-то Лев Николаевич вряд ли был разбужен идеями, сокрушающими Миропорядок.

Вот итог его романтизма: “...Будучи революционером, нельзя быть правдивым, нельзя не лгать, нельзя быть смиренным и добрым, а надо быть готовым для будущей мнимо благой цели на всякого рода гадости и совершать их”.

Консерватор Толстой даже умудрился прогресс использовать для успокоения общества. На вопрос одной из западных газет: “Случится ли революция в Европе?” — ответил, что это невозможно. Ибо изобретен асфальт, а значит — исчезнут булыжные мостовые, из которых можно было сооружать баррикады.

Он, конечно, был консерватор, но не “консервант”. Хотя бы потому, что в пику революционным идеям породил “толстовство” — движение вольных хлебопашцев, интеллигентов, двинувших из городов в сельские колонии заниматься “мозольным трудом”.

Породил — и сам же осудил. Сказал, что это ужасно нежизненно и что толстовцы закончатся, перемрут. Этому исходу сильно помогли государственники в лице ГПУ и НКВД. Тем не менее на заре движения писатель Иван Бунин — и тот не устоял, подался в деревню набивать обручи на бочки. Пришел к Толстому и один любознательный юрист. Поклонник толстовства позже стал полковником жандармерии Зубатовым. Отсюда — небезызвестная “зубатовщина”.

Из нравственного учения Толстого вышел и другой любопытный человек: Георгий Гапон. Тот самый поп Гапон, на чьей совести Кровавое воскресенье 1905 года. Он служил и охранке, и революционерам, последними был повешен.

А что же с поклонниками Петра Аркадьевича? Тут тоже все неоднозначно.

В Харбине в 1928 году вышла книга некоего Ф.Горячкина “Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин”, в которой автор, член партии “православных русских фашистов”, рассказывает, что представляет собой это политическое течение. И почему герой его полуграмотных писаний “даже гениальнее современного Бенито Муссолини. Этот русский колосс, этот гениальный государственный деятель”.

В Харбине у русских фашистов, возглавляемых прекрасно образованным националистом К.Родзаевским, была даже “Столыпинская академия”.

Это обидно и горько. Потому что действительный патриот России не может ответствовать за подобные извращения. Речь лишь о том, что можно при желании “вылепить” из любого кумира.

Тут все зависит от того, кто ваятель и какие цели он преследует. Мало ли кто из кого хочет сделать икону. А прототипы-то — живые люди.Из переписки Толстого и Столыпина видно, насколько сложными, противоречивыми и сомневающимися они были.

Столыпин — Толстому: “…Я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром?”

Дмитрий Шаховской (о. Иоанн), автор одного из лучших исследований духовной жизни писателя: “Нет более реального, чем Толстой, явления в русской художественной литературе, и нет более нежизненного явления, чем он, в русской религиозной и философской мысли”.

Мне кажется, сомнение, раздумье, вслушивание в противоречивый, сложный гул своего времени — все это питает художника, наполняя его работы высокими смыслами.

Так рождались великие книги “всегдашнего” (определение Виктора Шкловского) Толстого. Так в нашу жизнь врывались талантливые, всеми признанные фильмы Михалкова.

Наверное, творческая тайна здесь в неоднозначном восприятии мира, в принятии его во всей сложности. С учетом разности людей, их судеб, взглядов, характеров, целей. Но если автор вдруг почувствовал себя тем, кто обязан втолковывать другим “Право и Правду”…

Тогда ему надобно выпить за свой могучий талант художника.

Только уже не чокаясь.