Фраза «У нас самое красивое в мире метро!» уже набила оскомину не одному поколению москвичей (хотя это чистая правда!). Когда так говорят, чаще всего имеют в виду ранние станции, построенные еще в середине ХХ века, — любой москвич с ходу вспомнит про витражи на «Новослободской», бронзовые скульптуры на «Площади Революции», мозаики на «Киевской» или роскошный подземный дворец станции «Маяковская». Сейчас наступает новая эра, и Москва готова хвастаться красивейшими станциями современного дизайна.

«Нагатинский затон». Огромные мозаичные рыбы, украшающие стены станции «Нагатинский затон», уже превратились в неофициальный визуальный символ БКЛ — вероятно, не в последнюю очередь из-за недавного мема «Вы продаете рыбов?» Впрочем, здесь же уместно вспомнить строки Маяковского про «чешую жестяной рыбы», тем более что в виде рыбьей чешуи оформлен потолок на станции. Для украшения стен были выбраны не абстрактные рыбы, а реальные обитатели столичных рек. Они выполнены художником Максимом Козловым, известным по своим вполне традиционным мозаикам на «Беломорской» с видами Русского Севера или панно на «Ольховой».

Изображения выполнены из декоративного материала — смальты, и натурального камня. На станцию композиции доставлялись по частям и собирались непосредственно на подготовленных под монтаж участках стены.

Конечно, пассажиры московского метро вечно спешат, но все-таки рыбы достойны того, чтобы однажды рассмотреть их внимательнее. В мозаике спрятаны сюрпризы — где-то небольшая ракушка среди кусочков камня, где-то монетка или старый значок…

«Сокольники». Не зря в честь этой станции названа первая, красная, линия московского метро: «Сокольники» — альфа и омега столичной подземки, именно отсюда в 1935 году все началось. Теперь, с появлением БКЛ, «Сокольники» стали пересадочной станцией, и их особую роль в истории московского метростроя подчеркнули оформлением новой платформы. Станция БКЛ оформлена в стиле авангарда начала 1930-х годов.

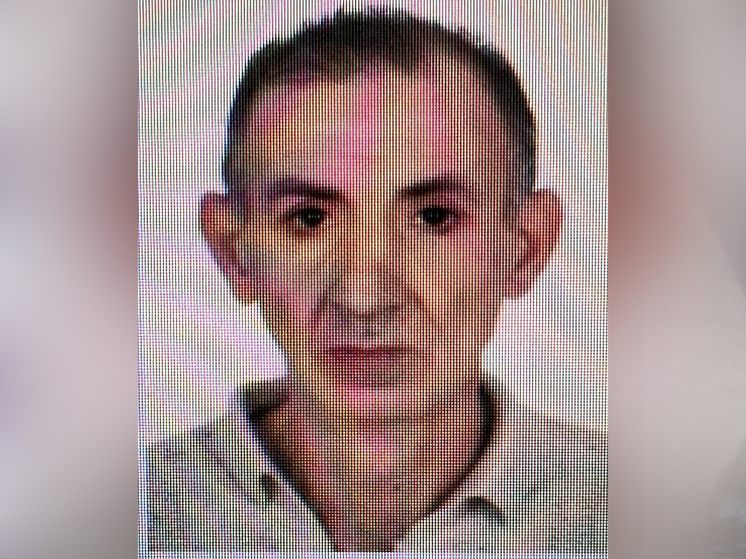

«Декоративно-художественное оформление станции БКЛ «Сокольники» посвящено строительству первых станций столичной подземки: на светоотражающих панелях потолка разместили фрагменты плакатов тех лет. Кроме того, в интерьере станций использованы портреты реальных метростроевцев», — сказал зам. мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарёв. Действительно, через десятилетия московской истории на нас смотрят лица тех, кого мы обязаны поблагодарить за сам факт появления в Москве 1935 года метро: Татьяны Федоровой — первой и единственной женщины, возглавлявшей шахту, Николая Краевского, удостоенного награды ордена Ленина за высокие показатели проходки, а также Ивана Филимонова — который первым начал применять «московский» способ проходки тоннелей мелкого заложения.

«Рижская». Сразу же после пуска БКЛ по Интернету разлетелись фотографии людей, которые завороженно смотрят на огромный экран под потолком станции «Рижская». Однако это не единственное, чем может похвастаться станция с пересадкой на оранжевую линию. Главный декоративный элемент здесь — это светящиеся металлические арки-порталы. Согласно замыслу авторов проекта, эти арки должны символизировать въездные ворота в город: вплоть до начала ХХ века здесь, вблизи Рижского вокзала, находилась Крестовская застава — один из таможенных пунктов на границе тогдашней Москвы (Камер-Коллежском валу). Таких застав в городе было немало, так что подобное архитектурное решение могло бы быть справедливым для многих станций — но его выбрали для «Рижской». Знатокам старого, еще довоенного московского метро эти арки напомнят наземные вестибюли «Кропоткинской» и «Красных Ворот».

«Варшавская». Одна из трех станций бывшей самой короткой Каховской линии обрела новую жизнь в составе БКЛ — и ее внешний облик изменился. Не до неузнаваемости, конечно: традиционная для 1960-х годов конструкция станции-сороконожки (с опорой на 40 колонн) никуда не делась. Однако современное настроение очевидно: колонны стали толще, массивнее, равно как и буквы с названием станции. Стены отделаны белым камнем, пространство между балками на потолке заполнено квадратными светильниками. Жемчужиной стали четыре панно с видами Варшавы на путевых стенах.

«Текстильщики». Оформление этой станции, как и многих других, отсылает к ее названию и тому, что находится в близлежащих районах города. Двухуровневый потолок из алюминиевых панелей, дополненный яркой голубой подсветкой, своей геометрией напоминает ткацкий станок. В отделке платформенной части и вестибюлей станции использованы натуральные природные материалы. Полы выложены гранитом светло-серого цвета, стены — мрамором светлых оттенков и металлическими панелями. Входные павильоны оформлены в белом, сером и синем цветах. Получилось лаконично, но довольно изящно и современно.

«Мичуринский проспект». Сочетание красного, серебристого и черного цветов в отделке станции наводит на азиатские ассоциации — и не зря. Основной идеей оформления стала дружба между Россией и Китаем, потому что архитектурную концепцию разрабатывала группа китайско-российских проектировщиков. Главный акцент станции — композиция из подвесных освещенных панно, украшенных китайскими орнаментами, причем узоры выбраны не просто так: они символизируют дружбу и взаимовыручку. Цветовое решение — отдельная интересная история: при отделке станции использовали новый материал — агломерат. Это искусственный камень, который по твердости соответствует граниту, не впитывает влагу и дает возможность воплотить и реализовать любой цвет, которого нет в природе. Красным агломератом покрыли колонны на платформе и в вестибюле.

«Аминьевская». Прежде всего здесь обращает на себя внимание цветовое решение — холодная голубая гамма на стенах вместе с теплыми тонами массивных гранитных колонн шоколадного оттенка. Главным акцентом на этой станции стал объемный потолок из множества алюминиевых реек, которые выложили в форме волны. По задумке авторов, он имитирует кинетическую конструкцию и создает эффект реального движения. Волна на потолке поддержана декоративным узором на путевых стенах. Авторы оформления объясняют, что они опирались при создании дизайна на типографский прием, характерный для декоративных изображений в стиле поп-арт, который был распространен в 1960-е годы: при помощи точек разного масштаба выстраивается определенный пиксельный рисунок. Вблизи это просто выглядит как хаотичный набор точек, но с фокусного расстояния складывается картинка.