Сегодня Святослав Пономарев (род. 1949 г.) — один из мэтров авангардного электронного направления, что не мешает ему двигаться дальше и открывать новые горизонты музыки будущего. Он начинал с запретного в советское время джаза, потом увлекся новыми музыкальными инструментами, которые делал из жести и всего, что подвернется под руку, по соседству с Германом Виноградовым, а параллельно придумывал мистические мелодии, оказавшиеся близкими по смыслу и звучанию к тибетским мантрам. В последние годы Пономарев играет в стиле industrial noise (индустриальный шум) на диджейском пульте, электронных инструментах вроде Pipe (современный аналог флейты) и даже на человеческом теле. Вместе с ним часто выступает сын Александр и перформер Анастасия Щербакова, которая принимает фантастические позы на металлических пластинах с датчиками, и каждое ее движение отзывается звуком. Бывают и другие коллаборации: на днях Святослав выступал вместе с композитором Владимиром Мартыновым. В культурном центре «Дом» под кадры из «Титаника» 1953 года их музыка напоминала волны, которые качаются от вечности к сегодняшнему дню и заполняют все тело, воздух, измерение... Даже в хаосе, оказывается, есть гармония и ритм. Это можно почувствовать и на фотографиях и живописных картинах Пономарева — на первый взгляд абстрактных, но по факту — наполненных совершенно конкретными формами и смыслами.

— Легко ли быть сегодня свободным независимым художником?

— Для меня это просто образ жизни. Я играю и пишу что хочется. И так было всегда.

— С чего все начиналось?

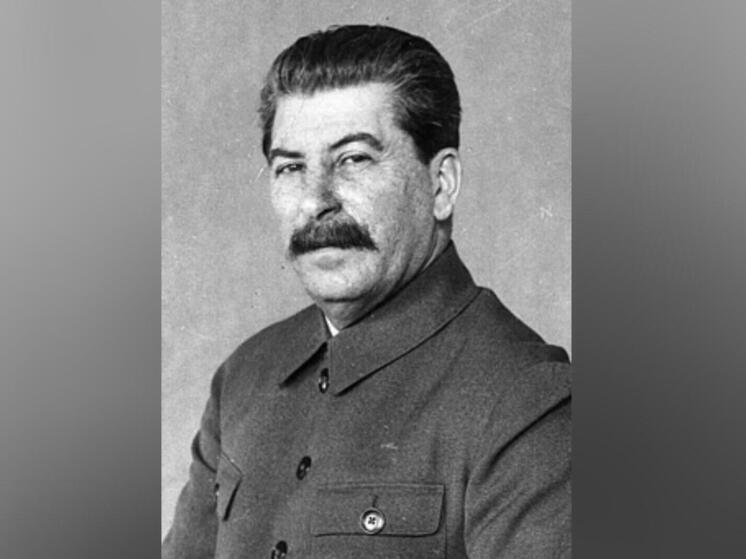

— Я родился еще при Сталине. Мои родители имели возможность привозить западные пластинки, литературу, картины и репродукции. И это самообразование значило для меня очень много. Параллельно я занимался рисованием в Строгановке и фортепиано с частным преподавателем. А потом начал заниматься музыкой, далекой от любых официальных представлений. Я западный человек, и пусть сегодня это звучит как вызов, мне терять нечего. После института я работал инженером во Внешторге на Смоленке — подписывал контракты с крупными нефтегазовыми компаниями по оборудованию. Меня оттуда прогнали, потому что я не хотел вступать в партию. Люди поступали во Внешторг, чтобы поехать за границу, но нужно было обязательно быть партийным, а у меня не было такой задачи. Когда уволился в 1970-х, пошел работать на автобазу и там увидел настоящую свободную жизнь.

— Что вы делали на автобазе?

— Расписывал стены, рисовал плакаты «Слава КПСС», а параллельно делал свои картины с помощью краскопульта. Платили там немного, но мне хватало, главное, что у меня была справка о работе. Я не был для советской власти тунеядцем. Поэтому параллельно мог заниматься джазом, рисовать, писать стихи, тусоваться. Была прекрасная вольная жизнь. Меня интересовало все сложное. Я изучал разные направления. Но достать в СССР авангардную музыку было почти невозможно. Мы сами искали свой путь — записывали музыку, делали инсталляции на квартирах... А потом я нашел заброшенную 5-комнатную квартиру на Новом Арбате и начал работать там.

— Самовольно заняли ее, просто так?

— Ну да. Там были выбиты окна и двери, я вставил новые. Квартира была никому не нужна. Она находилась неподалеку от мастерской, где когда-то работал Татлин. Давал бутылку коньяка местному пожарному раз в месяц, чтобы он меня не выгонял, всем остальным было глубоко наплевать. Я там рисовал здоровенные картины и сделал там звуковую инсталляцию «Ферратрон», которую потом показывал на выставке в ЦДХ «Московский романтизм» в 1992 году, наделавшей много шума. Там впервые показывались все шестидесятники. «Ферратрон» состоял из огромных металлических листов, по которым я бил палками, — и получилась очень интересная музыка.

— На жестяных листах любил играть и Герман Виноградов, вы пересекались?

— Мы большие друзья. Когда в дом на Новом Арбате пришли какие-то люди, назвавшиеся владельцами, я перебрался к Александру Петлюре на Петровский бульвар (в 1990-х в сквоте Петлюры собирался весь цвет андеграундной арт-публики. — М.М.). На втором этаже был Гарик Виноградов, а я на первом. Там и родилась название «Purba».

— Как же?

— Я увлекался тибетской традицией, это слово означает «кинжал» — это мощный охранитель, защитник человека, всего живого. Тогда, в середине 1990-х, в Россию начали приезжать тибетские учителя, я со многими познакомился. Я тогда работал в музее Льва Толстого, где занимался дизайном, выставками и читал запрещенные тома из его собраний сочинений. Он заразил меня своими идеями, и через Толстого я пришел к тибетской мудрости. В экзистенциальной философии Хайдеггера и Ницше мне было тесно, нужна была практика. Мне хотелось заниматься искусством, где нельзя было отделить философию, экзистенциальные материи и волшебство. Мы играли такую музыку, и вдруг у фарцовщиков я выменял на что-то американскую пластинку, выпущенную в Сан-Франциско. Поставил ее и услышал свою музыку — один к одному. Это было потрясающее открытие — черт возьми, мы не одни в этом космосе. Есть единомышленники. Оказалось, что это древние тибетские мантры. Тогда я поехал в Тибет — в главную школу Бон. Знаете, в Тибете есть буддисты, а есть Бон — добуддистская традиция. Оказалось, чтобы играть такую музыку, нужно особое разрешение, за которым я обратился к Учителю школы. К тому моменту мы уже два года делали нечто подобное каждый четверг. Учитель, услышав музыку, не мог поверить, что мы сами дошли до нее, и сказал, что мне не нужно никакое посвящение.

— То есть вы сначала нашли свой звук, а потом оказалось, что он связан с древней традицией?

— Да. Джаз открыл мне путь. Еще я 12 лет играл рок на барабанах, и это тоже помогло ощутить нетемперированный звук. Постепенно выстроилась другая конструкция, начинаешь иначе воспринимать все происходящее вокруг. Тибетская ритуальная музыка — это космический поток энергии. Именно его я стараюсь играть. Вначале я использовал большие листы железа, палки, струну, как и Гарик Виноградов, который, конечно, основатель этого направления, его вклад — мирового уровня, его творчество принадлежит будущему и еще не раскрыто до конца. Мы часто участвовали в одних и тех же выставках, но вместе никогда не играли, в этом не было необходимости. Я играл вместе 10 лет с Лешей Тегиным (культовый альтернативный музыкант, экспериментатор. — М.М.). Сейчас он продолжает выступать с тибетской ритуальной музыкой, а я пошел дальше. Мне было интересно развить эту древнюю формулу. Я увидел, что в этих звуках очень много индустриального, технологического. Вначале я смешивал тибетские мотивы с электронным звучанием, а сейчас освободился, осталась одна интенция — намерение.

— Когда это произошло?

— Ручки стал крутить в 2000-х. Прежде как-то с презрением относился к диджеям — что-то там у них булькает, пукает, а сами они будто ничего не делают. У меня было представление, что ты должен обязательно двигаться вместе со звуком. А тут ты повернул какую-то ручку, а бухнуло так, будто экскаватор в стену въехал. Лет 10 назад у меня произошел пересмотр взглядов. Я начал использовать pipe, пружины, трубки, словом, заниматься industrial noise. Культура инструментов — это отдельная тема. А в 2013 году поехал к Яну Крулю в Прагу — он один из самых известных электронщиков, у него своя программа на радио. Вместе с ним мы экспериментировали: делали field recordings — полевые записи. Это когда ты записываешь любые звуки в поле. У Карлхайнца Штокхаузена есть большой цикл «Микрофония», где на 10–20 секунд записи какой-то звук — ветра, автомобильных колес, чего угодно. Из этих «микрофонов» составлялись огромные полотна. В Европе это мгновенно разошлось. Штокхаузен дал толчок, раскочегарил. Кстати, Гарик Виноградов с ним встречался, когда он приезжал в Россию в 1990-е. Штокхаузен еще в 1960-х годах говорил, что тибетская музыка — музыка будущего, там заложен потенциал на столетия вперед — это чистый минимализм. Хотя сегодня минимализм считается пройденным этапом.

— Сейчас искусство вступает в новую эпоху. Как вы считаете, какой она будет?

— Ситуация в мире сейчас похожа на то, что мы наблюдали в начале ХХ века, до Второй мировой войны. Это нагромождение чудовищного страдания в людях и пересмотр всех сторон жизни. Взгляните на одежду в 1910-х и в 1920-х годах — они как будто из разных эпох. Тогда произошел колоссальный слом, в том числе и в стиле жизни даже на внешнем уровне. И вот сейчас происходит то же самое, думаю, последует расцвет искусства и всплеск именно из-за этой глубокой травмы. Все последние годы мы находились в стагнации, а сейчас нас вдруг вытолкнули наверх, пусть и насильно. Про направления не могу сказать. Сальвадор Дали, Макс Эрнст, постэкспрессионисты разве думали о стилях? Они просто работали, где-то шли на ощупь и в итоге заложили огромный фундамент под все искусство ХХ века. Сейчас, как и всегда в переломные периоды истории, возникают каналы в сознании людей, где обыденная жизнь вся пропитана неземным потоком. Вне нашего сознания. Турбулентности этого мира отражаются в живописи и музыке, так уж это устроено. Я это сильно ощущаю.