Да, в 2008 году в Вахтанговском произойдет нечто судьбоносное и необычайное — впервые во главе театра станет чужой. Худрук не из своих, вахтанговских, как это было прежде. И даже не Вахтанговской школы воспитанник, а человек со стороны. Точнее, с литовской — Римас Туминас из Вильнюса. Словом, варяг. А пригласит его Михаил Ульянов, который к тому времени отчетливо понимал, что его большой театральный корабль дрейфует во времени и у его мотора сбито дыхание.

До переезда в российскую столицу в своем послужном списке Туминас имеет все, чему противится вахтанговская природа: ГИТИС (это же не наша школа), свой театр в Литве — Малый вильнюсский (значит, будет изменять). Правда, его хорошо знают в Европе (там у него немало постановок — Польша, Исландия, Швеция, Германия и т.д.). Ну что с того вахтанговцам, у которых амбиции тоже европейские, но на данный отрезок времени подкрепленные лишь славным прошлым. И, в конце концов, литовская режиссура — она же такая прохладная, рапидообразная, глубокомысленная (и псевдо тоже), что с яркостью и театральностью дома Вахтангова, уж простите, не монтируется.

Понятно, что варяг сомнителен и принят на Арбате, 26, не с распростертыми объятиями, но со всей светской учтивостью. Все уверены — варяг не приживется.

А как же знаменитый вахтанговский юмор? Где ирония, позволяющая снимать любое напряжение и любой ситуации придавать светскую легкость? Все это в неписаном кодексе театра, но когда вопрос принципиальный и жизненно важный — художественного лидерства, тут не до шуток. Во всяком случае, увертюра прихода варяжского гостя не обещает ему легкости бытия в русском академическом театре.

Пока никто не знает и даже не догадывается, что в театральный дом на Арбате пришел именно лидер, большой художник, и именно он вернет русскому театру его былую славу. Что он не страдает болезнью под названием нарциссизм и будет искоренять ее в артистах, как сорняк в огороде, в котором, как позже выяснится, он знает толк, точно заправский хуторянин.

Он удивляет отсутствием авторитарности, не демонстрирует начальственных замашек. Немногословен, аккуратно и модно одевается. На сцене и за кулисами обходится минимальным лексическим набором: «Да/нет/значит, посмотрим…» Прибалтийский акцент придает его словам шарм.

И с первых же его репетиций произойдет еще одно очень важное открытие — у варяга потрясающее чувство юмора. Но какое!!! Вахтанговское, замешанное на иронии, самоиронии, фантазии.

Природа его юмора — странная, парадоксальная, вытекающая из парадоксальности самой жизни, в которой невероятным и порой необъяснимым образом уживаются уродливое и прекрасное, безысходно трагическое и праздничное. Туминас каким-то ему одному известным способом умеет это считывать, объяснять, показывать.

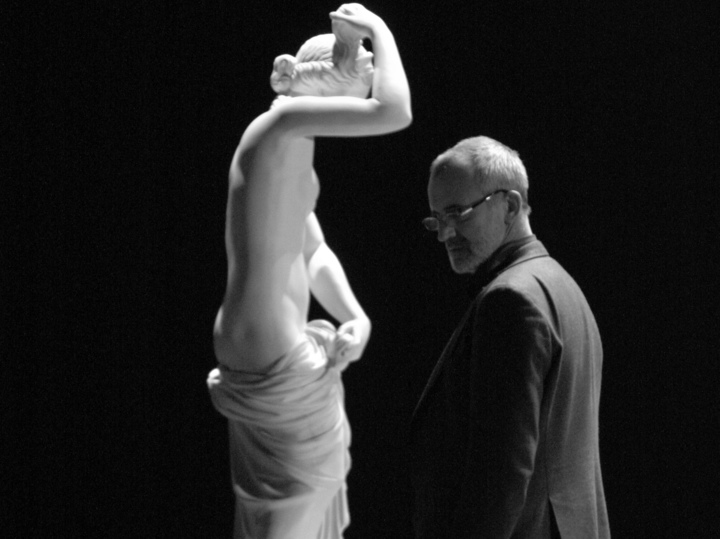

А показывает он так, что на его репетициях стоит хохот, будто это не храм искусств, а комната смеха. И будто ставит он не классику, а бульварную комедию. Рассказывают, что когда он учился в ГИТИСе, на его актерские отрывки сбегался весь институт — так изобретательно и остроумно он их разыгрывал. Ему даже прочили карьеру большого артиста, только для артиста у него не особо богатая фактура — невысокий, худой, лицо узкое… Вот разве что профиль — гордый, скульптурной лепки. Но при всей скромности физических данных на сцене он творит чудеса.

Штрихом, одним взглядом может обозначить характер, уловить самую его суть. Он подбрасывает артистам ассоциации, образы, поражающие своей парадоксальностью.

— «Твоего дядю Ваню нашли в огороде, когда он был маленький», — рассказывает Сергей Маковецкий. — И ты начинаешь думать: «Кто его воспитывал? Бабушка или кто? И почему его нашли в огороде — может быть, его подбросили?»

Взгляд на человека ли, события или обстоятельства в его жизни у Туминаса непременно в объеме, и взгляд на эту жизнь всегда с долей романтической иронии. Той самой, что все наполняет жизненной кровью, и иногда эта кровь — признак жизни, а иногда — страдания.

Но через иронию, комическое режиссер приводит зрителя к истинному состраданию чеховским, гоголевским или толстовским героям, у которых действительно «пропала жизнь». Но… человеческая комедия рассказана при этом легко, светло и ярко театрально.

У Туминаса в спектаклях все летит куда-то: весна, лето, снег, качели… Чье-то детство, чьи-то надежды, которые, как правило, остаются обманутыми.

— Смешные какие, счастья, понимаешь, захотели, — говорит Туминас артистам и показывает смешные проявления их персонажей в этом желании быть счастливыми.

В одной сцене он сводит драму и комедию, и последняя может довести первую до карикатуры, но ни разу не унижающей. Как в ночной сцене или в сцене отъезда в «Дяде Ване». Он любит играть планами, как в драме «Минетти», которой откроют Новую сцену Вахтанговского. Тут на небольшом пространстве полифония, как будто звучит симфонический оркестр.

«Война и мир» — эпопея Толстого в четырех томах — уложена им в пять часов. Но из всех многочасовых постановок сезона 2021 года, появившихся на других московских подмостках, только у Туминаса пять часов легки и являют собой идеальный образец сочетания несочетаемого: минимализма и объема, простоты и величия, пространства распахнутого счастливого детства и мира взрослого, полного фальши. Наконец, жизни и смерти, о которой он всегда помнит.

И все годы, что он у руля Вахтанговского, успех сопровождает его постановки. А их за тринадцать лет — тринадцать. Хорошее число.

«Война и мир» тринадцатый по счету спектакль Римаса Туминаса в Вахтанговском театре. Вместе с мастерами он вывел на сцену новое поколение артистов, и работы многих из них стали открытием.

Сергей Маковецкий:

— Он говорит нам на репетиции: «Смотрите, вспоминайте... Помните о своем детстве. Может, это дает ощущение легкости. Не просто грандиозный текст Антона Павловича Чехова, но и что-то рядышком. И вот это «рядышком» и есть легкое дыхание его спектаклей.

Эльдар Трамов:

— У него на репетиции есть любимая история. Он как будто изображает орла и спрашивает: «Кем становится орел, перед тем как взлететь?» Все теряются: «Кем-кем?» — «Он становится гордым. Вот сначала надо стать гордым (эти глаза, нос), а потом взлетать». И тут же дает другой пример: «Представьте себе космонавта, который скажет перед тем, как нажать кнопку старта: «Ну, попробуем». Чего пробовать — надо взлетать!!!»

Олег Макаров:

— Сцена для него — какое-то особое существо. Я уверен, что он с ней разговаривает. Вот начинает репетировать, а дойдя до середины, предупреждает артистов: «Она нас ждет, а вы еще не готовы». Он говорит, что сцена всегда готова помочь, поддержать, дать вдохновение, но при условии, что мы будем сосредоточены и готовы к этой помощи. Не каждый может ее получить.

Екатерина Крамзина:

— Репетиции с Римасом — это большой мир без начала и конца. Он круто показывает — так точно, так нетривиально, чувствуя и видя, что и кто вокруг него. За этим можно наблюдать вечно.

Виктор Добронравов:

— Он мастер ломать стереотипы. У него классика по-другому начинает звучать. На репетиции «Войны и мира» он не занимался режиссурой в привычном понимании. Он общался, много показывал, философствовал. И спектакль создан из его мира, как исповедь. Или как в музей сходить.

Павел Попов:

— Когда я учился в институте, Римас ставил «Евгения Онегина». А там участвовал мой педагог по сценической речи Алексей Глебович Кузнецов. И он рассказывал, что актеры поначалу протестовали против того, что предлагал Римас, мотивируя тем, что «это же Пушкин!!!». И в какой-то момент его это сильно достало: «Что вы все Пушкин, Пушкин. За бакенбарды его взяли — и к себе!»

Мария Волкова:

— Как-то Леша Завьялов, репетируя в «Маскараде» Казарина, показывал этюды, которые длились долго, и Римас Владимирович смотрел, не останавливал его. Леша падал в обмороки от женской красоты, неожиданно мог ослепнуть, превратиться в зайца и одновременно в слепого безногого зайца. И тогда я стала свидетелем того, как Римас Владимирович, который так хохотал, от смеха упал со стула в буквальном смысле слова. Его поднимали.

Юрий Цокуров:

— Он объяснял мне на репетициях «Войны и мира», что у моего Николая должны быть огромные глаза, прямо бешеный глаз. И рассказал историю, как у него на хуторе, в Литве, по полю мчался мотоциклист с выпученными глазами. Выяснилось, что один сосед мчится к другому предупредить, что к тому едет проверка насчет производства самогона. Предупредил, сосед отдал Римасу бутыль. Приехали проверяющие, ничего не нашли, пришли к Римасу, и тот с недовольным видом сказал: «Я его не люблю, я с ним не общаюсь». Вот история про то, какие глаза должны быть у моего персонажа.

Юрий Поляк:

— На репетициях «Войны и мира» я писал все его замечания, и у меня получилось три тетрадки записей. А он рассказал, как в Литве у одной его актрисы не получалась роль. И всякий раз на его замечания она доставала тетрадку: «Вот у меня все ваши замечания записаны». — «Ты хочешь эту толстую тетрадку сыграть? Да никогда в жизни ты этого не сыграешь. Оно тебя погубит». И я понял, что это он сказал для меня.

Сейчас Римас Туминас в Венеции, в театре Карла Гольдони выпускает премьеру — «Привидение» по Ибсену. В главной роли супруга Джорджо Стреллера — Андреа Джонссон. А в это время на сцене Вахтанговского идет марафон его спектаклей: 11 января он открылся «Войной и миром» и в день рождения худрука завершится опять же «Войной и миром». После премьеры в Венеции Туминас возвращается в Москву и получит поздравления, которые ему написали — нет, не артисты, а зрители. Свои открытки они опускают в прозрачные кубы, которые установлены в фойе исторической сцены и у входа на Новую.

РИМАС ТУМИНАС:

Об успехе. Рецепт успеха один — не думай о себе. Не выдвигай себя. Не выражай себя. А ты пойми другого, вчитайся в автора сто раз, перечитывай эти реплики сразу. Тогда они начнут раскрываться, как цветы, подскажут всю жизнь тебе. И как же польется эта жизнь!.. Ты только выбирай.

Ошибках. Наше желание стать Богом и подчинить себе судьбу — это желание у человека всегда останется. Но мы повторяем и будем повторять одну и ту же ошибку — мы настолько дорожим своей жизнью, что она нам кажется единственно самой важной. Вот отсюда все беды.

Театре. Мы последние, кто работает в системе репертуарного театра. И я это осознаю и очень хочу свой след оставить в нем. Но он уходит. Мы сами предали его. Уходит потому, что мы сами уходим. А почему уходим — для меня загадка. Катастрофа приближается стремительно — еще четыре-пять лет, и все. Останутся те театры в Москве, которые выживут, а другие уйдут. И мы поменяемся.

Смерти. Человек себя преувеличивает, и сразу он со смертью не согласен. Смерть как бы не для него: другие умирают — не он. Это человеческое заблуждение, которое ведет к трагедии. Я не предлагаю жить по принципу memento more. Нет, но надо только признать смерть и отодвинуть ее. С ней можно подружиться и договориться. И театр — это единственная территория, где ты можешь отодвинуть смерть.

Иллюзии. Я всегда очень серьезно смотрел на театр, и хватит. Я заработал право несерьезно делать спектакли, перешагнуть черту. Это как в том тосте «выпьем за это безнадежное дело». Но безнадежно хорошее. И поэтому к нему тянутся люди. Они тянутся к драматизму и, находя себя в драматической ситуации, получают такое наслаждение в переживаниях, что на мгновение забывают, что перед ними лицедеи.

Актерах. Больше мне импонирует актер, у которого есть дистанция с самим собой. Он не себя видит, а через зеркало жизни смотрит на себя. Он ироничен к себе, играет собой через эту дистанцию. Это такой способ мышления, а не просто животная отдача. То есть не переоценивать себя, не недооценивать, а знать, что ты игрушка в жизни. Вот кто понимает, что он ничто, что он игрок жизни, — он мой.

Небесах.

Поэт Рансар сказал:

Весь мир — театр,

И мы — актеры поневоле.

Всесильная судьба распределяет роли.

И небеса следят за нашей игрой.

Но люди думают, что это Шекспир. Но первым был Рансар. Вот мы потеряли небеса. Мы не играем им, а играем партнерам, зрителям… Нет третьего глаза. Я хочу, чтобы актеры играли небесам. А зритель, когда видит, что они разговаривают с небесами, тоже хочет разговаривать с ними.

Классике. Если кто-то извратил классику, ее надо восстанавливать. Вот когда Эфрос в Польше посмотрел спектакль «Месяц в деревне» — безобразие чистое для него, вернулся и сказал: «Нет, это же не так» — и сделал свой гениальный спектакль, восстановил гордость литературы. Вот что значит сопротивление. Это наш долг — иногда идти на сопротивление. Сейчас смотрю в театрах и не понимаю: вроде Гоголь, но не Гоголь, и к нему еще цитаты подобраны… Хотят перекроить, хотят дополнить? Это все от бессилия, от страха.

Юбилее. Не люблю юбилеев, но сейчас так совпало с датой, что я принял приглашение на постановку в Италию. И получается, что в этот день скажут: «Он в театре «Гольдони» отмечает». А я не отмечаю — я там ставлю. Перед отъездом был у Калягина, у Ширвиндта, встречался с Нееловой… Объехал всех, кого можно — все-таки Рождество, Новый год. Чтобы не искали меня и не поздравляли. А так приятно — Феллини и я родились в один день. И хватит для одного человека. Разве именины Наташи в «Войне и мире» — это не Феллини?