«Иосиф, возвратите мне книгу…»

Из досье «МК»: Игорь Михалевич-Каплан (1943 г.). Поэт, прозаик, редактор. С 1979 года живет в США. Публиковался в европейской, американской русскоязычной и англоязычной прессе, издавал в Филадельфии альманах-ежегодник «Побережье», ставший своеобразной энциклопедией русской эмигрантской литературы. Лично знал и Бродского.

— Игорь, с Бродским вы принадлежите к одному поколению, хотя на несколько лет младше его и эмигрировали в конце 70-х, в то время как будущий нобелиат вынужденно выехал за рубеж 4 июня 1972 года. Лично для вас отъезд из Союза был связан с такими же трудностями?

— Дело в том, что для меня это было нормально. Я хотел уехать, а Бродский не хотел уезжать — тут сравнение как бы неуместное. И потом, для нас, во Львове, где я жил, эмиграция не была таким страшным деянием, как, допустим, для людей в Ленинграде. Жители нашего региона — их родители, деды — ездили в Америку, Канаду, жили там...

— Когда вы впервые услышали имя Бродского? Когда состоялось ваше знакомство?

— Еще в СССР. Его первые публикации в «тамиздате» ходили по рукам. Он был очень молод, не был звездой. Но о нем уже заботилась Анна Ахматова, это одна из ее величайших заслуг.

Первые стихи Бродского мне прочел известный поэт, живший в Чикаго, Илья Кутик. Это было еще до моего отъезда. К сожалению, с датами у меня плохо, но у меня есть документы. Например, с Бродским мы были участниками одних чтений в Филадельфии. И он, и я были приглашены в Пенсильванский университет. На одном из выступлений, когда корреспонденты спрашивали: «Как вообще пишутся русскоязычные стихи?» — я, намекая исключительно на Бродского, привел «рецепт» от французского поэта Жака Превера: «Берете большую кастрюлю, наливаете воды, ставите ее на медленный огонь. Берете газету «Новое русское слово», нарезаете ее и бросаете в кастрюлю. Добавляете немного соли, лук обязательно. Черный перец. И получаются прекрасные русские стихи. За это даже можно получить Нобелевскую премию».

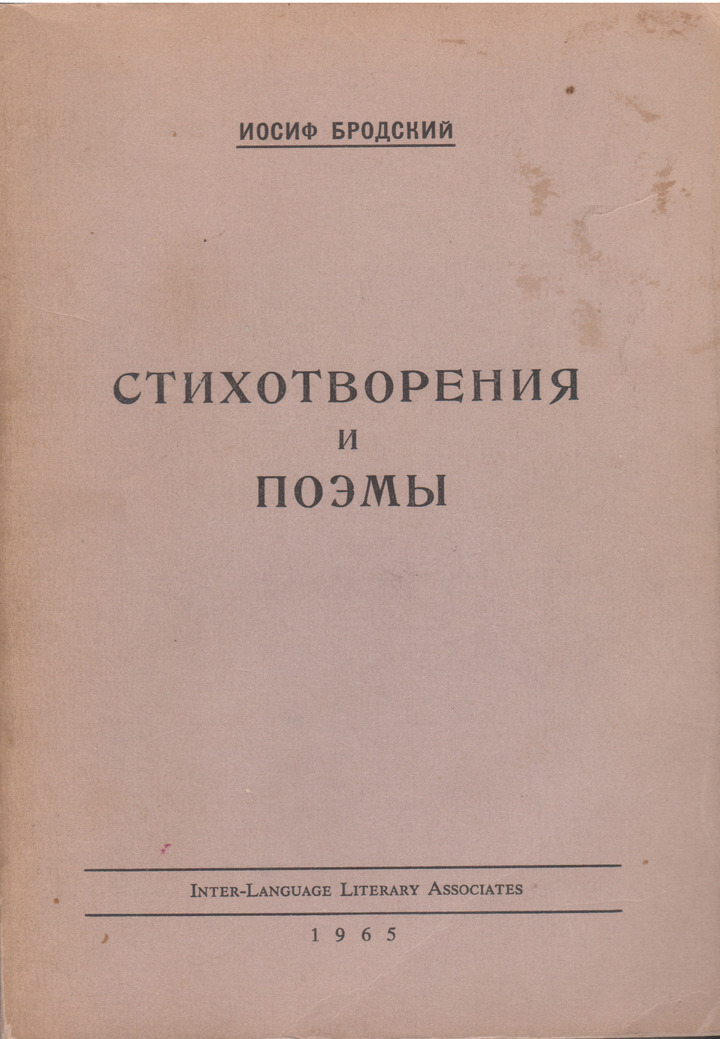

— В 1965 году за границей выпустили, так сказать, «пилотный» сборник стихотворений Иосифа Бродского, ставший библиографической редкостью. Эта книга появилась без участия и ведома Бродского и поэтому считалась «неканонической». Насколько я знаю, в вашем архиве есть этот раритет.

— Книга, к счастью, досталась мне очень просто. Ее подготовили к печати первооткрыватель многих русских поэтов в США Борис Андреевич Филиппов и критик и знаток творчества Мандельштама Глеб Струве.

С Филипповым я дружил, и это была большая честь для меня. Он пригласил меня в свой великолепный вашингтонский загородный особняк с библиотекой. Там краем глаза я и заметил на полке книжку Бродского. Два экземпляра!!! Когда мой недельный визит подходил к концу, хозяин сказал: «Я хочу вам что-то подарить. Что бы вы хотели?» Я говорю: «Чтобы один экземпляр Бродского перекочевал ко мне». И он тут же принес эту книгу, но отказался сделать дарственную надпись. «Я издатель этой книги, — пояснил он, — но я ее издал под псевдонимом. Вот пересечетесь с Иосифом, попросите его дать автограф».

Я Бродского увидел на какой-то встрече. Его тогда многие мучили расспросами: «Иосиф Александрович, на какой улице вы жили? И моя тетя там жила»... А так как у меня дяди и тети не было, мне было проще.

Мы беседовали с ним о русскоязычной Филадельфии. Книга была у меня в руках, он на нее посмотрел, перелистал и продолжил разговор. После пяти минут я понял, что он не намерен ее подписывать, и сказал: «Иосиф, вы меня очень извините, но возвратите мне книгу». Я же не знал, что у него такой нет. А потом читал записки Довлатова о том, как тот на развале купил томик Бродского. Приехал и показал ему. Он говорит: «Сколько ты за нее заплатил?». Довлатов ответил: «Пятьдесят долларов». Бродский ответил: «Пожалуй, за пятьдесят долларов я бы ее тоже купил».

— Вы были на похоронах Бродского?

— Когда он умер, для меня это была трагедия личная. На нем закончился Серебряный век. Он стал последним «греком» и «римлянином» в поэзии — эта традиция в русской литературе на нем завершилась. Я понимал, что русская литература потеряла всё.

— Бродский печатался в вашем журнале «Побережье»?

— Бродского я публиковал и помимо этого сталкивался с другими вещами, с ним связанными. Например, моя близкая знакомая, известная поэтесса Татьяна Аист, написала вместе с Бродским, по строчке, стихотворение в традициях танку. Я его напечатал.

Жизнь описала круг.

Все громче суставов хруст.

Отчего я люблю бамбук?

От того что внутри он пуст.

Бродский придумал название для книги Татьяны — «Китайская грамота». Эту «Китайскую грамоту» я редактировал и издал. Хотя редактором должен был быть Бродский. Однажды я пригласил его к себе. По этому поводу была шутка: «Ты хочешь убить первого русского поэта эмиграции? У тебя же нет кондиционера». На самом деле та встреча не состоялась: Иосиф заболел.

— В Нью-Йорке пару лет назад обанкротился легендарный ресторан «Русский самовар». Вы успели там побывать напоследок?

— Этот ресторан принадлежал Михаилу Барышникову, мировой звезде балета, самому Иосифу Бродскому и моему однофамильцу Роману Каплану. Это заметное место, его любили и иностранцы, и наши знаменитости. Это, конечно, было место Бродского. В углу его любимый столик стоит до сих пор.

«Мазать дегтем ворота Родины»

Из досье «МК»: Виктор Куллэ (1962 г.). Поэт, переводчик, преподаватель Литературного института. Автор первой в Союзе диссертации о Бродском.

— Виктор Альфредович, вы причастны к «книжному возвращению» Бродского в СССР. Но по возрасту вы никак не могли быть свидетелем событий, связанных с эмиграцией поэта?

— Свидетелем я, конечно, не был. Об этом узнал, учась в Литинституте. А прежде только слышал, что есть такой поэт, и всё. В доперестроечное время я вращался в кругу людей, которые знали Иосифа Александровича, но они, что называется, молодых специально ни во что не втягивали. Это же был Советский Союз: все понимали — ляпнете еще сдуру чего-то, и…

— Первую зарубежную книгу Бродского и появившуюся в Союзе, в том числе вышедшую в 1992 году под вашим руководством «Бог сохраняет всё», разделяет четверть века…

— Для нас всех важен был сам факт издать в России книгу Иосифа Александровича. В то время электронная почта была понятием не очень внятным. Общались в основном посредством факсов. Я написал Бродскому, Леше Лосеву (автору тома о Бродском в серии ЖЗЛ). С Лосевым мы потом очень близко подружились.

Позже, работая над диссертацией, я обнаружил переводы Иосифа Александровича, считавшиеся утраченными. Они были спрятаны покойным Владимиром Рафаиловичем Марамзиным (редактором собрания сочинений Бродского) в отделе редких рукописей питерской Публичной библиотеки. Я обратил внимание на формальные, тематические и метафорические переклички оригинальных стихов с этими не опубликованными вообще переводами. И предложил Бродскому собрать эти тексты вместе. Ему эта идея жутко понравилась. И мы ее воплотили в жизнь к 1992 году благодаря столичному издательству «Миф».

— Что нового можно сказать сегодня о событиях июня 72-го года?

— Незадолго до этого произошло роковое для спецслужб событие: Владимир Семенович Высоцкий женился на Марине Влади. И стал практически неуправляемым. Для Бродского планировался подобный «план побега». Были разные варианты. Даже фиктивный брак: мол, вывезти из страны, а дальше разберемся. Насколько я понимаю Иосифа Александровича, он был склонным к резким, красивым шагам: фиктивно жениться и показать дулю КГБ, наверное, ему казалось изящной авантюрой.

Никто об этом вслух не упоминал, были только намеки в близком, дружеском кругу. А поскольку он был под наблюдением, они это дело просекли. Вызвали и прямо сказали: парень, если не хочешь неприятностей, мы тебя отправим.

Для него это было абсолютным шоком. Ему приглашений на выезд было выслано несколько штук, разными людьми, которых он не знал. Якобы его родственники. Но он с этими приглашениями никуда не ходил, потому что понимал: то, что ты получил приглашение, это еще ничего не значило. А если пришел в ОВИР, с этого момента ты попадаешь в длинный хвост очереди «отказников». Это была серьезная проблема.

— Как можно объяснить его нежелание покидать родную страну?

— Бродский очень любил родителей. Было понятно, что их не выпустят. Решиться на эмиграцию — это расстаться с ними. Это был билет в один конец. Родители фактически остались в заложниках. Они болели, переживали за сына. Он никак им не мог помочь, свободно денег прислать, например. Люди же не имели права пользоваться валютой. За это можно было элементарно попасть за решетку. Единственная хитрость допустимая была — это передать сверхдорогущий альбом по искусству. Какого-нибудь Сальвадора Дали. Это было абсолютно законно. Дальше этот альбом можно было сдать в букинистический отдел книжного магазина. И получить деньги. Но разве у мамы поднимется рука, если ей сын что-то прислал?

Мама болела и умерла. Так же уходил отец. Они умирали, а он звонил каждый день. Эти потери стоили ему операции на сердце...

— Почему пути обратно не было?

— Союз был реальным противником Запада по «холодной войне». Поэтому была целая школа советологии. Работали беспрерывно «вражьи голоса». Их глушили.

Большая часть людей, попадая в эмиграцию, включались в компанию советологов. А Иосиф, и в этом секрет его поразительного успеха в Штатах, сам себе сказал: «Одна жизнь кончилась, другая началась». И он попытался стать просто американцем, а не русским эмигрантом, существующим за счет того, что он бывший русский. Он поехал в Мичиганский университет и начал преподавать, в город Анн-Арбор. А что такое Анн-Арбор? Это глубинка американская. Это все равно что человек приехал бы к нам и вместо того, чтобы зацепиться за Москву или Питер, отправился бы преподавать в Кострому.

Попав в Америку, Бродский опубликовал в «Нью-Йорк таймс» важный документ. В США я после смерти разбирал его архив, нашел русский оригинал этого письма. Там прямо поэт заявил: «Независимо от того, каким образом ты его покидаешь, дом не перестает быть родным. Как бы ты в нем — хорошо или плохо — ни жил. Я совершенно не понимаю, почему от меня ждут, а иные даже требуют, чтобы я мазал ворота дегтем. Россия — это мой дом, я прожил в нем всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и ее народу. И — главное — ее языку».

А перед отъездом Бродский отправил письмо Брежневу. Все были немного заворожены преданиями о контактах писателей с руководителями страны: звонок Сталина Пастернаку или переписка с Булгаковым. У всех это было где-то в подсознании. И он написал это письмо. Причем не делая его открытым, не устраивая шумихи. Там были такие пророческие слова: «Даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится».