«Разрежьте пополам мое сердце, и я перестану существовать»

— Владислав Васильевич, по сути, Вахтангов не успел поруководить театром, который создал из студии. Каких-то 9 лет, и то студийных. Зато его детище живет и в ноябре отметит 100 лет. Как это объяснить?

— Надо сказать, что когда в 1913 году к Вахтангову пришли студенты коммерческого училища, они говорили, что не собираются делаться актерами, а просто мечтают приобщиться к театру. Но ситуация изменилась довольно быстро, потому что под лидерством Вахтангова их почти праздный интерес превратился в одержимость. И они очень быстро захотели стать театром. Артисты, набирающие силу, чувствовали себя состоявшимися личностями, а он их придерживал, ограничивался не спектаклями даже, а исполнительскими вечерами, состоящими из рассказов Чехова, водевилей и т.д.

Вообще, жизнь вахтанговской студии (Третья студия МХТ), а потом и самого театра полна драматизма. Меня захватывает в этой истории жизнеспособность труппы. Ведь их несколько раз пытались закрыть, отнять здание, на которое претендовал Наркоминдел. Немирович-Данченко хотел присоединить их к МХТ, рассуждая так: «Мы спасли студию и дали ей свое имя, а теперь, когда МХТу трудно, долг студии вернуться в лоно Художественного театра». Вахтанговцы же яростно сопротивлялись.

— Они пошли к наркому просвещения Луначарскому, даже не передали, а зачитали ему длиннющее письмо, убеждали и действительно остались самостоятельным театром. Более того, умудрились 17 лет после смерти Вахтангова работать без художественного лидера.

— Внешние опасности сплачивают. Коллегиальное управление сыграло огромную роль в том, что театр выжил. Но у этого была обратная сторона. Коллегиальность явилась следствием той битвы за наследие Вахтангова, которая продолжалась в 1920–1930-е годы. В наследниках не было единодушия в понимании того, что именно им досталось, и они не могли признать лидера в ком-то одном из своих и тем более в чужом. Поэтому из театра ушел А.Д.Попов, так много сделавший для студии. Так продолжалось до 1939 года, когда главным режиссером был назначен Р.Н.Симонов.

— У учеников Вахтангова читаю, что, когда шли репетиции «Принцессы Турандот», он корчился от болей (опухоль в желудке. — М.Р.), но стоило ему выйти на сцену — яростно работал.

— Михаил Чехов вспоминал, например, как Вахтангов выходил в спектакле «Потоп» и иногда ему на сцене делалось так плохо, что он просто падал. Но он делал это так, что зрителям казалось, будто так и должно быть по ходу действия. А у Бориса Захавы (студиец, позже первый ректор Щукинского училища. — М.Р.) есть потрясающее воспоминание: в последние дни Евгению Богратионовичу было так больно, что он не мог не кричать. Но этому крику он придавал музыкальную форму. Преодоление нечеловеческой боли, смерти, превращение всего в искусство — вот что это?

— Железная воля?

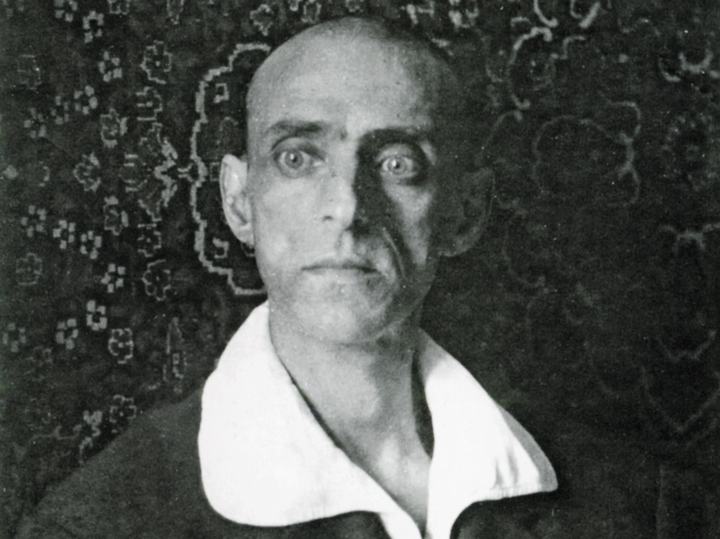

— Не просто воля и характер, а воля человека искусства. На обложке первого тома о Вахтангове — фотография того времени, когда он приехал в Скандинавию франтоватым молодым человеком — чулочки, бриджи, панамка. И последняя фотография на втором томе — на лице остались только глаза и воля в них. В общем, Вахтангов сжег себя и потому остался с нами.

— Как он строил свой театр? Мастер метался — уходил из студии, в воспоминаниях, оставленных учениками, читаешь о его постоянном недовольстве ими. Впечатление, что все так зыбко, неустойчиво. Как же на таком фундаменте театр простоял сто лет?

— А он не строил театр. Строил студию, а театр рождался едва ли не против его воли. Вахтанговым владела идея студийности, которой он заразился еще от Сулержицкого. Ее смысл — в строительстве личности. «Главная ошибка школ та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать», — говорил Вахтангов.

Почему возник кризис в Мансуровской студии? Потому что Ю.А.Завадский, П.Г.Антокольский, Б.И.Вершилов стремились к новому, необычному, им самим неясному театру, а Вахтангов считал, что они еще не готовы. Кроме того, нового театра еще не было и у самого Вахтангова. Он был только на его пороге. А другая группа отстаивала строгую студийную этику. И в какой-то момент они вошли между собой в непримиримый конфликт. Учитель сделал попытку их примирить, произнес речь, в которой говорил: «Обе группы — это половинки моего сердца, я растворил себя в вас <…> Разрежьте пополам мое сердце — и я перестану существовать». В воспоминаниях Л.М.Шихматова есть одна фантастическая подробность этой встречи. Когда они расходились, Вахтангов посмотрел на часы и сказал: «Теперь три часа. Через три года меня не будет».

— В письмах к своим актерам он постоянно их упрекает в заштампованности. Или это отчаянный перфекционизм?

— Борьба Вахтангова со штампами шла в пандан с борьбой Станиславского. Так что в смысле актерской техники он был и оставался учеником Станиславского, а как режиссер пошел другим путем.

Вахтангов бывал жесток на репетициях, когда ему было необходимо довести актера до нужного состояния. Добиваясь от артистов подлинных чувств, он говорил, что если этих чувств не будет, то спектакль станет просто «монпансье». Собственно, судьба спектакля «Принцесса Турандот» и показывает: как только артисты теряют двойственное состояние подлинных чувств и игры, он превращается в шуточки, в «монпансье».

Кто такой был Соколов?

— В источниках я читала, что современники называли его «одинокий Женька». Это фигура речи, или он действительно был одиночка?

— «Одинокий Женька» — это ведь про раннего Вахтангова. По моему разумению, одиночество связано с тем, что Вахтангов долго не находил должного признания в Первой студии. Поначалу его ценили только как педагога, носителя системы. Как актер он претендовал на те же роли, что и гениальный Михаил Чехов, и поэтому оставался в его тени. Вахтангов тоже ведь очень хотел сыграть Эрика в «Эрике ХIV», но, увидев Эрика Чехова, отказался от роли.

После прогона «Праздника мира», а это был первый спектакль, поставленный Вахтанговым в Первой студии, К.С. устроил разнос и сказал, что Вахтангов не может быть режиссером. Вахтангову всю оставшуюся жизнь приходилось доказывать учителю, что он неправ. Признание режиссерского таланта пришло только в 1921–1922 году, когда жизни уже не осталось.

— Но возможно, что, по воспоминаниям соучеников, кроме непризнания его время от времени депрессивные состояния связаны и с отцом, скупым и мрачным, который, садясь за семейный обед, попрекал сына и всю родню куском хлеба?

— Я сейчас уже не уверен, все ли так однозначно было с отцом. О нем мы знаем со слов жены Вахтангова — Надежды Михайловны. А со мной как-то связывались люди из Владикавказа, которые занимаются семьей Евгения Богратионовича. И они горячо протестуют против укоренившейся точки зрения жены. Может быть, со временем они опубликуют результаты своих изысканий и нас переубедят, но пока других источников у нас нет.

— Но есть и свидетельство других людей о таком факте — крестины новорожденного Евгения прошли не за счет отца, даже крестильную рубашечку купил не он.

— Надо сказать, что после революции, когда у отца не стало табачной фабрики, родители Вахтангова во Владикавказе голодали. Они обратились к сыну, и тот сразу позвал их к себе. Но приехали только мать и младшая сестра (старшая уже определила свою жизнь и работала в ВЧК), а отец не приехал. Не успел. Умер.

Может быть, дело не только в том, каков был отец, но и в самом Вахтангове, в его бунте против старших, который превращается в бунт против власти… Я нашел письма Вахтангова к девушке, у которой в студенческие годы он был репетитором. Читаю: едет домой во Владикавказ, где его ждут жена и ребенок, описывает дорогу. Ясно, что это едет Вахтангов и никто другой, а подписано почему-то «Соколов».

— Когда же молодой Вахтангов стал Соколовым и зачем шифровался? И еще — в какой момент в отчестве его — Багратионович — вместо «а» возникло «о»? Или «о» было изначально — Богратионович?

— Про «а» и «о» в отчестве такая запутанная история, что я даже не берусь ее рассказывать. А вот насчет Соколова… Я тоже размышлял, в чем тут дело. И отчего это он представлялся не Евгением Богратионовичем, а Евгением Александровичем? По сути, он отказывался от фамилии отца и от отчества. И в этом сказывался бунт против отца. Но не окончательный, не бесповоротный, похожий на его бунт против Станиславского, который тоже в каком-то смысле был его отцом. И этот бунт тоже не окончательный, не разрывающий связи и не умаляющий того, что Станиславский — учитель.

— Но и не отменяющий критики ученика в адрес Станиславского?

— Конечно, не отменяющий. Классическая история: Учитель — ученик.

— По-вашему, он — гений?

— Гений — понятие романтическое. Гений — человек, который меняет условия игры. Как режиссер изменил ли он условия игры? Нет, не изменил: «Принцесса Турандот» вытекала из всего опыта русского театра — от Федора Комиссаржевского, ставившего сказку Гоцци, от опытов Мейерхольда в комедии дель арте и так далее. Но Вахтангов придал всему этому новое качество. У опытов Мейерхольда и Комиссаржевского была короткая жизнь, а достижения Вахтангова обладают долгой. «Принцессу Турандот» в его постановке играли вплоть до 1940 года. Восстановления, что были потом, — несколько иная история. «Гадибук» шел в «Габиме» до начала 1970-х годов.

Вахтангов почти одновременно поставил три спектакля, которые определили жизнь трех театров: его студии, «Габимы» и Первой студии (МХАТа Второго). Гений ли он? Не знаю. Но он определил картину театра не только 1920-х годов. Многие его даже не идеи, а прозрения работают поныне. Конечно, он был гением интуиции. Академик А.К.Дживелегов, написавший книги и статьи о комедии дель арте, не мог понять, как Вахтангову удалось угадать те вещи, которые он знать не мог. Именно интуиция позволила ему в исступленной пляске нищих на еврейской свадьбе расслышать отдаленный шум античной орхестры.

— Вахтанговцы до сих пор культивируют в теории и на практике его главный принцип: театр — это праздник! Красивый миф?

— Не миф. Только не театр — праздник, а спектакль — праздник. И не только когда весело. Трагический спектакль тоже праздник. То, что поднимает нас над повседневной жизнью, позволяет преодолеть ее. Есть праздник — значит, есть спектакль. Это все тоже преодоление: если мы будем смотреть на жизнь Вахтангова, то у него все держалось на преодолении — повседневности, боли, смерти.

Вахтангов — тайна великая есть

— Чем отличался театр, основанный Вахтанговым, от других, работавших в то же время? Например, от театра Мейерхольда, утверждавшего, что зритель, пришедший к нему, должен чувствовать себя только как в театре, а не как в жизни?

— В 1920-е годы было много лабораторного театра, того, о котором Павел Марков писал как о «формальном рае», а Ежи Гротовский назвал «театром без зрителей». Вахтангов этот «рай» и покинул, и унес с собой, создавая театр для людей, притом, что он работал на малых, даже крохотных сценах. Скажем, «Гадибук» во время заграничных гастролей (в Нью-Йорке, в Париже, в других европейских городах) играли в залах на три тысячи мест. При этом он не терялся, оставался равен себе. У Вахтангова было абсолютное чувство пропорции, что считается одним из признаков совершенства.

Ежи Гротовский, один из крупнейших реформаторов театра второй половины XX века, в начале 1950-х годов поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Он рвался именно на курс Завадского, надеясь разгадать тайну «Гадибука», который стал в Польше легендой. Ведь Завадский был автором фантастических гримов в этом спектакле Вахтангова.

— Вахтангов был идеалистом или романтиком, когда заявлял, что в театре будущего не будет авторов и что создавать произведения будут сами актеры?

— Он был реалистом, потому что глядел далеко вперед. В театре 1990-х и нулевых годов в Европе происходило много опытов, когда спектакли создаются силами труппы из импровизаций. Скажем, у Арианы Мнушкиной. Но и не только у нее.

— А что еще предвидел Евгений Богратионович?

— Когда студия из Мансуровского переулка переехала в особняк Берга на Арбате, у Вахтангова была идея сделать Арбат городом искусств. И в каком-то смысле это сбылось: и концертный зал неподалеку от театра есть, и музей, и люди поют на улице. У него была способность к полету, с попыткой заглянуть за горизонт. Даже собственная смерть его не столько страшила, сколько интересовала. По воспоминаниям Анны Орочко, он говорил о смерти совершенно без волнения. Не то чтобы он ее боялся, его увлекало: «что там?».

— Ну, этим вопросом задавались многие творцы.

— Задавались многие. Здоровые. А человек, который умирает и смотрит туда отстраненным взглядом, — это другое.

— Вы создатель трехтомника о жизни и судьбе Вахтангова. Что неожиданного вы нашли, работая в архивах?

— Да, сначала вышел двухтомник «Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства». Потом к нему добавилась книга «Вахтангов в театральной критике». В итоге сложился трехтомник.

А двухтомник возникал из ощущения недоговоренности в тех изданиях наследия Вахтангова, которые выходили три раза — в 1939, 1959 и 1984 годах. Когда я начал сверять опубликованные тексты с оригиналами, обнаружил купюры, которые даже не были отмечены. Возник вопрос — а что же оказалось лишним? Обнаружилось много интересного и важного.

В 1930-е годы отношение идеологического начальства к Вахтангову колебалось: его то считали формалистом, то были готовы признать в нем одного из основоположников соцреализма. Поэтому составители всё подчищали, чтобы укрепить его положение в советской культуре. В 1959 году ситуация была многим мягче, а в 1984-м уже можно было многое себе позволить. Но тексты все равно перепечатывались по изданию 1939-го. Само собой, ретушировалось то, что касается революции. В 1920 году в Первой студии отмечалось десятилетие смерти Л.Н.Толстого, где Вахтангов не смог присутствовать. Он прислал письмо, в котором при публикации был вырезан следующий пассаж: «Христу легко было быть Христом. Толстому Толстым — трудно. Христу не пришлось бороться с собой. Толстой боролся и победил. Христос родился Христом и по природе своей не мог знать соблазна. Толстой стал Толстым, хотя по природе своей был чуток к соблазнам. Христос смирял людей. Толстой смирял себя. Христос принимал мир в себя. Толстой смотрел на мир из себя. Мне кажется, что если бы Христос и Толстой встретились там, в сверхфизических планах, то Толстой отнесся бы ко Христу так же, как к любому из своих хороших последователей». Такие записи меняют наше представление о масштабе мышления Евгения Богратионовича.

Задача нашего издания была не только в том, чтобы восстановить купюры, но и в том, чтобы изменить сам подход к понятию «творческое наследие». Так, в наше издание вошли составленные Вахтанговым списки спектаклей, которые он смотрел, названия книг, которые читал, всевозможные протоколы собраний и заседаний. Из всего складывается непривычная картина самой творческой эволюции Вахтангова. Ведь считалось, что он был яростным адептом Станиславского вплоть до 1921 года, когда увлекся идеями Мейерхольда. Но в Музее МХАТ хранится тетрадь 1915 года, куда Вахтангов аккуратно вклеивал вырезки из мейерхольдовского журнала «Любовь к трем апельсинам» и подчеркивал те места, которые потом аукнутся в его практике последнего сезона.

— У вас как у исследователя остались вопросы к Вахтангову и его театру?

— Мы ведь даже не всегда понимаем, о чем его спрашивать. Скажем, Антонен Арто (французский поэт, актер, теоретик театра. — М.Р.) сравнивает артиста с человеком, сжигаемым на костре и подающим знаки собравшимся вокруг. Вахтангов в свой предсмертный сезон был именно таким человеком — сжигал себя и подавал знаки. Читая эти знаки, важно ощущать полыхающий в них огонь. Иначе мы останемся с «монпансье».