Увы, в кампании против Бориса Пастернака участвовали не только заведомые негодяи, но и такие достойные писатели, как Леонид Мартынов, Сергей Антонов, Илья Сельвинский, Виктор Шкловский, Николай Тихонов. Давид Яковлевич Дар рассказывал, как валялся в ногах у своей жены, уговаривая ее не выступать против Пастернака, но Вера Федоровна Панова выполнила свой партийный долг. Тем не менее пеняли за антипастернаковское выступление одному только человеку — Борису Слуцкому: настолько неожиданным в этом писательском хоре прозвучал его голос. Причем пеняли вовсе не те, чья мораль выше, а те, кто не стоял тогда перед подобным выбором либо оказался увертливей.

Слуцкий против Слуцкого

— Борис, будь осторожен,— успел ему шепнуть Женя Евтушенко, уверенный, что Слуцкий идет защищать Пастернака.

— Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно,— твердо ответил ему Слуцкий.

Ни до, ни после Слуцкий не совершил ни одного нечистоплотного поступка. Он так бы и остался в истории нашей литературы гражданской «целкой», если бы не то злополучное выступление. «Вы приговорили себя к гражданской смерти»,— высокопарно заявил ему художник Яша Виньковецкий. Близкий друг поэта Ариадна Эфрон отвергла его запоздалое раскаяние, хотя оно последовало не три десятилетия спустя, когда раскаяния вошли в моду, а спустя несколько дней после собрания в Доме кино.

Участие в тогдашней травле Пастернака для одних было нормой поведения, для других отклонением от нормы. Но только для Слуцкого это было глубочайшим нравственным падением, и он сам это сознавал. Сын Пастернака, Евгений Борисович, убежден, что отец простил бы Слуцкого, приди тот с повинной. Потому хотя бы, что был христианином и знал, что такое травля, а Слуцкого теперь травили, как травили прежде Пастернака. С той только разницей, что травля Пастернака с его смертью кончилась, а травля Слуцкого длится по сию пору, камни летят в его могилу.

С повинной к Пастернаку он не явился, ибо сам казнил себя за грехопадение. Некоторые даже считают, что его помешательство на старости лет было болезнью совести. Хотя есть, конечно, иные причины и главная среди них — смерть Тани, его жены, и побочные, связанные с его собственными, еще с военных времен, хворями (контузия, ранение, осколок в спине, последствия простуды на войне лобных пазух и неудачной операции).

Я познакомился с ним ранней весной 1969-го в Коктебеле, когда страсти вокруг Пастернака уже улеглись, а раздружился восемь лет спустя, за несколько месяцев до моего отвала и его болезни: он зашел в гости и, открыв изданный в Нью-Йорке том Бродского, прочел в предисловии дурной о себе отзыв. Обиду на автора — Анатолия Наймана, который, по его словам, еще прежде поссорил его с Ахматовой, — Слуцкий перенес на вестника дурных новостей, то есть на меня.

Что касается Ахматовой, то знакомство Слуцкого с ней прекратилось после его реплики: мол, Ахматова весь свой тираж могла увезти на извозчике. Злослов Найман, состоявший тогда при Ахматовой в пажах, тут же доложил ей о неуважительной реплике, на что Ахматова тут же отреагировала:

— Я никогда не возила сама своих тиражей.

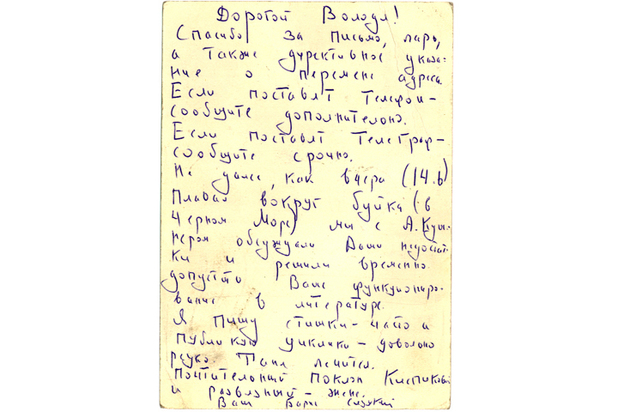

А тогда в Коктебеле, со свойственной молодости бестактностью, я без обиняков спросил Слуцкого о его антипастернаковской диатрибе. Он ничего не ответил, мы шли некоторое время молча по набережной. Я решил, что он не расслышал вопроса и, устыдившись, повторять не стал. Но Слуцкий остановился и прочел мне стихотворение, которое нигде напечатано еще не было, а спустя несколько дней, когда я дал ему на подпись его десятилетней давности сборник «Время», вписал в качестве автографа: «Старух было много, стариков было мало. То, что гнуло старух, — стариков ломало». Пусть это был не прямой ответ на мой вопрос. Скорее, о последствиях его выступления для самого Слуцкого. Я догадывался об этом и прежде, но, услышав этот стишок, понял с какой-то особой остротой — как дорого обходится малодушие честному, мужественному человеку. Героические поступки совершаются иногда из инстинкта самосохранения: чтобы не платить еще дороже. Слуцкий был единственным из тех, кого выступление против Пастернака сломало. Каждому человеку положена определенная мера трусости или подлости — Слуцкий свою норму выполнил, использовал квоту до конца.

Так почему, почему Слуцкий так поступил? Единичный этот поступок, заслонивший поэтическую его судьбу, был вызван не карьерными соображениями и даже не страхом, а, как называли его друзья, «субординационным мышлением». На том печальной памяти собрании в Доме кино Слуцкий выступал именно как государственник, хотя его выступление против Пастернака оказалось на поверку выступлением против Слуцкого. Довольно точно о «государственности» Слуцкого сказал его друг-враг поэт Давид Самойлов: «Поэт государственный по заданию, но не признанный государством, готовый служить, но не ставший прислуживать, он формировался поэтом гражданским в самом лучшем варианте этого понятия».

«Ежели дерьмо — мое дерьмо»

«Побежденному ученику от победившего учителя» — надписал Слуцкий свою фотографию и подарил Самойлову. В конце концов они разбежались окончательно.

— Мы с тобой были соседями по камере, а теперь дверь открылась. Не путайся больше у меня под ногами,— изрек на прощание Слуцкий. Так рассказывал мне этот эпизод Александр Межиров, бывший ее свидетелем.

Можно как угодно относиться к прозе Слуцкого — как к свидетельству современника, как к документу эпохи, как к едкой и точной прозе, как к прозе прозы. Но его стихи — это поэзия прозы, но что в ней несомненно — это нерастраченная жалость прежде всего к женскому персоналу войны: к солдаткам, связисткам, санитаркам, медсестрам, к изнасилованным советскими солдатами европеянкам; впрочем, и к особям мужеского пола, включая даже пленных немцев, которых он пытается спасти от расстрела югославскими партизанами, но, увы, только оттягивает казнь на пару часов.

Когда я сообщил Слуцкому, что публикую в «Юности» статью о военных поэтах, где есть глава и о нем, он поинтересовался, кто там еще будет. Я перечислил: Гудзенко, Межиров и Окуджава. «Повезло им». — «В чем?» — «В хорошую компанию попали». Он любил составлять иерархические списки поэтов: номер первый, номер второй, третий... первая пятерка, вторая пятерка и так далее. Вежливо выслушивал поправки и предложения, но списки свои считал истиной в последней инстанции. Даже шутки у него были субординационные. Когда я собрался в Симферополь встречать в аэропорту Лену Клепикову, Слуцкий выразил недовольство: «Что же получается? Если вы едете в Симферополь, то я должен лететь в Москву, чтобы встретить Таню в Шереметьево». И это про любимую жену.

…Слава к нему пришла еще до того, как вышла его первая книга,— сразу же после статьи Ильи Эренбурга о его неопубликованных стихах. Статья была опубликована летом 56-го в «Литературке» и вызвала литературный скандал. Что тому причиной — необычный, жесткий, антипоэтический стих самого Слуцкого либо репутация его покровителя? Что бы Эренбург в то время ни говорил, все вызывало протест — даже когда речь шла о Франсуа Вийоне или Стендале. Спустя год вышла первая книга Слуцкого «Память» — автору было под сорок, печататься в периодике он начал еще до войны, потом последовало гробовое молчание длиной в полтора десятилетия. Не знаю ни одного стихотворного сборника, который бы имел такое значение в судьбе русской поэзии, как этот — ни «Треугольная груша» Андрея Вознесенского, ни «Веселый барабанщик» Булата Окуджавы, ни «Струна» Беллы Ахмадулиной. О войне в этой книге было сказано с такой простотой и силой, как ни у кого до Слуцкого.

Сам Слуцкий — много лет спустя, глядя на себя со стороны, — сочинил эпиграмматический стишок «О книге «Память»:

Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.

Личный штамп имел. Свое клеймо.

Собственного почерка письмо.

Даря мне книжку с этим стихотворением, вычеркнул последнюю строку и поверх вписал новую. А точнее, восстановил старую — «Ежели дерьмо — мое дерьмо». В самом деле, даже шлак, которого при таком стиховом процессе, как у Слуцкого, оказывалось неизбежно много, легко узнаваем: плохие стихи Слуцкого не спутаешь с плохими стихами других поэтов.

Почему евреям повезло?

Хотя в анкетном смысле Слуцкий был чистокровный еврей, ощущал он себя в одинаковой степени и русским, и евреем. В этом не было противоречия или надрыва, ему не требовалось перехода в православие, чтобы перекинуть мостик над бездной. Потому что бездны для него здесь не было. Ему претили любые формы национализма, не было нужды отказываться от еврейства ради русскости, или, наоборот, оба чувства присущи ему естественно, изначально. Он их, однако, различал: русскость была принадлежностью к истории, еврейство — отметиной происхождения, типа родимого пятна. А антисталинские его стихи о евреях — лучшие в русской поэзии:

А нам, евреям, повезло.

Не прячась под фальшивым флагом,

На нас без маски лезло зло.

Оно не притворялось благом.

Еще не начинались споры

В торжественно-глухой стране.

А мы — припертые к стене —

В ней точку обрели опоры.

Если бы этому очень русскому и очень народному поэту сообщили вдруг, что на самом деле он еще и русского происхождения, он бы почувствовал себя обедненным — как поэт. Почти то же самое, как если бы отъявленный, зоологический юдоед узнал, что у него в роду есть евреи. Только в данном случае — повторяю — речь о Слуцком-поэте. Именно как еврей он так остро ощущал свою связь с русским народом:

А я не отвернулся от народа,

С которым вместе голодал и стыл,

Ругал похлебку, осуждал погоду,

Хвалил далекий, словно звезды, тыл.

Когда годами делишь котелок

И вытираешь, а не моешь ложку, —

Не помнишь про обиды. Я бы мог.

А вот не вспомню. Разве так, немножко.

Не льстить ему. Не ползать перед ним.

Я — часть его. Он больше, а не выше.

Связь между поэтом и читателем всегда драматична — у Слуцкого больше, чем у других. Нет пророка в своем отечестве — всеобщая популярность сопровождала, скорее, общедоступный и псевдонародный стих Евтушенко, чем народную по сути поэзию Слуцкого, которая при его жизни имела квалифицированную, но все же весьма ограниченную по советским масштабам аудиторию. Поэтому понятно его обращение: «Побудь с моими стихами, постой хоть час со мною. Дай мне твое дыхание почувствовать за спиною». Он был кровно заинтересован в читателе, конкретно — в народном читателе, герое своих стихов, который — вот парадокс! — любил совсем иную поэзию: массовый читатель предпочитал тогда сентиментальную гладкопись, а стих Слуцкого был ершист, неотесан и груб, как сама реальность.

Цепная ласточка

И все же... Слуцкий оказался тем первым номером, кто вступил в борьбу со сталинским неоклассицизмом в поэзии и с привыкшим к нему читателем. То есть с читателем, который уже отвергал Лебедева-Кумача, но все еще любил Маршака. Отталкиваясь от официальной поэтики, от благостной гладкописи, от бодряческого патриотизма, Слуцкий спорил с философией, за ними стоящей. «Если увижу — опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не увижу, опущу. Домалевыванья ненавижу».

В поэзии Слуцкий — «передвижник», и хотя «передвижнической школы» не создал, но его влияние на русский стих в целом и конкретно на таких разных поэтов, как Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Евгений Рейн, Станислав Куняев, несомненно. Наконец, Иосиф Бродский. По многим поэтам у нас были несогласия с Осей, но Слуцкого, которого Бродский называл Борой, Борохом, Барухом, он cчитал самым значительным из живых русских поэтов, чьи стихи шпарил наизусть. В поэзии мы сходились с ним на Баратынском, Слуцком и... Бродском. Я и теперь не знаю, кого из двух последних люблю больше и кого ставлю выше как поэта. Первородство — у Слуцкого.

Литературный спор Слуцкого вышел за пределы ближайших к нему лет, ибо — вслед за Некрасовым, Маяковским, Хлебниковым — он спорил с каноническим, пиететным отношением к классическим нормам русского стиха, ломая иерархию и ниспровергая авторитеты. Конечно, все это связано между собой — ощущение завершенности классической поэзии, стертость ее восприятия, активное распространение эпигонского неоклассицизма среди советских поэтов, в том числе одаренных. Поэтическая реформа Слуцкого двойная, но если бы она ограничилась только семантикой, то есть обновлением содержания, то существовала бы помимо поэзии, за ее пределами.

Я слышу звон и точно знаю, где он,

И пусть меня романтик извинит:

Не колокол, не ангел и не демон,

Цепная ласточка железами звенит.

Это и есть наиточнейшее определение собственной поэзии: цепная ласточка.

А в другом стихотворении Слуцкий дает мощный образ, который одинаково относится к крутой его поэтике и к его исторической миссии: «Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба...»

Приведу здесь сравнение, которое может показаться натянутым, но я уверен в его адекватности: поэтика Слуцкого сродни библейской. Вот и Межиров сказал мне однажды, что Слуцкий — человек ветхозаветного замеса. Именно так — просто и высоко — описаны в Библии нравы, обычаи и история древних скотоводов. Обыденный факт там звучит как исторический, семейный конфликт становится всемирной историей. Напряженный историзм — имманентное свойство поэтики и философии Слуцкого.

Так же пишет Слуцкий и о сегодняшнем дне, либо о недавнем прошлом, воспринимая современность с исторической дистанции: о простом солдате как о памятнике, о мытье в бане как об историческом событии. Ведь жизненные будни советского человека и в самом деле «на весы истории грузно упали», а потому время для Слуцкого, как говаривали в старину — «далевой образ». Даже если описываемое им событие случилось вчера, Слуцкий все равно рассматривает его в перевернутый бинокль. Впрочем, никакой бинокль ему не нужен, это свойство зрения — дальнозоркость: она ему помогает и мешает, когда как. Любой отрезок времени Слуцкий рассматривает не сам по себе, а в отблесках прошлого и будущего. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, ждет он, когда современность превратится в историю, ибо воспринимает не движение, а сгустки, не процесс, а результат.

Без этого исторического зрения Слуцкий не существовал бы как поэт. Ведь он и современность понимал, как перекресток истории — иначе он ее просто не воспринимал, будучи дальнозорким и не видя вблизи. Легко быть гласным в эпоху гласности, а поэзия Слуцкого была гласной в эпоху всеобщего безгласия, когда безмолвствовал не только народ, но и перебздевшая муза.

«Я еще без поправок эту книгу издам»

Издал. Посмертно. Только кому она теперь нужна, эта бесцензурная великая книга?

Его поэтическая дальнозоркость сработала не только на вчерашний день, но и на завтрашний, который он угадал и предсказал в стихотворении, посвященном моему поколению — сороковикам: моим друзьям Бродскому, Довлатову, Шемякину.

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,

В глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.

Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» —

В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна

Все то, что им при рождении недодала война.

Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.

Они ничего не знают, но чувствуют недобор.

Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.

Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

Теперь, когда советская эпоха канула в Лету, понятно, почему антиклассик Борис Слуцкий ее единственный классик. Он остался, кем был: ржавым гвоздем в ее гробу.

Нью-Йорк.