Эта ХХI часть — прямое продолжение ХХ («МК», 3.12.2018). Она называлась «Волк» и лишь по техническим причинам разделена на два выпуска.

LХХХIV. ОКРОВАВЛЕННЫЙ МАСТЕР

Бенкендорф — Пушкину

17 марта 1830. Санкт-Петербург

К крайнему моему удивлению услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей вашей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову? Я вменяю себе в обязанность вас предуведомить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению.

При всей витиеватости это прямая угроза со стороны государственного человека: будешь наказан «неприятностями» (ссылкой?), а виною станет твоё собственное поведение.

И ведь справедливо! Мало того, что уехал из Петербурга в Москву без разрешения (теперь сказали бы «в самоволку»), но ещё и обманул.

...В заметках Пушкина есть кое-что касательно справедливости государственного человека.

У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека.

Пушкин. Table-talk (записи разных лет)

Интересна первая фраза в письме государственного человека: «Услышал я», — пишет Бенкендорф. Неужели правда? Где же услышал — на балу? в трамвае? в театре? Бенкендорф постоянно пользуется такими выражениями: «услышал», «узнал по публичным известиям»... Но мы же знаем, что непрерывно на стол графу ложились рапорты штатных и доносы нештатных. Начиная письмо с невинного и расплывчатого «услышал», государственный человек лицемерит. То есть лжёт.

Пушкин — Бенкендорфу

24 марта 1830. Москва

Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе; я умоляю вас дать мне минуту снисхождения и внимания. Несмотря на четыре года ровного поведения, я не смог получить доверия власти! Я с огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство. Во имя неба, удостойте на минуту войти в моё положение. Оно так непрочно, что я каждую минуту вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть (что за несчастье? Ведь не пожара же он боится. Увы, он ждёт ареста в любую минуту. — А.М.). Если до сей поры я не подвергся какой-нибудь немилости, то я этим обязан не сознанию своих прав, своей обязанности, а единственно вашему личному благоволению. Но если завтра вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме.

Я рассчитывал из Москвы поехать в псковскую деревню; однако, если Николай Раевский приедет в Полтаву, я умоляю ваше превосходительство разрешить мне поехать туда, чтобы повидаться с ним.

Если завтра вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме — это и грубая лесть, и психологический ход. Пушкин показывает генералу, что верит в его доброе отношение. Это накладывает на Бенкендорфа моральные обязательства. Но не сочтите Пушкина наивным. Он понимает, что друг Бенкендорф моментально отдаст приказ об аресте по малейшему слову Е.И.В... — но всё же трудно арестовать человека, который тебе благодарен, верит в твоё благородство, защиту. Трудно — ибо разрушаешь свой «светлый образ» не только в глазах поэта, но и в своих собственных. Трудно — если веришь в искренность поэта. Вот уж во что Бенкендорф не верил ни секунды. И справедливо.

Бенкендорф — Пушкину

3 апреля 1830

Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение непрочным; я его таким не нахожу, и мне кажется, только от вашего собственного поведения будет зависеть сделать его ещё более устойчивым... Что касается вашего вопроса, ко мне обращённого, можете ли вы поехать в Полтаву, чтобы повидаться с Николаем Раевским, то я должен вас уведомить, что я представил этот вопрос на рассмотрение Императора, и Его Величество изволили мне ответить, что Он решительно запрещает вам это путешествие, потому что у Него есть основание быть недовольным последним поведением г-на Раевского.

В ответе Бенкендорфа очень грубо сказано, что «Его Величество решительно запрещает путешествие», поскольку господин Раевский плохо себя ведёт. Но вот письмо, написанное спустя сто лет. Если вы внимательно его прочтёте, то даже грубые отказы, которые получал Пушкин, покажутся истинным благодеянием властей, поскольку ему отказывали прямо и быстро.

Булгаков — Сталину

10 июня 1934. Москва

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! Разрешите мне сообщить Вам о том, что со мною произошло:

В конце апреля сего года мною было направлено Председателю Правительственной Комиссии заявление, в котором я испрашивал разрешение на двухмесячную поездку за границу, в сопровождении моей жены <...>

Так как я действительно страдаю истощением нервной системы, связанным с боязнью одиночества (Пушкин тоже просился за границу под предлогом лечения. — А.М.), то я и просил о разрешении моей жене сопровождать меня <...>

Отправив заявление, я стал ожидать одного из двух ответов, то есть разрешения на поездку или отказа в ней, считая, что третьего ответа не может быть. Однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье.

17 мая мне позвонили по телефону:

— Вы подавали заявление относительно заграничной поездки? Отправьтесь в Иностранный Отдел Мосгубисполкома и заполните анкету Вашу и Вашей жены.

— Когда это нужно сделать?

— Как можно скорее, так как Ваш вопрос будет разбираться 21 или 22 числа.

В припадке радости я немедленно явился с женой в ИНО Исполкома. (Вряд ли стоило писать Сталину о «припадке радости» по поводу отъезда из СССР. — А.М.) Служащий <...> попросил меня заполнить анкеты <...> А затем добавил буквально следующее:

— Паспорта вы получите очень скоро, так как относительно вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, но уже поздно. Позвоните ко мне 18-го утром.

Я сказал: «Но 18-го выходной день». Тогда он ответил: «Ну, 19-го». 19 мая утром, в ответ на наш звонок, было сказано так:

— Паспортов ещё нет. Позвоните к концу дня. Если паспорта будут, вам их выдаст паспортистка.

После звонка к концу дня выяснилось, что паспортов нет, и нам было предложено позвонить 23 числа.

23 мая я лично явился, причём узнал, что паспортов нет. Служащий предложил позвонить 25 или 27 мая. Тогда я спросил, точно ли обо мне есть распоряжение и не ослышался ли я 17 мая? На это мне было отвечено так:

— Вы сами понимаете, я не могу вам сказать, чьё это распоряжение, но распоряжение относительно вас и вашей жены есть.

Тут уж у меня отпали какие бы то ни было сомнения, и радость моя сделалась безграничной. (Вряд ли стоило писать Сталину о «безграничной радости» по поводу отъезда из СССР. — А.М.)

Вскоре последовало ещё одно подтверждение. Из Театра мне было сообщено, что в секретариате ЦИК было сказано: «Дело Булгаковых устраивается».

В это время меня поздравляли с тем, что многолетнее писательское мечтание о путешествии, необходимом каждому писателю, исполнилось. Тем временем в ИНО Исполкома продолжались откладывания ответа по поводу паспортов со дня на день <...>

7 июня курьер Художественного Театра поехал в ИНО со списком артистов, которые должны получить заграничные паспорта. Театр любезно ввёл и меня с женой в этот список. Днём курьер вернулся <...> сообщил, что паспорта даны артистам, что они у него в кармане, а относительно меня и моей жены сказал, что нам в паспортах ОТКАЗАНО. <...>

Обида, нанесённая мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьёзнее, что моя четырёхлетняя служба в МХАТ для неё никаких оснований не даёт, почему я и прошу Вас о заступничестве.

В точности как Пушкин, Булгаков приводит наивный резон: «четыре года ровного поведения». Но почему он называет издевательство «обидой»? Зачем делает вид, будто так с ним управилось какое-то ИНО Мособл-чего-то-там? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой?

Огромное письмо Булгакова нами радикально сокращено. Он душевно измучен и даже не замечает, что пишет Сталину пьесу — с ремарками, репликами, с «выражениями лица». Так ходатайств не пишут. Бедный окровавленный Мастер.

Пушкин — Бенкендорфу

16 апреля 1830

Я должен жениться на m-lle Гончаровой, которую вы должны были видеть в Москве, у меня есть её согласие и согласие её матери. Два указания мне были сделаны: на моё имущественное положение и на положение моё относительно правительства. Что касается имущественного положения, я мог ответить, что оно в удовлетворительном состоянии благодаря Его Величеству, давшему мне возможность честно жить своим трудом. Что же касается моего положения в отношении к правительству, я не мог скрыть, что оно было ложно и сомнительно. Г-жа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастие пользоваться дурной репутацией в глазах государя. — Моё счастие зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность.

Вот как следует писать ходатайства. Ответ, казалось бы, пришёл самый благоприятный.

Бенкендорф — Пушкину

28 апреля 1830. Санкт-Петербург

Я имел счастие представить Императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца. Его Императорское Величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что Он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, — и в особенности такой милой, интересной женщины, как m-lle Гончарова.

Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, — я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз; я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам; в нём не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество Император, в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не как шефу жандармов, а как человеку, к которому Ему угодно относиться с доверием, — наблюдать за вами и руководительствовать своими советами; никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами.

Пушкин, читая это письмо Бенкендорфа, вероятно, разинул рот от изумления. Полиция?! Слежка?!!

Бенкендорф всегда отвечал точно, формально. Пушкин просил разрешения на поездки, Бенкендорф отказывал (всякий раз ссылаясь на волю царя). Пушкин беспокоился о своём «непрочном положении», Бенкендорф отвечал, что положение «соответствующее». Но ни в одном письме Пушкин о слежке не упоминал, на неё не жаловался. Зато у Бенкендорфа в голове она была постоянно — вот он и прокололся.

Вообразите: получаете вы письмо от Ежова (от предмета общего ужаса): «Уважаемый товарищ Бабель, никогда НКВД за вами не следил». Невольно начнёшь шарахаться от малейшего шороха, бояться темноты, подозревать дворника (и не ошибёшься).

Не можем отказать себе в удовольствии ещё разок процитировать Болдинский шедевр:

МОЦАРТ.

Мне день и ночь покоя не даёт

Мой чёрный человек. За мною всюду

Как тень он гонится.

БЕНКЕНДОРФ.

И, полно! что за страх ребячий?

Рассей пустую думу.

Сальери-лицемер говорит: «Брось, твоё положение соответствует твоим интересам», а в следующую секунду бросает яд в стакан Моцарта.

Полицмейстер Миллер. Рапорт московскому обер-полицмейстеру

18 июля 1830. Секретно.

Квартировавший в гостинице «Англия» чиновник 10 класса Александр Пушкин, за коим учреждён секретный полицейский надзор, сего июля 16 числа выехал в С.-Петербург.

Этот стандартный рапорт полицмейстера мы приводим лишь ради даты. Рапорт написан после того, как Бенкендорф уверил Пушкина, что слежки нет. Граф Бенкендорф — лжец. Все они там такие (noblesse oblige).

LХХХV. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Мы всюду узнаём родные черты. Нашу историю можно читать с любого места и даже в обратную сторону — от конца к началу.

Декабрист Поджио (его называли «светлая личность») получил 20 лет каторги, вернулся из Сибири в 1859-м, оставил мемуары «Записки декабриста». Там есть сильное место:

«Перед судом истории Николай стоять будет не один, стоять будут и все эти государственные чины, присутствовавшие при зарождении его царства. Николай был не более и не менее, как бригадный командир; свыкшись с таким скромным званием, мог ли он приобрести опыт в делах высшего управления? имел ли он малейшее влияние на тогдашние умы, к какому кругу или сословию они ни принадлежали? Вы приняли скромного бригадного командира в свои объятья, возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя закравшимся уже дурным наклонностям, дали им развиться, упрочиться и дали возможность сделать из него того Николая, который так долго тяготел над Россиею, над вами самими. Николай был, повторяю, вашим творением, в нём отражаются ваши опасения, надежды и проч. Трудно решить вопрос, кто из вас кем руководил, он ли вами или вы им? Вы шли с ним рука об руку; путём произвола дошли до бесправия, до бессилия, до бесславия России — и собственного вашего и его. Иди он с нами путём права, мы повели бы его к славе России. Мы хотели ограничения его власти, вы же — её расширения. Вы начали его отравление, упрочив его власть, он покончил его. Вашим путём он медленно пошёл на смерть, нашим же пошёл бы он к бессмертию».

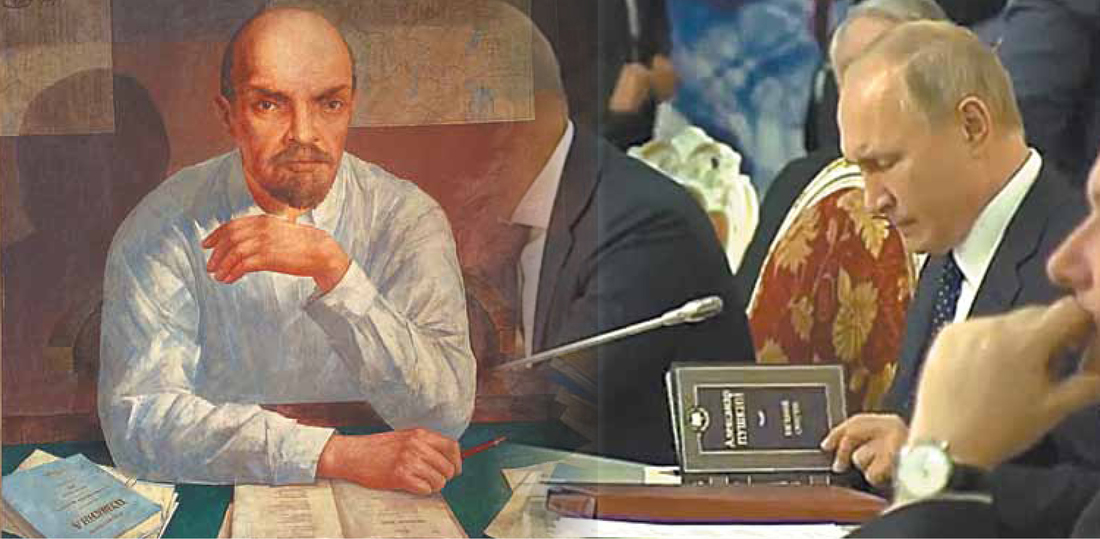

Поджио писал это, думая исключительно о Николае I. Но когда в середине ХХ века Лотман это цитировал, разве он мог не думать о семинаристе Джугашвили? А когда автор этих строк в самом конце ХХ века цитировал Поджио (по книжке Лотмана), то, конечно, рассчитывал, что читатели подумают о Ельцине. А когда люди сейчас читают этот текст, легко догадаться, о ком они думают.

Согласитесь, это ж очень наглядный пример того, как время меняет восприятие одного и того же текста. Мы вчитываем свои знания, представления и опыт в старый текст и бормочем «классика всегда современна». А при чём тут классика? Дело не в эпохе (Античность, Средневековье, Возрождение и пр.), дело не в гениальности автора (Поджио уж точно не гений). Дело в честном описании. Человек не меняется, и в честном описании всегда узнаёт себя. И в событиях древности узнаёт себя, и в анекдотах, и в мифах. Даже рэперы (которых всё ещё считают дикарями), чтобы сказать о себе, поют про Икара — не находят лучшего образа для человека, который высоко взлетел, а толпа ждёт, что он опалит крылья и грохнется у них на глазах.

Пушкин пишет «Моцарта и Сальери» о себе! Да и возможно ли так потрясающе сильно писать о том, чего не пережил (перестрадал) сам?

Сальери называет Моцарта «гуляка праздный». Гуляка — весельчак, праздный — бездельник. А Моцарт совсем не весел, мрачен, и непрерывно работает, торопится, пишет днём и ночью. Слова убийцы не совпадают с реальностью.

САЛЬЕРИ. Ты что-то мрачен.

МОЦАРТ. Бессонница меня моя томила,

И в голову пришли мне две-три мысли,

Сегодня я их набросал.

Где ж тут гуляка праздный, где весельчак?

Булгаков пишет «Последние дни (Пушкин)» — о себе! И «Мольера» — о себе. А потом наивно огорчается, что «все всё понимают» — значит, и цензоры поймут, что это не про Пушкина и Николая, не про Мольера и Людовика, а про Булгакова и Сталина, про предметы общего ужаса.

Да уж, дураков нет. Вообразите, что чувствовали слушатели «Бориса Годунова», когда Пушкин (без разрешения) читал, как патриарх советует выкопать убитого царевича и привезти в Москву (в доказательство, что царевич мёртв, а значит, Гришка — самозванец). Царь-убийца бледный слушает это, и пот струится по его лицу.

Один из слушателей вспоминает, что при чтении некоторых сцен волосы у них подымались дыбом, мороз по коже, а потом... А потом кто-то донёс Бенкендорфу: Пушкин читает неразрешённую пьесу о цареубийстве. А на троне — Николай Павлович, сын убитого Павла I (неудобно как-то); а ещё в пьесе убит царевич, а ещё убиты вдова и сын царя — не многовато ли будет?

LХХХVI. ВОЛК

И нет свободы. И Волк в степи

Просто на самой большой цепи.

И когда, уйдя в свою степь,

Он садится выть на луну,

На что он жалуется — на цепь?

Или на её длину?

Александр Аронов.

Волк всегда чувствует цепь (любой длины). Он дикий, поэтому его все боятся.

Булгаков, умоляя отпустить его с женой за границу (клятвенно обещая вернуться), своё более раннее, но не менее жуткое письмо Сталину начал с большой цитаты из Гоголя (плохой способ произвести хорошее впечатление на любого властителя). Мы здесь вынуждены полностью убрать цитату и резко сократить всё письмо.

Булгаков — Генеральному Секретарю ЦК ВКП(б) И.В.Сталину

30 мая 1931. Москва

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание.

На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всё равно не похож на пуделя.

Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня... Злобы я не имею, но я очень устал и свалился. Ведь и зверь может устать.

Булгаков ошибался. Он был не единственный волк в тот исторический момент, и не только у Булгакова все произведения были запрещены. Другой волк тогда же написал знаменитое «Мне на плечи кидается век-волкодав», а ещё сформулировал беспощадный критерий литературной оценки:

Все произведения мировой литературы я делю на разрешённые и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешённые вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове.

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд.

Мандельштам. Четвёртая проза. 1931

Жуткое пророчество 1931 года. Если считать, что одно поколение — 25-30 лет, то прямо в наши дни и попадёшь.

Ответа писателю-волку от Сталина не было. Через два месяца Булгаков понял, что его и не будет. Тогда он сделал ещё одну наивную попытку произвести хорошее впечатление. Отправил писателю Вересаеву письмо, где рассказал о знаменитом телефонном звонке.

Сталин сам позвонил Булгакову в апреле 1930-го — на следующий день после самоубийства Маяковского (не хотел, чтоб ещё один знаменитый застрелился). Булгакова этот телефонный разговор осчастливил. Примерно так же, как Пушкина в 1826-м осчастливил разговор с императором. И так же, как с Пушкиным, надежды на свободу оказались обмануты. И так же, как Пушкин, который иногда писал Жуковскому, Вяземскому и даже жене с расчётом, что письмо будет вскрыто и доложено царю, так и Булгаков пишет Вересаеву с расчётом на перлюстраторов. Да и кто из понимающих жизнь людей не писал писем «для Шпекина» (почтмейстер в «Ревизоре», вскрывающий чужие письма).

Булгаков — Вересаеву

28 июля 1931. Москва

...В самое время отчаяния, по счастию, мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу: он вёл разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда: оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу.

Сталин — элегантно? Через два года по Москве ползли шёпотом читаемые смертельные стихи Мандельштама

Его толстые пальцы, как черви жирны,

А слова — как пудовые гири верны.

Тараканьи смеются усища

И сияют его голенища.

Как подковы куёт за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь для него — то малина.

И широкая грудь осетина.

Вот это и называется: для звуков жизни не щадить. Вот это и есть сочинять бездны мрачной на краю.

Сталин элегантно? Лизнул шпоры окровавленный мастер. В пьесе Булгакова умирающий Мольер больше не находит нужным лицемерить.

МОЛЬЕР. Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. Вот всё-таки — раздавил. Тиран! Я ему говорю: я, ваше величество, ненавижу такие поступки, я протестую, я оскорблён, ваше величество, извольте объяснить... Извольте... я, быть может, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал?.. Но ведь из-за чего? Из-за «Тартюфа».

Булгаков. Кабала святош (Мольер)

Когда Булгаков обращался к Сталину, за спиной писателя стояли Пушкин, Гоголь, Мольер. А когда Булгаков сочинял пьесу о затравленном гении, перед глазами писателя стоял Сталин. Всё совпадает всегда. Чёрный человек ненавидит гениев; да и зачем они?

САЛЬЕРИ. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты ещё достигнет?

И правда: к чему нам новые высоты?

Но отстрел волков не проходит даром. Лотман в биографии Пушкина пишет:

Неудача декабрьского восстания гибельно отразилась на общественно-политическом развитии России. Прямым следствием победы Николая I и удаления из общественной жизни лучшей части дворянской молодежи явилось резкое падение общественной нравственности. Внезапно появилась целая армия доносчиков-энтузиастов, так что даже III отделение порой жаловалось на слишком нахальных своих доброхотов. Один из мемуаристов вспоминал: «Москва наполнилась шпионами. Вся бродячая дрянь, неспособная к трудам службы; весь сброд человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом». Быть шпионом стало не стыдно, а выгодно.

Общество Фамусовых устало стыдиться себя, своего невежества, своей отсталости и с облегчением встретило освобождение от стыда... Количественно число повешенных и сосланных сравнительно с общим множеством дворян было ничтожным. Однако изъятие этого меньшинства лишило общество нравственной точки зрения на себя. Общественная безнравственность сделалась знамением эпохи. Наивно было бы видеть здесь лишь личное влияние Николая I. От проницательных современников не укрылось, что терявшее стыд общество столь же активно формировало своего императора, сколь он лепил общество по своему образу и подобию.

Лотман. Пушкин. Глава 5

В то время в России остался лишь один литературный волк. Спустя 20 лет другой волк, которому удалось вырваться за флажки и который как никто знал егерей и главаря, так написал об этом:

Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений. Эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далёкое будущее.

Герцен, 1851

"В далёкое будущее" — неужели к нам? Или всё же мимо нас, в XXII век...

LХХХVII. БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Восьмая глава «Онегина», «Моцарт и Сальери», другие Маленькие трагедии, Повести Белкина, множество «мелких стихотворений»... Болдинская осень — синоним невероятного творческого подъёма. Немыслимый объём написанного. Чтобы всё это переписать (не сочинить, а просто переписать готовое), у профессионального переписчика ушло бы очень много дней. Примите во внимание отсутствие электрического света, ранние осенние сумерки, поздние рассветы, свечка. А ещё примите во внимание — ни шариковой ручки, ни самописки, но чернильница, гусиное перо, которое надо макать несколько раз в минуту... Тоска.

Пушкин — П.А.Плетнёву

31 августа 1830. Москва

Милый мой, расскажу тебе всё, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска... Еду в деревню, бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведёшь, кроме эпиграмм. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Чёрт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан.

С таким-то настроением и — творческий подъём, немыслимая продуктивность? Как объяснить?

Иногда нам совершенно не видны истинные причины событий. Вот молодой бедный рыцарь рассказывает о своём удивительном успехе:

АЛЬБЕР.

Когда Делорж копьём своим тяжёлым

Пробил мне шлем и мимо проскакал,

А я с открытой головой пришпорил

Эмира моего, помчался вихрем

И бросил графа на двадцать шагов,

Как маленького пажа; как все дамы

Привстали с мест, когда сама Клотильда,

Закрыв лицо, невольно закричала,

И славили герольды мой удар, —

Тогда никто не думал о причине

И храбрости моей и силы дивной!

Взбесился я за повреждённый шлем,

Геройству что виною было? — скупость.

Скупой рыцарь. Болдино. Октябрь 1830

Похоже, поэтическому взлёту виною была реальная гробовая угроза. Пушкин в Болдине не в доме творчества, не по путёвке от Союза писателей. Теперь он заперт не царём, а смертью. Он бездны мрачной на краю. Кругом холера, лекарства от неё нет, введены карантины.

Пушкин — Плетнёву

9 сентября 1830. Болдино

Около меня колера морбус (холера смертельная — лат.). Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь (на тот свет), а ты и пиши мою биографию.

Эпидемия холеры 1830–1831 — первая в истории России вспышка самого смертоносного в ХIХ веке заболевания. (Полмиллиона заболело, двести тысяч умерло.) Были введены карантины, которые эпидемию не остановили. В тех, кто пытался пробраться через оцепление, приказано было стрелять.

Того и гляди: забежит холера, всех перекусает, и отправишься «к дяде». Вот состояние Автора во время создания Восьмой главы и прочей роскоши Болдинской осени.

Смерть может прийти в любую минуту, холера косит всех подряд, не разбирая сословий. Пушкин помнит: всего шесть лет как на 37-м году жизни умер любимый Байрон, подцепив лихорадку.

Эти мысли и эти чувства сами внедряются в сочинения. В Восьмой главе бездельник Онегин в тоске (почти при смерти) вспоминает свою бессмысленную жизнь.

И постепенно в усыпленье

И чувств и дум впадает он,

А перед ним воображенье

Свой пёстрый мечет фараон.

То видит он врагов забвенных,

Клеветников, и трусов злых,

И рой изменниц молодых,

И круг товарищей презренных...

Но Пушкин уже давно не Онегин. Никакого усыпленья чувств и дум. «Богатырь духовный» (по слову Вяземского). Холера торопит работать. А у Моцарта перед глазами маячит Чёрный человек, после визита которого он всё бросил, днём и ночью писал Реквием. Успел.

Так и Автор изо всех сил спешит воплотить на бумаге бесчисленные замыслы прошлых лет.

Пушкин — Плетнёву

9 декабря 1830. Москва

Милый! я в Москве с 5 декабря. Насилу прорвался я и сквозь карантины.

Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привёз сюда: 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme (Домик в Коломне). Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время Чумы и Дон Жуан. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё (весьма секретное). Написал я прозою 5 повестей (Повести Белкина), от которых Баратынский ржёт и бьётся — и которые напечатаем также Anonyme. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает.

Этот радостный отчёт о Болдинской осени известен, чувства Автора понятны. Он вырвался из смертельной опасности. Три месяца холера ходила рядом. Но если посмотреть не с литературоведческой, а с человеческой точки зрения, — увидим: из 28 «мелких стихотворений» 7 печальных, а 9 — прямо о смерти, гробовые; ведь это жуткая диспропорция. Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери и Дон Жуан (Каменный гость) — кончаются гибелью героя; ну а Пир во время Чумы — бесконечные телеги с трупами и несколько человек, которые к вечеру умрут — и знают это; но они поют и пируют вместо того, чтобы хныкать.

Царица грозная, Чума

Теперь идёт на нас сама

И льстится жатвою богатой;

И к нам в окошко день и ночь

Стучит могильною лопатой....

Что делать нам? и чем помочь?

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъярённом океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Всё, всё, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю... Писать о смерти можно по-разному. Великий Автор сделал это божественно.

...Возможно, вы ещё в школе слыхали, что Пушкин сжёг Десятую главу. Да и мы тут сто раз цитировали его дневниковую запись 1830-го: 19 октября. Сожжена Х песнь.

Ничего, кроме равнодушия, школьник не испытывает. Ну сжёг и сжёг; мало ли кто чего сжёг. Школьник ни на секунду не задумывается о чувствах Автора, да и учительница вряд ли задумывается.

Конечно, физико-химический процесс горения бумаги всегда одинаков, но... Преступник или шпион в страхе жжёт компрометирующие документы. Палач, торжествуя, сжигает книги еретика, а заодно и его самого. Гоголь сжигает второй том «Мёртвых душ», считая его своей неудачей. (Сжечь неудачное творение было прежде правилом; сейчас публикуют всё, ибо качество перестало иметь значение; главное — скорей, скорей.)

...Но Пушкин отнюдь не считал Десятую своей неудачей. Совсем напротив — она ему очень нравилась; иначе зачем бы он потратил много времени и сил на необычайную для себя работу — изобрёл шифр и тщательно зашифровывал строфы (обрекая амбициозных энтузиастов ХХ века на попытки восстановить текст. Попытки разной степени беспомощности или убедительности — это уж как на чей вкус. Скорее уж мамонта сумеют выковырять из вечной мерзлоты и оживить).

Итак — Автор сжигает Десятую главу «Онегина», драгоценное произведение. Горькое одиночество, сердце сжимается, листы охвачены огнём (даже если передумал убивать — уже не спасёшь), через минуту — пепел. Может быть, он плакал. Может быть, скалил зубы. По-волчьи.

Продолжение следует.