В кого метил “диплом”?

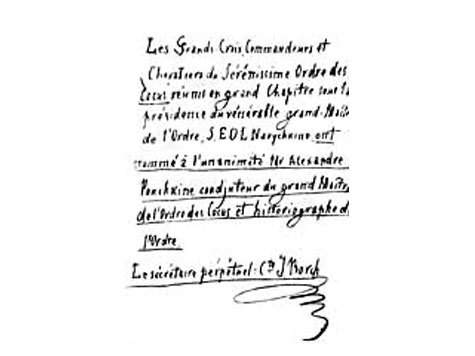

Принято считать, что “спусковым крючком” в пушкинской дуэльной истории послужил полученный Пушкиным и его друзьями 4 ноября 1836 года “анонимный пасквиль” — так называемый “диплом рогоносца”. Вот его полный текст: “Полные кавалеры, Командоры и кавалеры Светлейшего Ордена Всех Рогоносцев, собравшихся в Великом Капитуле под председательством достопочтенного Великого Магистра Ордена Его Превосходительства Д.Л.Нарышкина, единодушно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором Великого магистра Ордена Всех Рогоносцев и историографом Ордена. Непременный секретарь граф И.Борх”.

“Диплом” требует комментария. Термин “коадъютор” — из церковной практики: когда католический епископ впадает в физическую или духовную дряхлость, ему дают помощника — коадъютора. “Великий магистр Ордена” Д.Л.Нарышкин, с одной стороны, был не только “величавым”, но и дважды рогоносцем, поскольку его жена, Мария Антоновна Нарышкина, первая красавица Александровской эпохи, 14 лет была любовницей Александра I, а потом сбежала с его флигель-адъютантом в Париж — и от императора, и от мужа; с другой стороны, к концу 1836 года Нарышкин, по степени духовной и физической дряхлости, был практически в маразме и менее чем через год умер.

Объявляя Пушкина рогоносцем, составитель “диплома” наносил обиду чести поэта и его жены. При этом обида усугублялась тем, что Пушкин, получивший высочайшее разрешение писать историю Петра и собиравший материалы для неё, объявлялся историографом ордена рогоносцев. Но только ли в Пушкина метил “диплом”?

“Нарышкин — великий магистр ордена рогоносцев — стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии, — писал П.Е.Щёголев. — И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать... а продолжать?

Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом (Александром I. — В.К.), то его коадъютору, его помощнику г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанёс такую же обиду, кто сделал его рогоносцем?.. Не в императора ли Николая метил составитель пасквиля? Для ответа не нужно искать данных, удостоверяющих факт интимных отношений царя и жены поэта, достаточно поставить и ответить положительно на вопрос, могли ли быть основания для подобного намёка”.

Таких оснований было куда больше, чем для какого бы то ни было намека на интимные отношения Натальи Николаевны с Дантесом. Вот свидетельство, приведенное в книге П.Е.Щёголева “Дуэль и смерть Пушкина”: “Царь — самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, — о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет ещё примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья”.

Впоследствии А.О.Смирнова вспоминала, приводя и циничное откровенье царя: «Всю эту зиму он ужинал между Крюденер и Мери Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Обыкновенно в длинной зале, где гора, ставили стол на четыре прибора; Орлов и Адлерберг садились с ними. После покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюденерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: “Я уступил после своё место другому”.»

“Я — гоф-юнкер?!”

Пушкинская преддуэльная ситуация была общеизвестна, но не потому ли никто не смог достойно отобразить ее художественно, что в том виде, как понимали тогда и потом эту историю (с Дантесом, стоящим на коленях перед Натальей Николаевной и обещающим застрелиться, если она ему откажет, и тому подобной литературной чепухой), она была банальной, а истинной трагедии до самого последнего времени никто так и не разглядел? И почему ближе всего к действительности это удалось сделать Нестору Кукольнику, написавшему драму “Гоф-юнкер”, в которой он изобразил реальную придворную ситуацию с перечисленными прототипами? В драме принц назначает главного героя гоф-юнкером, чтобы получить “доступ” к его сестре, и это назначение приводит его в шоковое состояние, в котором он только и способен издевательски повторять: “Я — гоф-юнкер?!” — и тем весьма напоминает бешенство Пушкина, в какое его привело известие о производстве в камер-юнкеры. Сам Кукольник догадался о том, что происходило с Пушкиным и вокруг него, или обладал достоверной информацией? И если обладал, то откуда, от кого он ее получил?

Пушкина и Кукольника связывали непростые отношения: с одной стороны, Пушкин над Кукольником подшучивал, иногда довольно зло: известна его ироническая реплика по поводу убогости “кареты” Кукольника (в письме к Н.Н. от 30 апреля 1834 г.) или по поводу его творчества: “А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли” и “В Кукольнике жар не поэзии, а лихорадки”, а таганрогский исследователь его творчества А.И.Николаенко (недавно скончавшийся) прислал мне неизвестную пушкинскую эпиграмму: “Он Нестор именем, а Кукольник — делами”. Тем не менее после первого знакомства с ним Пушкин заметил: “Он кажется очень порядочный молодой человек”. Пушкинские эпиграммы на людей, которых он близко не знал, не раз ставили его в неловкое положение: познакомившись ближе, он жалел о словах своих экспромтов, сорвавшихся с языка из-за мгновенно возникшего желания сострить, и его остротами в адрес Кукольника нас не удивить. Но почему Пушкин выделил в его характере именно эту черту?

“В 1893 году в Таганроге ростовская газета “Юг” разыскала свыше 40 писем из переписки Пушкина с женой и с Кукольником, — писал Николаенко. — Тогда об этом писали и другие газеты… П.И.Бартенев по поводу находки ограничился общими рассуждениями, и то через полгода. В его “Русском архиве” (1894) можно прочесть: “Что-то сомнительно”. А почти через 20 лет, в 1912 г., незадолго до своей смерти, тот же Бартенев в рецензии на 3-й том “Переписки Пушкина” под редакцией Саитова глухо намекнул на возможность публикации писем Н.Н.Пушкиной к мужу в далёком будущем”.

Поскольку письма Н.Н. к Пушкину практически неизвестны (кроме единственного письма), таганрогская находка представляется вполне реальной. В связи с этим возникает еще несколько вопросов: каким образом письма жены Пушкина попали к Кукольнику? что именно заставило Бартенева усомниться в достоверности их содержания (вероятнее всего, содержания некоторых из них)? и почему даже в 1912 году они не попали в переписку Пушкина, а возможность их публикации вообще была отнесена в “далёкое будущее”?

Все поставленные выше вопросы требуют ответов — но возможно ли при скудости имеющихся данных выстроить такую версию, которая даст удовлетворительные ответы на все эти вопросы? Мы обязаны попытаться.

“Очень порядочный молодой человек”

Среди неизвестных писем Н.Н. к Пушкину (а в обнаруженной пушкинской переписке, скорее всего, и были преимущественно ее письма — за исключением нескольких записок Пушкина к Кукольнику) для нашей темы могли бы оказаться наиболее интересными письма из “болдинской” переписки 1833 гг. и письма весны и лета 1834 года, когда она жила в Полотняном заводе. Причина этой ее поездки до сих пор стыдливо обходится стороной. Обычно ее отъезд из Петербурга объясняют тем, что она выкинула и поехала туда для поправки здоровья; у меня это как минимум вызывает недоверие. После выкидыша о добровольном дальнем путешествии по нашим дорогам, которые кто только тогда не клял, и говорить нечего. Однако же есть и другое объяснение: Пушкин, вычислив, что он не может быть отцом ребенка, которого она носит, “крупно с ней поговорил” и отослал в деревню. (Слухи об этом просочились, несмотря на оберегающее Пушкина молчание друзей и близких, и отец поэта, Сергей Львович, впоследствии счел своим долгом заступиться за честь сына публично, заявив, что толки об избиении Н.Н. мужем — злопыхательская клевета.)

Вдали от Петербурга, светской жизни и балов и в ужасе от такой перспективы Наталья Николаевна, видимо, пыталась в письмах разжалобить мужа, признаваясь в грехе, каясь и обещая впредь никогда такого себе не позволять; в этих-то местах и содержался достаточно прозрачный компромат на царя. Переписку надлежало схоронить так, чтобы ближайшие современники до нее не добрались, а потомки узнали, что было на самом деле, — но как можно позже. Но у Пушкина в руках уже и в 1833 году были письма жены, в которых Н.Н., никогда не умевшая врать, проговаривалась, и мысль, что такие письма надо уничтожать либо отдать на сохранение в надежные руки, его не оставляла и раньше.

Приглядываясь к своему окружению — а Кукольник в окружение Пушкина входил, — Пушкин в дневниковой записи от 2 апреля, после знакомства с ним, и отметил важную для себя черту его характера: “Он кажется очень порядочный молодой человек”. В этой фразе два ключевых слова, а не одно, как можно было бы предположить: человек, которому Пушкин собирался доверить на сохранение тайну, должен был быть безусловно порядочным и — крайне желательно — молодым, чтобы хотя бы при своей жизни как можно дольше ее охранять.

Так Кукольник ознакомился с подробностями происходившего в семье Пушкина и в Аничковом дворце, что и послужило основой драмы “Гоф-юнкер” (она, разумеется, была запрещена). Когда через 30 лет после смерти и Натальи Николаевны, и Кукольника обнаруженная у родственников жены последнего пушкинская переписка попала в руки Бартеневу, информация оказалась и для него шокирующей. Трудно сказать, чего больше было в его реплике “что-то сомнительно” — сомнения в достоверности этих документов или опаски от прикосновения к тайне Романовых, не подлежавшей обнародованию. Вот почему и в 1912 году эти письма не попали в “Переписку Пушкина”, а Бартенев заявил о возможности их публикации не раньше чем “когда-нибудь”.

“Всё оказалось правдой”

Независимо от того, отражала ли проведенная в “дипломе” параллель (Александр I — первая красавица своего времени Мария Нарышкина — Д.Л.Нарышкин и Николай I — первая красавица своего времени Наталья Пушкина — Пушкин) реальную жизненную ситуацию, “диплом”, намекающий на измену Николая I, был оскорбительным для императора, фактически обвиняя его в нарушении библейской заповеди и в вопиющем ханжестве (он постоянно и напоказ демонстрировал свою приверженность христианским ценностям) и унизительным для императрицы. Возникает вопрос: кто же осмелился написать и распространить “диплом”, оскорбляющий императорскую семью?

Проведенный академиком Н.Я.Петраковым анализ пушкинских писем преддуэльной поры и всей преддуэльной ситуации (“Последняя игра Александра Пушкина”, М., 2003) показывает, что никто, кроме Пушкина, не мог и не осмелился бы написать этот “пасквиль”: он был нужен только ему самому и именно в том виде и в том количестве, как был написан и разослан. Вот почему получили его только друзья Пушкина, вот почему адреса на конвертах были указаны с такой точностью — даже тех, кто только что переехал. При пушкинском авторстве этот “диплом” органично встраивается в цепочку поступков и писем Пушкина в ноябре 1836 — январе 1837 г., являясь необходимым звеном в его контригре, на которую вынудило его поведение царя, жены, Геккерна и Дантеса. Разумеется, как и всякая мистификация, эта тоже не оставила следов, подтверждающих ее с непреложностью факта, — но кроме изложенных соображений есть и другие косвенные свидетельства высокой вероятности пушкинского авторства “диплома”.

Первое — введенная в обсуждаемый оборот А.П.Лисуновым записка П.А.Плетнёва (?) о встрече с Пушкиным у Обухова моста незадолго до дуэли (“Народное образование”, 2004, №5):

“У Обухова моста, о судьбах Промысла. П. Говорил, что как бы он ни шутил с судьбой, судьба шутит злее. Составить мистификацию — на манер “диплома рогоносца”, припугнуть приятелей, которые не верили, что N (здесь было затерто. — В.К.) лезет к нему в душу и постель. Разослал в конвертах. А все оказалось правдой — жена в слезах, приятели испуганы. Как им сказать, что всё шутка. Меня он пропустил, потому что я человек благоволения — и всё пойму”.

О том, что автор “Записки” — Плетнёв, свидетельствует и стремление точно передать пушкинские слова, и осторожность, с которой затерто имя того, кто лезет Пушкину “в душу и постель” (Плетнёв был трусоват; впрочем, и мало кто в то время осмелился бы вписать в такой текст имя царя), и тот факт, что Плетнёва не было среди получивших “диплом”. Но решающим доказательством подлинности “Записки” служит не только проглядывающий сквозь запись Плетнёва стиль Пушкина, но и характерно пушкинский афоризм: “Как бы ни шутить с судьбой, судьба шутит злее”. (Подробный анализ обстоятельств появления этой “Записки” и ее текста приведен в моей книге “Пушкинские тайны” (М., 2009).

От “Гавриилиады” до “диплома рогоносца”

Но решающим свидетельством авторства Пушкина является тот факт, что Пушкин однажды уже использовал в своем творчестве адюльтерный сюжет с царем и Нарышкиными!

При пересылке текста поэмы “Гавриилиада” Пушкин писал Вяземскому 1 сентября 1822 г.: “Посылаю тебе поэму в мистическом роде. Я стал придворным”. Что имелось в виду под вторым предложением этого сообщения? До его понимания пушкинисты добрались не сразу.

Первоначально П.В.Анненков определил поэму как вещь, написанную “в виде ответа на корыстное ханжество клерикальной партии”; в 1930 году эту точку зрения — с поправкой — поддержал и С.М.Бонди: расшифровывая посвящение к “Гавриилиаде” “Вот Муза, резвая болтунья…”, он также глядел на поэму не как на “эротически-кощунственное озорство молодого человека”, но полагал, что это “сознательное политическое, антиправительственное выступление”.

В 90-е годы прошлого века поправку в гипотезы Анненкова и Бонди внес ученик последнего, А.А.Лацис:

“Посылая князю Вяземскому “Гавриилиаду”, Пушкин сопроводил стихи припиской: “…Я стал придворным”. Чем придворным? Подставьте любое слово: хроникёром. Летописцем. Наконец, иронически — одописцем.

Потомки утратили ключ к поэме. Её главная мишень — не религия, а придворные нравы. Архангел Гавриил — всего лишь псевдоним флигель-адъютанта Брозина”.

Однако и поправка Лациса требует дополнения и уточнения. Разумеется, для осуществления этого сюжета необходимо было совпадение имен Девы Марии и Марии Нарышкиной, но главной целью Пушкина была не она и не флигель-адъютант П.И.Брозин. Выведя под Господом Богом Александра I, а под Сатаной-Змием — Аракчеева, Пушкин поэмой рассчитался с обидчиками за свою ссылку. Но, как мы уже говорили, сказать вслух об измене императора — значит не только оскорбить его, но и унизить императрицу; под стихотворный удар попала императорская семья; вот почему Пушкин “до последнего” отпирался перед комиссией, требовавшей от него назвать имя автора поэмы, а письмо Николаю I, которым он объяснялся по поводу авторства “Гавриилиады” и “прототипов действующих лиц”, на глазах у членов комиссии запечатал сургучом и не позволил им вскрыть его.

Таким образом, уже в 1822 году Пушкин использовал этот адюльтерный сюжет. Но если в “Гавриилиаде” основной удар пришелся по Аракчееву, которого ненавидели практически все, с кем Пушкин тесно общался на Юге, в застольных свободолюбивых разговорах называя его не иначе как Змием, и по настоянию которого Александр I отменил прощение, данное Пушкину Милорадовичем, и отправил поэта в ссылку, — то в “дипломе рогоносца” Пушкиным основной удар был нанесен по Николаю I и его двору, развратный характер которого поэт подчеркнул включением в “диплом” гомосексуалиста Борха.

А теперь представим себе, что в 1828 году Пушкин передает Николаю I письмо с объяснением, кого именно он имел в виду в “Гавриилиаде”, тем самым заставив царя “закрыть дело” об авторстве поэмы (подробнее об этом см. мою статью “Поэма в мистическом роде; “Литературная Россия”, 4 февраля 2011 г.), а в 1836 году до царя доходит “диплом рогоносца”. Было общеизвестно, что у Николая цепкая память; между тем “диплом” оскорблял не только семью действующего императора, но и, вкупе с его отцом, — династию Романовых!

Продолжение: читайте текст «Последняя игра Александра Пушкина»