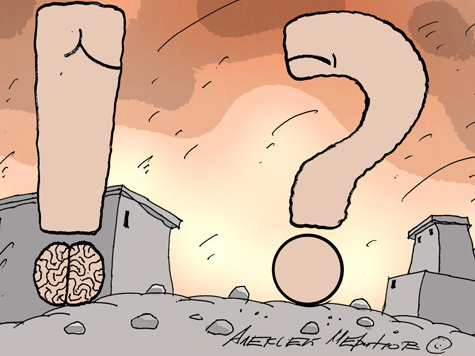

— Все прекрасно! — возглашал Восклицательный.

— Ты так думаешь? — сомневался Вопросительный. В его интонации слышались разочарование и усталость.

— Конечно!

— С чего ты взял?

— Это очевидно! — Восклицательный редко в чем сомневается.

— Кому очевидно? — ныл Вопросительный.

— Всем!

— А конкретно?

— Мне! И окружающим!

— В чем именно это проявляется?

— Во всем!

Они беседовали долго, не сознавая: им никогда не договориться.

Вечное

Однажды волей случая в Хозяйственной Сумке встретились Туалетная бумага и Бумага, испещренная типографскими знаками.

— Даже не знаю, какая из нас приносит больше пользы и доставляет человеку более приятные ощущения, — заговорила Туалетная.

Испещренная буквами Бумага надменно молчала.

— Понимаешь, — продолжала простодушная Туалетная, — между нами не так много разницы, практически мы — родственники…

И опять не удостоилась ответа.

— Ты должна признать, — во что бы то ни стало хотела настоять на своем Туалетная, — срок нашей годности так или иначе ограничен и рано или поздно ты и я обратимся в ничто. Бренность любого существования, увы, запрограммирована.

Это философское замечание задело испещренную буквами Бумагу, и она вступила в дискуссию:

— Пусть сами по себе мы субстанции вспомогательные, однако разница между нами принципиальна. Я являюсь носительницей вечных начал и высоких истин…

— Как и я, — не уступила ей Туалетная. — Я тоже вечна, как все сущее. Вместе мы делаем общее дело.

Оппонентка хотела ей горячо возразить. Но задумалась. Тем более что, в отличие от не умевшей читать Туалетной бумаги, знала: на себе она несет оттиск статьи, озаглавленной: “Использование экскрементов животных в качестве удобрения для повышения урожайности…”

Похудевший Кошелек

Один симпатичный Кошелек постоянно худел и поэтому обратился к врачу. Врач поставил диагноз: болезнь — вне сферы разумения Кошелькового сообщества и целиком зависит от Высших Сил, для которых Кошелек — жалкая игрушка. Врач посоветовал пойти к знахарю или молиться.

Кошелек выбрал второе.

Хозяин Кошелька услышал возносимые Кошельком молитвы, но исполнить их не сумел. Он смотрел вокруг и с отчаянием думал: “Увы, деньги достать не удастся”.

Однако Кошелек извел его своим внешним жалким видом и мольбами, и Хозяин пошел на преступление. Оно не удалось. Он оказался в тюрьме, а Кошелек бросили в мешок вместе с другими изъятыми у арестанта вещами.

Хозяева других толстых и нехудеющих Кошельков вели себя более осмотрительно. Хотя тоже были озабочены и думали: “Наши кошельки толстеют недостаточно быстро. Нужно бы отправить их к диетологам. Или в санаторий. На поправку. Но жалко денег на их лечение”.

От этих забот, а главное, при помощи сэкономленных средств Кошельки толстели и разбухали. Не всегда это шло на пользу. Иногда от переизбыточного веса они лопались.

Помещенный же в мешок Кошелек хорошо сохранился. Долгое голодание пошло ему на пользу. На свободу он вышел вместе с поумневшем Хозяином, пребывая в отличной форме. И оба они — Кошелек и Хозяин — принялись так усердно заботиться друг о друге, что вскоре сделались гладкими и упитанными. Посмотреть было приятно!

Дурак и Умный

Дурак радовался тому, что умер Умный. “А то он меня все поучал, наставлял, надзирал за каждым моим шагом, — думал Дурак. — Теперь буду делать что хочу и никто мне не указ”.

И он насовершал таких поступков, наделал таких дел, что у самого дух захватило.

Никто ему ничего по поводу этих поступков не говорил, не осуждал, не корил, не указывал на ошибки и не стращал последствиями. А они были таковы, что Дурак вскоре лишился накопленных прежде денег, потерял семью, утратил деловую репутацию и даже понимание, где и в какой эпохе живет. То есть разбалансировался полностью.

Напрасно он ждал, что появится кто-то, кто придет и соберет его из разрозненных частей, отладит их координацию и сложит заново мозг и мысли в единое гармоничное целое.

Дурак метался по миру, а все кричали ему вслед: “Ату! Ату! Вот бежит сумасшедший! Подпали-ка ему пятки огнем! Запусти в него камнем! “

Загнанный, измученный Дурак прибежал на кладбище. И, упав на могилу Умного, завопил: “Проклинаю тебя и память о тебе! До чего ты довел меня! С самого начала ты меня неверно ориентировал! С младых ногтей — неверно воспитывал! Ты вложил мне в голову идиотские представления о мире и людях! Все из-за тебя наперекосяк! И кувырком! “

И заплакал горько. И от злобы вырвал дерн с могильного холма и проклял свою судьбу, которая свела его с Умным. И почил на его могиле от горя и непонятости окружающими мерзавцами. И был зарыт рядом с Умным.

Приходившие на кладбище говорили: “Тут лежат две великих человека: Учитель и Ученик. Один знал все, другой — ничего. Ближе и понятнее нам, конечно, второй. Но и у первого есть что перенять. Из его судьбы тоже можно извлечь урок. Благодаря его усилиям мы в курсе того, что бывает с пророками и мудрецами и знаем, за что их проклинают”.

Жадина

Жил-был Жадный Человек, который жалел делиться с окружающими не то что имеющимися в его распоряжении материальными накоплениями, но даже мыслями. Он все свои мысли — и глубокие, и поверхностные — знал наперечет, и держал при себе, и не отпускал далеко, ибо не хотел, чтобы люди пользовались его умом, догадками и предвидениями. Ведь в этом случае они, опираясь на его интеллектуальные достижения и расчеты, могли преуспеть в жизни, заметно улучшить свое финансовое и социальное положение. А он не желал, чтобы они задаром обгоняли его на жизненной дистанции. Не желал, чтобы они жили лучше, чем он. Не собирался становиться первоисточником их успеха.

В голову ему иногда забредало: издать свои мысли и получить за это вознаграждение — но он считал свои мысли очень ценными, сверхполезными, а по той высокой стоимости, которую он своим мыслям назначал, их вряд ли бы кто-нибудь приобрел. Кроме того, издательские и типографские работники могли поживиться на его счет задаром, а то и украсть часть его соображений, может быть, даже начали бы перепродавать их по завышенной или заниженной цене, таким образом, он понес бы невосполнимый материальный урон и моральный ущерб.

Сам он не торопился внедрять свои прозрения в жизнь — опять-таки из-за узко личных, эгоистических целей, из того же опасения, что кто-то уворует его умности и ноу-хау.

Поначалу не доверял своих мыслей даже бумаге, держал их в голове, но потом стал кое-какие важные посещавшие его наития забывать, поэтому принялся их записывать. Бумаги вскоре скопились эвересты, а он все кропал и кропал день за днем новые экзерсисы.

Вскоре не мог заниматься ничем иным, только писаниной. Мыслей выливалась уйма, их пребывало и пребывало, поток не ослабевал. Если бы автор вздумал издать собрание озарений, получилось бы томов сто… Или двести. Но всему есть предел. Даже человеческой жизни. Скряга умер. Пришедшие обрядить его в последний путь зажимали нос от запаха едкой пыли и старой, ветхой, рассыпающейся бумаги. Никто не решался вникнуть в каракули, которыми эти груды бумаги были испещрены. Поэтому бумаги — вместе с изложенными на них премудростями — отправили на помойку.

Так проявились логика и справедливость: многие мысли устарели, сделались анахронизмом. Но наличествовала и несправедливость: некоторые мысли оставались очень верными и актуальными.

Увы, удел многого, что накапливается, — пропадать втуне. Ни к кому не обращенное и никому не ведомое обречено исчезнуть. Усилия мудреца канули, этих затраченных усилий ему было не жаль, а вот результаты труда он, выходит, разбазарил впустую!