Утраченные иллюзии

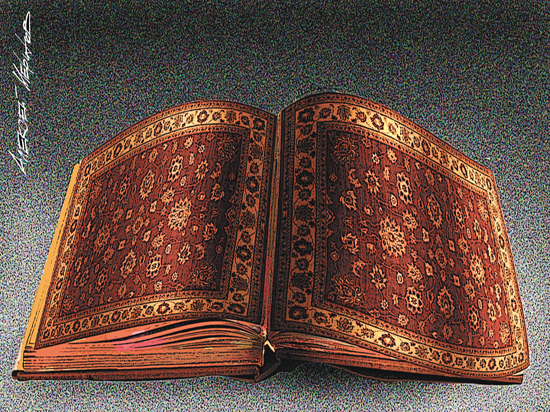

Невообразимый восторг охватывал, когда открылись цензурные шлюзы и к читателю хлынул поток запрещенной прежде литературы. Журналы полнились прозой и поэзией, дотоле микроскопически блуждавшими в самиздатовских перепечатках. Поклонники философии смогли открыто насладиться наследием Флоренского и Бердяева, любители мемуаристики смаковали тома воспоминаний царских приближенных или подруг и друзей поэтов Серебряного века. Амбициозные полиграфисты обещали завалить публику еще более изощренными изысками. Казалось: вот он, наставший и не застигший нас врасплох момент истины и необозримый горизонт просвещения.

Но головокружение, присущее любому началу реформ (и такому, как отмена крепостного права, и последовавшей меньше чем через век колхозной коллективизации) очень скоро оборачивается не только личным разочарованием (в связи с мизерностью собственного вклада в осуществление), но и громадным общественным, социальным обескровливанием и упадком надежд. Эйфория сменяется равнодушием и усталостью, а то и раздражением. Мало кому становятся интересны душераздирающие свидетельства ужасов минувших эпох, не трогает и высота эстетических прорывов угасших титанов слова.

Можно ли было вообразить (в те относительно недавние дни книжного бума, изобилия, гурманства), что печатные издания станут анахронизмом, окажутся отодвинуты на десятый рубеж и пребудут лишними в повседневном обиходе, отправятся на свалки, получат от ворот поворот даже в библиотеках? Но это произошло. Откат интеллектуальных запросов — закономерное следствие утраченных иллюзий. Но, может быть, человечество ищет другую осмыслительную (зашоренно-осязательную) тропку, чтоб отправиться в ХХII век — без накопленного культурного багажа, бредя слепо и на ощупь в прифронтовой, обстреливаемой всегдашними и новыми невзгодами траншее?

На выброс

Книга превратилась, как презерватив, в предмет одноразового использования: прочитал — выбросил.

Отрезанные головы

Искусство прикасается к незаживающим ранам, к вечным стигматам. Болезненно прикосновение! Но каждый зафиксированный художником исторический миг бесценен. Это лишний раз подтвердило недавнее нападение на полотно Ильи Репина.

В обществе не случайно тлели дискуссии о правомерности или неправомерности умножения памятников Ивану Грозному, этот нерв (писатель Юрий Трифонов называл людей нервными волокнами Истории) невылеченно будоражил и в конце концов толкнул к безумию (хорошо, что единичному).

И на выставке Василия Верещагина (крайне актуального, нет, вечно актуального) поражают не только всевозможные «апофеозы войны» и реалистически отрезанные у русских солдат головы, высыпанные из мешка перед — так и хочется сказать, афганским или игиловским (террористической организации, запрещенной на территории РФ) — правителем, но и бытовые зарисовки, запечатлевшие изжитые (?), нет, скорее нынешние нравы: покупку восточным богатеем ребенка-невольника. Ничего не прибавлено к этой картине, опять-таки реалистически вечной, потому что разъяснений не требуется, понятно, как будет использован мальчик — это ли не прообраз сегодняшней педофилии? Легко перекинуть мостик к скульптурной публицистике Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» — кстати, благополучно заброшенной, со стершимися названиями мерзостей, обозначенных на каменных плитах так, что не разобрать, какие угрозы уготованы вступающим в жизнь несмышленышам.

Пишите хотя бы письма!

Кто потратит себя сегодня на эпистолярное послание? Разве что сумасшедший. Бумагомарание — знак и артефакт далекого прошлого. Но до чего интересна (и поучительна, и любопытна с психологической точки зрения) переписка Владимира Набокова с будущей женой! На дюжину его посланий она отвечает одним-двумя. Робеет и стыдится несовершенств своего слога и неглубины мыслей сравнительно с выдающимся (впрочем, еще не выдающимся в те дни) литератором? Вовсе нет. Она ему ничем не уступает — ни наблюдательностью, ни изяществом изложения того, что хочет выразить. Объяснение другое: он ищет повод излиться, использует возможность сочинять, выплескиваться на бумагу — это законное право корреспондента, ведь так? В подтексте же — сумасшедшая графоманская (использую термин без негатива) одержимость.

Надо ли бороться за счастье?

Вам стыдно, что ничего не предпринимаете для изменения судьбы к лучшему?

Тогда сравните себя с героями Чехова.

Какой-нибудь гипотетический революционер-демократ, ниспровергатель традиций, влюбившись в красивую жену престарелого прохиндея (профессора Серебрякова), увел бы ее от мужа, призвал к новому счастью… И чем бы эта революция закончилась?

Ни доктор Астров, ни дядя Ваня умышленно и осознанно ничего не меняют в своей судьбе, потому что ничего изменить нельзя. Ну и достанется в жены неисправимая стерва, которой наказан Серебряков. Или увяжешься за дамой с собачкой, попьешь водичку из запретной лужицы — и превратишься в бобика или козленочка, как братец Иванушка.

Некуда деться

«Ох и жарища в этой Африке!» — восклицает чеховский доктор Астров.

«Мама, ты обращала внимание на безысходность звучания безличных предложений? Моросит… Смеркалось…» — говорит герой фильма «Доживем до понедельника».

На самом деле географические (или лексические) отступления нужны для того, чтобы выразить крайнюю степень безнадеги: персонажам некуда деться.

Зима жизни, осень надежд

Что такое время?

Литература пытается ответить на этот вопрос.

Мешок, в котором помещаются подарки Деда Мороза?

Волшебные галоши (как в сказке Андерсена)?

Компот-коктейль, в котором много чего намешано (как у Венедикта Ерофеева)?

Ребристая материя, меняющая свойства в зависимости от того, в какой точке Вселенной находится?

Николай Рубцов написал о мучительной связи «с долгой осенью нашей земли». Давид Самойлов и вовсе говорил об «осеннем полушарии». Может, Рубцову (безвременно ушедшему) стоило заменить определение «долгая» на «вечная»? А Самойлову расширить «полушарие» до целого глобуса?

Бывают ли протяженные сезонные периоды в жизни людей и государств: вечное лето, вечная весна, вечная зима?

В размышлениях об этом созданы «Осень патриарха» Маркеса, «Зима тревоги нашей» Джона Стейнбека (и Шекспира), «Сон в летнюю ночь», ассоциирующийся сегодня опять-таки с заморозками, а не с политической оттепелью. А еще — «Весна священная», впадающая во «Времена года» Чайковского. Полноводность этой реки заставляет вспомнить избитые метафоры: «река человеческая», «люди, как реки»…

Зачем же пренебрегаем тем, что открыто глубокими мыслителями, неординарными философами? Не отмахнуться от Еврипида, Томаса Манна, Зощенко и его «Голубой книги».

Пушкин именно об этом необходимом нам знании сказал: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире…» Бытие остается, сохраняется, пусть частично, в творениях пишущих.

Да, в веках остается Слово и его производные — нетленные синонимы: музыка, застывшая ипостась архитектуры; живопись — Жажда Совершенства. Рухнут величественные здания, истлеют полотна, канут кинопризраки и театральные ухищрения. (Даже великие актеры, символы своего времени, с течением времени становятся нелепы и выглядят смешно и жалко.) Уж не говоря о деяниях политиков. А искания поэтов не подвержены тлению.