«Немец», «немцы» — в России, а не за кордоном возникшее отчуждение, ярлык декларирует: «не мы», «не наши», «не свои — примаки». Не по Стеньке Разину черноброво-чужеземная княжна-красотка (оттолкнет и бросит ее, подчинясь велению товарищей, в пучину вод), Екатерину Великую заткнем за пояс пугачевским бунтом (хоть, взойдя на престол, блюла русскость ретивее своих славянских сатрапов): неча сеять сорные (и сродные твоей дальноприезжести, матушка) травы немецких слобод и свобод и приваживать посягателей-откусывателей от российских караваев — эти пришлые лишь прикидываются паиньками, а приноровятся и отхватят по локоть кормящую их руку: варяги, хазары, монголы, поляки — несть конца нашествиям! Потому рачьи пятимся — вместе с исконным своим жильем — избушкой на курьих ножках — подаваясь крыльцом к дремучей чаще, а к гостям — бездверным задом, ибо чуем: опять открытость наша будет попрана!

С первых шагов по глянцевым паркетам Москвы и Петербурга лебедино-озерная Одетта не приноровилась (не сумела, не захотела приспособиться?) к промозглым, простецки-коварным нравам не распростершей ей объятья державы, к традициям морозной нации (недаром главный дворец здесь — Зимний!). Не обвыклась средь увальней-солдафонов, не притерпелась к их плоским плотским шуткам и не знающим удержу попойкам, не расположилась к оборотистым министерским женам, не разгадала: почему ямщики, крестьяне, солдаты, помещики и городская знать одинаково упрямо домогаются сивушного забытья? «Обреченная» — мелькнуло очевидное, когда Виссарион Петрович впервые взглянул на хрупкую фею, принесенную обманчиво-ласковым дуновением весны из тепличной Европы — в гущу метелей и таежного бурелома. Орхидее, фиалке, даже розе с оборонительными шипами — не расцвести, если застит солнце мохнатый можжевельник, наползает лишайник, боченится, не оставляя пространства, жесткий папоротник, пронзают завязь лепестков еловые и сосновые иглы. В невозвратном заштатном дармштадтском далеке, в сказочном, как крохотная театральная кукольная сцена, королевстве остались подстриженные лужайки и взлелеянные искусными садовниками клумбы. Теперь принцессу-недотрогу сопровождали тускло мерцающие, не способные тренькать лесные колокольчики и мертвенно квелые лилии глухих чащобных прудов.

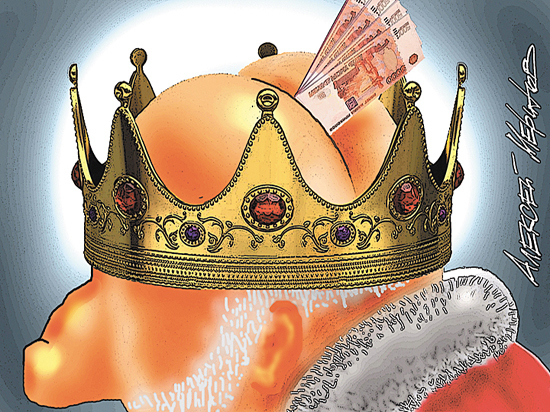

Словоблуды изощрялись: «Женился безвольный государь на немочке, поручил заботу о потомстве французу мсье Филиппу — в итоге: произведенное на свет допреж малютки-наследника попугайское яйцо — вряд ли от Какаду Орлова, скорее, от коварного мага-мясника! Но, может, и от Орлова, в отечественном прошлом хватает примеров: фаворитами нерусской Екатерины были аж пятеро братьев Орловых. У немочек, прежних и нынешних, на уме одно: пернатое распутство (и распутинство)».

Ох, и презирал Виссарион Петрович пустозвонно-пустоголовую придворную шатию, чье излюбленное (и единственное) занятие — облыжничать и грязнить. Коль спросили бы Виссариона Петровича о градациях отделения плевел от зерен высокой человеческой пробы, ответил бы: «Оселок — незлобствование и гармония. Иван Третий с византийской супругой Софьей Палеолог пригласили архитектора из Болоньи Аристотеля Хированти, чтоб возвел в Кремле Успенский собор — и возник неповторимый храм. Государя Александра Второго (освободителя крестьян от крепостного ярма!) просвещал (в свободолюбивом духе) наполовину турок Василий Жуковский, друг вольнодумствующего Пушкина (и презиравшего замшелые стереотипы историка Карамзина, чья фамилия указывает на татарские истоки его происхождения). Жуковский и Николая Первого, и его немецкую жену пытался оцивилизовать, увы, безуспешно, но не учитель тому виной. Пушкин — с африканской, Лермонтов — с шотландской примесью сочиняли стихи не хуже чистокровно незамутненных пиитов. Собиратель русских пословиц Владимир Даль — датчанин. Как и открыватель земель и покоритель морей Витус Беринг. Неславянскирожденные Барклай-де-Толли и Багратион изгоняли Наполеона из России не потому, что он — французосарацин, а потому, что пришел завоевателем. Левитан и Брюллов, Бове и Растрелли принесли славу русскому искусству. И не только на Парнасе и в военных походах выявляется необходимость человеческой всеобщности: посреди галилеянско-назаретской ненависти Господь завещал возлюбить тех, кто распинает тебя, — ибо есть надежда объяснить: распинать не следует. Волочить чужака за ушко и выискивать в нем худшее, припечатывать враждебными жупелами, а себя мнить непогрешимым — верный шаг к одиночеству!

Не простили эдельвейсной строптивице бесханжескую опрометчивость: презрев траур по усопшему отцу Николая Александровича, поспешила справить свадьбу (а ведь на тризне не ходят в подвенечном!). «Издержалась, видимо, на платья для смотрин (она — из небогатых), теперь тревожится: царь раздумает жениться, найдет пару посостоятельнее». Не рекомендовали ей, бесстыжей, появляться на панихиде. Не послушалась, пришла. «Еще бы! Так и вьется возле изобильной государственной мошны и дворцовой коробушки, полнехонькой любвеобильных Распутиных и воинственных Орловых!» Приписали новоявленной Данае, якобы чаявшей потоков золотого дождя, а на деле метавшейся меж европейски сервильным мсье Филиппом и обманчиво нараспашку голосящими о своей простоволосости (с показной, которая хуже воровства, открытостью) бабами-бабарихами — такое, чего царица и в помешательстве не могла измыслить: «Дева Мария понесла от Всевышнего, я отяжелею — от Святого Духа». (Заодно исподволь ущипнули государя: не дотягивает до высочайшего божественного детородного уровня!)

Дармштадтская посланница к тому ж ненароком оскорбила память почившего Александра Александровича, назвав его (в русле всепридворного окличивания-оживотнивания) Волом. («Принизить Глыбу, Скалу, Утес — до Буйвола! Но последовательно вытекает: коль папаша — Вол, сынок — Теленок!») После этой воловьей эпитафии загалдели громче: «Брунгильда!» Разнеслось: «Аликс Гессен-Дармштадтская вслед за гробом свекра пожаловала в Россию — не жди добра». Подхлестнули материнский ее испуг: в России «сглаз» — широко распространенный и повсеместно практикуемый народный обычай, дабы не повторить кокосовый казус-выкидыш и не родить (опять курам на смех!) волосатый орех («все скорлупки золотые», сказано у Пушкина, но о шестипалости у него речи нет), надо облечь наследника именем-щитом, оно не допустит порчи.

Царица купилась: «Нареку Алексеем — созвучно Алисе и означает «защитник».

Распотешила никчемников и никчемниц до колик и дала повод продолжить потраву: «Алексеев искони не жаловали на Руси — Петр Первый убил сына Алексея, Алексей Михайлович как правитель был слаб».

«А если Александр?»

«Второй? Был взорван. А Первый сбрендил. Ушел из дворца босоногим. Принял участие в заговоре против отца — Павла Петровича Первого. Хотите, чтобы отпрыск злоумышлял против отца, то есть вашего богоносного мужа? Или братьев его? Тогда сразу повеличайте Гамлетом. А мужу влейте в ухо яд. Такое вам присуще».

Государыня сказала: «Будет Дмитрий. То есть принадлежащий Деметре, богине плодородия».

Но камни для того и подбрасывают в огород, чтоб о них спотыкались: «Запамятовали, что произошло в Угличе? Бедного царевича пронзили ножом. А у нынешнего великого князя Дмитрия Павловича мать скончалась при родах… Если не любо жить, имя «Дмитрий» — сгодится».

«Тогда Павел».

Это вызвало у советчиков заливистый нервно-взбудораженный смех: «Куда конь копытом — туда рак клешней! Павел Первый, уже упоминалось, был удушен! Нынешний великий князь — отец оставшегося без матери Дмитрия Павловича, схоронил жену, спутался с искательницей высокого положения и богатств! Возможно, вам импонируют такие устремления, но цесаревич страдать из-за них не должен».

Царица вышла из себя: «Пусть будет Николай! В переводе с греческого — победитель народов!»

Не устроило никого: «Не надо с греческого транскрибировать. Дались вам греки! А у евреев не принято давать сыну имя здравствующего отца. Только если отец преставился, тогда можно. Дашь одинаковые имена — кто-то из двоих убудет из списка живых».

У царицы сдвинулся ум за разум: «При чем евреи?»

«Как при чем? При том, что они в Российской империи — хоть и за чертой оседлости и не имеют права оттуда высовываться, нация неглупая, приметливая, если избегают называть отца и сына одинаково, то и нам не пристало. Сопоставьте: Александра Третьего («Вола» по-вашему) звали Александром Александровичем — и что хорошего? Папаша его взорван, сам скончался до срока»…

Обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев прямо выложил: «Лучше Ивана не придумать. Ни с какой стороны не подкопаешься, исконно наше».

«В память об Иване Грозном?!» — этого она не хотела.

«А что? Сильный государь. Вольнодумных новгородцев топил тыщами, особо опасных врагов на кол сажал».

«И сына своего порешил. Невестку избил. Которая была на сносях».

«Случаются в семьях размолвки…».

«Будет Алексей!» — топнула ножкой царица.

С той поры ей впрямую не прекословили, но скрытно заушали. Константин Петрович (уже неизлечимо больной) скрипел рассохшимся дискантом: «Не принесет имя счастья ни обладателю, ни Руси».