Сейчас вряд ли кто-либо, исключая слепых фанатиков, будет оспаривать тот факт, что Сталин был тираном и деспотом, равных которому история просто не знает. Разногласия начинаются с попыток объяснить, почему же он был таким? Самое просто объяснение, которое устраивает многих, в особенности его нынешних наследников, заключается в том, что Сталин был параноиком, шизофреником, страдавшим манией преследования и садистскими наклонностями. Сторонники этой версии с радостью ухватились за новые научные данные, объясняющие преступные наклонности людей расположением генов и биологических субстанций в человеческом мозгу.

Но, по-моему, эта версия столь же проста, сколь и неверна. Сразу же возникают две проблемы. Первая: почему сумасшедший оказался не в доме умалишенных, а в Кремле? Почему никто не заметил его анормальности, а, наоборот, восхищался его гениальностью? А ведь подобным образом поступали и люди, лично не боявшиеся Сталина, не зависевшие от него, например Рузвельт и Черчилль. Вторая проблема: в личном плане у Сталина не было никаких садистских наклонностей. Да, он был груб и жесток, но он никого собственноручно не пытал, не убивал. Приказы о казнях и пытках, которые отдавал Сталин, были результатом холодного политического расчета — он устранял соперников и создавал атмосферу страха, без которой ни один тоталитарный режим существовать не может.

Я думаю, триумф Сталина был предопределен тремя основными компонентами. Первый — народ и общество, с которыми он имел дело. Многовековые деспотические традиции, отсутствие даже зачаточной демократии делали народ послушным орудием тиранов. Русский деспотизм, а не западный коммунизм вскормил Сталина. Второй — Сталин, как никто другой, сумел скрестить дремучую отсталость с самыми современными средствами массовой индоктринации, палача с public relations. Он добился того, что его имя стало синонимом Бога, родины всего возвышенного. Вот почему, а не только из-за страха перед расправой была столь ничтожной оппозиция Сталину. Ибо бросить вызов ему означало бросить вызов Богу, продать Отечество, все высокие идеалы. Сталина называли «отцом народов», а поднять руку на отца, пусть даже сурового, было грехом. И, наконец, третий: Сталин был гением. Все попытки изобразить его как необразованного и посредственного человека являются плодом запоздалой и бессильной мести, попыткой свести счеты с противником, который уже не может защититься. Сталин, говоря языком Шекспира, был злым гением коварства. Да, злым, коварным, но гениальным и оттого в миллион раз более страшным.

■ ■ ■

Моя семья — отец мой и я — носила в себе «частичку Сталина» не только в переносном смысле. В нашей жизни он играл роль самую непосредственную. Уже хотя бы поэтому он был для нас не только и не столько Богом, сколько человеком...

В начале 1950 года я решил поступить на работу в газету «Известия» в качестве репортера иностранного отдела. Но в моем личном деле имелся серьезный изъян. Касалось это моего отца. В перечислении занимаемых им постов имелся «подозрительный» перепад. В 1947 году отец занимал должность Председателя президиума Верховного совета Грузии и заместителя Председателя президиума Верховного совета СССР, а на следующий год его должность выглядела куда как скромнее — всего лишь председатель (уже с маленькой буквы) коллегии адвокатов Грузии. Быстро было установлено, что мой отец был освобожден от занимавшихся им высоких должностей за «тоску по троцкизму».

В чем выразилась «тоска по троцкизму» моего отца — Георгия Федоровича Стуруа, старого революционера, члена партии с 1901 года? В том, что он имел неосторожность написать автобиографию, в которой в положительном свете вывел ряд старых большевиков, которые к тому времени уже были расстреляны как «враги народа». Мой отец имел еще большую неосторожность показать рукопись автобиографии секретарю президиума Верховного совета Грузии Васо Эгнаташвили, которого считали человеком очень близким Сталину:

— Когда будешь в Москве, покажи ее Сталину. Скажи ему, что необходимо заполнить «белые пятна» истории и восстановить честные имена репрессированных.

Ознакомившись с автобиографией отца, Эгнаташвили немедленно сообразил, что получил в руки оружие, которое помогло бы ему устранить президента Грузии и занять его место.

Дело моего отца разбиралось на заседании Политбюро в его отсутствие. Отца отстранили от должности, однако не арестовали. И Эгнаташвили в президенты выдвинут не был. Мне не удалось посмотреть протоколы заседания Политбюро, на котором решалась судьба отца. Знаю я о нем лишь со слов Микояна, который рассказывал отцу, что Сталин почему-то воспринял всю историю с автобиографией как склоку внутри грузинского руководства. «По-видимому, товарищи не могут сработаться со Стуруа. Я знаю его — он очень упрямый человек. Поэтому давайте освободим его», — сказал Сталин. На реплику Берии по поводу троцкизма отца Сталин якобы бросил:

— Просто старик выжил из ума.

Здесь отец прервал Микояна:

— Почему вы не сказали Сталину, что я находился в полном умственном здравии и что к тому же я на несколько лет младше его?

Микоян искренне удивился:

— Ну кто мог осмелиться на такое? Кто мог осмелиться сказать Сталину, что это он, а не ты старик, да еще с намеком, что это он выжил из ума? Подобная «защита» погубила бы и смельчака, и тебя тоже. Тебе просто повезло.

Несмотря на «счастливый» исход дела, отец им не был доволен и поехал в Москву, чтобы попасть на аудиенцию к Сталину. Сталин отца не принял. Не приняли отца ни Маленков, ни Берия. Целый месяц отец сидел неотлучно, не сводя глаз с телефона. Но телефон так и не позвонил. Было чудо, что он не попал в застенки. Ждать второго чуда было бы уже слишком. Решения Сталина ни он, ни тем более кто-либо другой уже никогда не менял. Телефон молчал целый месяц, и отец, не добившись ничего, уехал обратно в Тбилиси.

Все это стало известно руководству «Известий», мне намекнули, что без высокого заступничества я в газету принят не буду.

Высокого покровителя долго искать не пришлось. Им стал все тот же Анастас Иванович Микоян. Он пообещал помочь мне.

Слово свое Микоян сдержал. По кремлевскому телефону он позвонил главному редактору Губину. Анастас Иванович говорил в повышенном тоне. Он не столько просил за меня, сколько отчитывал главреда. Последний подавленно молчал, держа в почтительной позе тяжелую белую телефонную трубку «кремлевки». Но даже микояновский нагоняй был всего лишь легким бризом по сравнению с тем, что последовало затем. В какой-то момент Микоян прервал свою филиппику и, словно невзначай, бросил:

— Видимо, вам моего поручительства недостаточно. Поэтому я передаю трубку товарищу Сталину!

Когда в трубке раздался голос Сталина, бедный главный редактор превратился в соляной столб. Сталин сказал ему приблизительно следующее:

— Я хорошо знаю семью Георгия Стуруа и знаю его сына. Он всегда хорошо учился. Так что, товарищ Губин, я и Микоян ручаемся за него. И кроме того, вам надлежит запомнить, что дети за своих отцов не отвечают.

Это был типичный Сталин. Казалось бы, в вышеприведенных словах не было ничего особенно примечательного. Но это лишь на первый взгляд. В действительности все было многослойно, как русская матрешка. Начнем с последней фразы — «дети за своих отцов не отвечают». Репрессии, обрушившиеся на страну после убийства Кирова (декабрь 1934 года) и достигшие своей кульминации в повальных арестах и процессах 1937–1938 годов, коснулись не только так называемых «врагов народа». Арестовывались, судились, ссылались в Сибирь и Казахстан их семьи — родители, братья и сестры, жены и даже дети, достигшие совершеннолетия. Несовершеннолетних отправляли в колонии, а когда они подрастали, их переводили в тюрьмы. Однако в определенный момент, когда Берия сменил Ежова и репрессии приняли, так сказать, «упорядоченный» характер, прозвучала фраза: «Дети за своих отцов не отвечают». Произнес эту насквозь фальшивую и лицемерную фразу «всесоюзный староста» Калинин, у которого, кстати, Сталин арестовал и сослал жену и который так и не посмел за нее заступиться. Произнесена была эта фраза, разумеется, с ведома и по прямому указанию Сталина. Но она так и осталась фразой, хотя имела вполне определенный смысл: партия, мол, карала детей «врагов народа» не потому, что они их отпрыски (дети не отвечают за родителей), а потому, что и они сами «враги народа». Сталин, в сравнении с которым даже Макиавелли выглядел невинным агнцем, хотел не просто искоренить семя непокорных и неугодных, но и сохранить при этом нимб справедливого и великодушного.

Сталин, подобно Наполеону, страдал слабостью произносить фразы для истории. Он хорошо усвоил уроки Платона, учившего, что «те, кто рассказывает истории, управляют обществом». Он отлично знал, что слова, сказанные им по телефону главному редактору «Известий», вскоре станут известны всей Москве и вся Москва, а за ней и вся страна в миллионный раз воздадут хвалу мудрости и доброте Сталина, его заботе о советских людях и советской молодежи, в частности воздадут хвалу его незлобивости и незлопамятности, тому, что даже в круговерти грандиозных исторических событий он не выпускает из своего поля зрения судьбу одной отдельно взятой незаметной личности, песчинки мироздания.

Так оно и произошло. Слова Сталина стали достоянием гласности. Они вошли в и без того обширную сталиниану, своеобразную устную библию сталинизма, в житие — евангелие от Сталина и о Сталине.

Для того чтобы проиллюстрировать характер этого уникального «евангелия», приведу такой пример. Один из соучеников Сталина по духовной семинарии в Тбилиси, став впоследствии крупным церковным деятелем, епископом, приехал в Москву и решил навестить Сталина. Сталин согласился принять его. Готовясь к визиту, епископ мучительно соображал, в каком одеянии пойти в Кремль — в епископских одеждах или в цивильном платье? После долгих раздумий епископ решил не рисковать и нарядился в строгий партикулярный костюм. Когда епископ вошел в кремлевский кабинет Сталина, то это обстоятельство не укрылось от зоркого взгляда последнего.

— Меня боишься, а Его не боишься? — сказал вместо приветствия Сталин, тыча указательным пальцем сначала себе в грудь, а затем в потолок, в небо.

Я уверен, что сборник подобных анекдотов о Сталине — и подлинных, и сочиненных — должен быть издан с предельной полнотой. Он даст больше для понимания феномена Сталина и его времени, чем пухлые тома исторических монографий и документов партийно-государственных архивов. В конце концов, следуя мысли Платона, надо признать: если рассказчики историй управляют обществом, то сами эти истории помогают лучше понять и самих рассказчиков, и общество.

Однако вернемся к анализу слов Сталина. В них он не только лицемерил, но и щеголял своей памятью. Он действительно знал семью моего отца, а его старшего брата — Ивана Федоровича Стуруа — называл своим учителем по социал-демократической деятельности и революционной борьбе. Моя семья не исключает, что именно эта близость моего дяди к Сталину явилась причиной его преждевременной и весьма таинственной смерти. Имеются сильные подозрения и косвенные доказательства того, что его отравил на почве ревности-соперничества Берия.

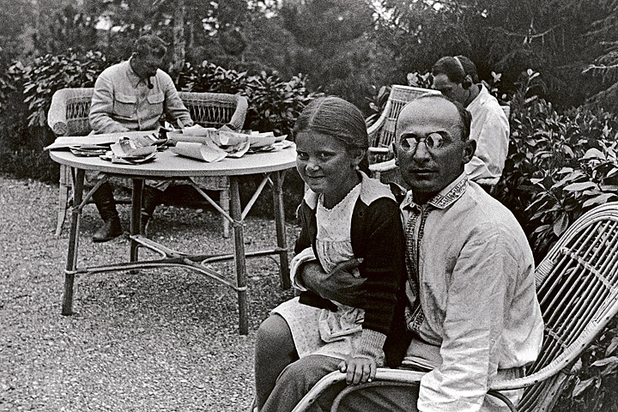

Но Сталин не только хорошо знал мою семью. Он действительно знал, что я и впрямь хорошо учился! У меня со Сталиным было всего две непосредственные встречи, и обе эти встречи запомнились мне тем, что он довольно подробно интересовался, как я учусь. Первая встреча произошла тогда, когда я был еще школьником. Я был представлен Сталину во время одного из его редчайших посещений Грузии. Вторая встреча произошла уже в Москве, в мои студенческие годы, на квартире Берия, в его особняке на Садовом кольце недалеко от площади Восстания.

Выше я употребил слово «интересовался». Но дело, видимо, было отнюдь не в его заинтересованности. Сейчас, по прошествии многих лет, рассуждая со знанием того, что происходило со страной и с нами, я объяснил бы заинтересованность Сталина в успеваемости какого-то школьника или студента следующим образом. Сталин просто ни о чем другом не хотел со мной разговаривать! Наиболее естественным для «великого вождя» было спросить именно об учебе, об успеваемости, продемонстрировав таким образом «заботу и внимание», не вникая при этом слишком глубоко в суть дела. Сталин хорошо знал, что производит шоковое впечатление на всех, кто с ним сталкивался, тем более на мальчика или юношу, видящего в нем полубога. Сталин знал и то, что этот юнец будет затем рассказывать каждому встречному и поперечному о том, как сам вождь интересовался его учебой. Это укладывалось в традиционный, хрестоматийный имидж вождя-отца всех советских людей. С другой стороны, вопрос об учебе отражал дидактические, назидательные черты сталинского характера.

Наконец, не надо забывать, что сам Сталин был отцом троих детей, которые учились весьма неважно, чем весьма огорчали его. Вопрос об их успеваемости то и дело обсуждался на высоких, нервических тонах в семье Сталина, и последний вполне рефлекторно, сталкиваясь с другими детьми, что происходило не столь уж часто, переводил беседу в знакомое русло разговоров о школьных делах.

Поскольку и в школе, и в институте я действительно учился только на «отлично», то с гордостью рапортовал об этом Сталину. И тот оставался доволен, ибо, скажи ему, что я плохо учусь, я только смутил бы его, сбив с наезженной колеи. Так что, давая «поручительство» за меня, Сталин делал это с чистой совестью. (Я, конечно, шучу.)

Но сейчас, вспоминая о тех двух непосредственных встречах со Сталиным, я думаю не о его вопросах о моей учебе. Память выталкивает на поверхность нечто иное. Мать Сталина, жившая в Тбилиси, встретившись с ним, заговорила о его детстве. Сталин стал вспоминать, как она била его, а затем добавил:

— А вот в советских школах телесные наказания запрещены, и тем не менее мы растим очень хороших ребят.

— Но все-таки не таких хороших, как ты, — ответила горделиво мать Сталина.

И этот анекдот добавляет характерный штрих к портрету Сталина. Конечно, можно сказать, что Сталин был чудовищным лицемером. Как мог повернуться у него язык с похвальбой по поводу того, что он отменил телесные наказания в школах, когда он сам подписывал инструкции, разрешавшие и — более того — требовавшие избиения подсудимых, чтобы в прямом смысле слова выколачивать из них нужные ему признания и показания. Однако Сталин был каким угодно хищником, но только не одноклеточной инфузорией. Как и любой тиран, он не мог творить зло, не считая, что в конечном счете творит добро, служит ему. Эта черта была особо сильна в Сталине, ибо, считая себя коммунистом, он верил, что служит делу прогресса и несет счастье народам. В свете этого похвальба с отменой телесных наказаний в школах и воспитанием «хороших ребят» не только лицемерна, но и наивна. Она отражает подсознательную закомплексованность Сталина, который находился не только в постоянном поиске новых жертв, новых «врагов народа», но и в постоянном поиске оправдания своей деятельности как прогрессивной, оправдания своей миссии, своего предназначения, самого факта своего существования как блага.

■ ■ ■

Когда я вторично увидел Сталина (в московском особняке Берия), мне уже было восемнадцать лет, я был юношей с довольно критическим складом ума.

Мы играли с сыном Берия Сергушей в бильярд, когда в бильярдную вошли Сталин и Берия. Последний представил меня Сталину. Тот благосклонно вспомнил отца и дядю, а затем осведомился о том, что я делаю в Москве. Я сказал, что учусь в Институте международных отношений. И тут Сталин задал свой коронный вопрос об успеваемости. Я отрапортовал, что учусь на «отлично». Вождь моим ответом остался доволен и поинтересовался, кто преподает в моем институте. Я осторожно ответил, что «очень квалифицированные педагоги». Назвать конкретные фамилии я поостерегся, ибо одному Аллаху было ведомо, как мог прореагировать Сталин на то или иное имя…

Однажды, когда ему в разговоре назвали имя широко известного драматурга, он искренне удивился:

— А разве он еще не арестован?

Драматург находился на свободе, но после искреннего удивления вождя его взяли.

Итак, я не назвал Сталину имена своих учителей, но сказал, что наш институт помещается в здании, где он когда-то читал курс лекций о ленинизме. Сталин оживился.

— Да, пришлось мне тогда поломать копья с Бухариным и его «красными профессорами».

Мы все, включая Берия, вежливо молчали.

— При всех своих завихрениях это были светлые головы, — продолжал Сталин. — А о Бухарине уж и говорить не приходится.

Сталин произнес еще несколько фраз, которые со временем выпали из моей памяти. Но что осталось прочно, так это ощущение. Ощущение того, что Сталин говорил о Бухарине и его «красных профессорах» не как о «врагах народа», которых он послал на казнь, а как об обычных оппонентах, даже приятелях, с которыми он только-только расстался.

Я и Сергуша с искренним удивлением слушали Сталина. Берия тоже. Впрочем, вряд ли его удивление было искренним. Микоян впоследствии говорил мне об этой черте Сталина — часто разговаривать об уничтоженных им противниках, как если бы они были еще живы и по-прежнему числились в списке его соратников. Берия не мог не знать об этой черте своего грозного хозяина. И, наверное, она смущала и раздражала его.

Берия предложил сыграть партию в бильярд, пока подадут обед. Мы разделились на две пары — на «стариков» и «молодых». Я поставил пирамиду, Сталин разбил ее. Уже по тому, как он держал кий, я понял, что Сталин неважно играет в бильярд. Сам я играл очень хорошо, ибо пропадал целыми днями в московских бильярдных.

Чем хуже играл Сталин, тем труднее было играть мне. Я не знал, как поступать — играть в полную силу или поддаваться! Поддаваться так, чтобы партнер этого не заметил, большое искусство. Оно тем сложнее, чем хуже играет партнер, а Сталин играл из рук вон плохо. Я решил для себя, что лучше обыграть Сталина, чем попасться на том, что умышленно поддаешься, и заиграл в полную силу. Партия длилась недолго. Мы с треском обыграли «стариков». Сталин не выказал никакого неудовольствия, хотя с усмешкой заметил:

— Здорово играешь. И как это у тебя остается время для учебы?

Вторая партия не состоялась. Так же, как и обед — Сталин и Берия неожиданно уехали. Я спросил Сергушу, не обидел ли я Сталина своей слишком агрессивной игрой? Ответ прозвучал несколько неожиданный:

— Не во всем же он должен быть гениальным!

Так мог рассуждать, да еще вслух, лишь человек, который достаточно часто видел Сталина, причем в домашней обстановке. Недаром говорят, что ничто так не способствует заземлению героической личности, как ночной колпак на его голове. Но мы никогда не видели Сталина в ночном колпаке, мы видели его голову, лишь окруженную нимбом «величайшего гения всех времен и народов». Считалось, что во всем, к чему он прикасался, он открывал новые горизонты, говорил новое слово. Он был гениальным философом и полководцем, экономистом и языковедом, биологом и поэтом, физиком и агрономом. И для народа не было бы ничего удивительного в том, если бы он узнал, что Сталин ко всему прочему еще и гениальный бильярдист!

Обожествление Сталина было всепроникающим. До сих пор помню, как мы, ученики Первой показательной средней школы в Тбилиси, серьезно спорили о том, ходит ли Сталин, подобно всем простым смертным, в туалет по малой и большой нужде? Большинство считали, что нет, и лишь двое-трое склонялись к тому, что законы анатомии и физиологии не делают исключений даже для Сталина.

— Но как можно представить себе Сталина, сидящего на стульчаке, тужащегося и подтирающего зад? — горячился кто-то из нас.

Все соглашались, что представить себе нечто подобное просто невозможно. Было даже высказано предположение, что, возможно, ученые сделали Сталину такую операцию, которая навсегда избавила его от необходимости ходить в туалет. Сейчас, конечно, все это звучит комично, но тогда в этом не было ничего комичного. Сие было в порядке вещей...

Сталин, как известно, был грузин. Я тоже грузин. Играя с ним в бильярд, я все время порывался заговорить с ним по-грузински, но каждый раз сдерживал себя. Сам Сталин не делал никаких попыток перевести беседу с русского на грузинский, хотя все мы — и «старики» и «молодежь» — были грузинами.

Мое решение было здравым. Сталин не любил, когда ему напоминали о его грузинском происхождении. Сентиментальность была чужда ему. Подобно тому, как Наполеон ненавидел свое корсиканское происхождение, а Гитлер — австрийское, Сталин не желал замечать родовую пуповину, связывавшую его с Грузией. Она была слишком мала для его исторического размаха. Ему нужна была грандиозная сцена, на которой он мог бы играть роль стального человека — Сталина, а не простого смертного — Джугашвили. Вот почему Сталин тяготился своим грузинским происхождением.

Великий русский писатель Чехов говорил о том, как он всю свою жизнь «выдавливал из себя по капле раба». Это занятие много сложнее всех легендарных подвигов Геракла, ибо оно требует постоянного, повседневного, незаметного, чурающегося огней рампы героизма. «На миру и смерть красна» — гласит русская народная поговорка. Иное дело — выдавливать из себя по капле раба, находясь наедине со своей совестью.

С перестройкой Россия начала выдавливать из себя по капле раба. И это оказалось самым трудным делом, труднее даже, чем экономический кризис, чем межнациональный антагонизм, чем создание новых политических и государственных структур...

Процесс этот был во стократ болезненнее еще и потому, что вместе с каплями рабской крови мы должны были выдавливать из себя и глубоко сидящую в нас «частичку Сталина». Ведь каждый из нас был не только рабом, но и маленьким деспотом и тираном. Грехи без покаяния не отпускаются. А наш самый великий грех в том и состоит, что это именно мы породили Сталина. Его называли «отцом народов», но в действительности он был их сыном, сыном, совершившим отцеубийство.

Удастся ли нам выдавить из себя «частичку Сталина»? Не знаю, но, во всяком случае, думаю, это займет многие годы. При Сталине говорили, что «Ленин умер, но дело его живет». Теперь то же самое начинают говорить о Сталине, и это в первую очередь проявляется в ностальгии по сильной руке, по спасителю на белом коне. Феномен живучести сталинизма заключается не в последнюю очередь в том, что Сталин в отличие от Гитлера ушел с исторической арены непобежденным. Никто его не убивал. Он умер собственной смертью. Вот почему угроза второго пришествия Сталина не вымысел, а реальная опасность. Этому невольно способствуют историки и писатели, которых всегда больше привлекали гении зла, чем добра. Вспомните Плутарха и Шекспира. А кто возвышается в истории России? Иван Грозный и Петр Первый. Характерно, что и тот, и другой были детоубийцами. Один убил своего сына собственноручно, другой — послал на казнь. Сталин тоже детоубийца. Он отказался обменять своего старшего сына Якова, попавшего в плен к немцам, на фельдмаршала Паулюса, сказав, что «маршалов на солдат не меняют». Опять-таки не берусь утверждать, было ли это на самом деле или мы вновь имеем дело с анекдотом. (Яков был убит в фашистском концлагере.) Леденящие кровь данные соцопросов о возрождении в России культа Сталина, возглавляющего даже сейчас список «великих россиян», не должны удивлять нас. В мировой череде гениев зла Сталину, несомненно, принадлежит первое место. Не надо быть пророком, чтобы предсказать: через сто лет люди будут помнить о Сталине. Об этом позаботятся новые Плутархи и Шекспиры. И они найдут благородную почву для этого в нашей крови, где все еще будет гнездиться «частичка Сталина».