Поле для уроков обширно. Предлагаю подумать над соотношением социальной справедливости и социальной революции.

Казалось бы, все ясно: есть цель и есть средство. Действительно, все великие революции вдохновлялись идеей справедливости. И Октябрьская революция — ярчайшее тому подтверждение.

Но сделаем шаг в сторону. Само по себе неравенство справедливо, потому что люди рождаются с разными способностями. И дело далеко не только в социальной среде. Но это как раз и означает, что мечта о социальной справедливости будет жить всегда. Для развития исторических процессов важны уровень неравенства, его динамика, оценка обществом степени социальной справедливости.

Полное равенство недостижимо. Но стремление к прогрессу на пути к нему — код исторического развития, его этапы — не только те или иные социальные формации, мотив — освобождение человека от оков произвола, сначала природных сил, потом социально-политического гнета — к большей социальной справедливости, максимально широко понимаемой.

Двигатели этого процесса — не только великие насильственные революции, идея справедливости вдохновляет и великих реформаторов. Она же представлена мировыми религиями, и прежде всего христианством, провозгласившем: все люди — братья!

Вернемся к октябрю 1917 года. Общность мотива справедливости у революции, и у христианства показал в поэме «12» Александр Блок. Революция в стране, веками культивировавшей социальное неравенство, запустила невиданные социальные лифты, была ликвидирована неграмотность, построен новый политический и социально-экономический строй. Прогресс в движении к социальной справедливости был достигнут. Ключевое слово «социальный».

Классовая справедливость, для достижения которой физически ликвидируются «эксплуататорские классы», — это справедливость или замена одной социальной несправедливости на другую? Справедливость для части общества — это все та же социальная несправедливость. Все люди — братья или только социально близкие?

Если в христианстве в движении к справедливости есть маяки-ценности Нагорной проповеди, то в насильственной революции, и не только в Октябрьской, место проповеди быстро занимает террор. Что деформирует и идею, и тем более практику достижения социальной справедливости. Или кристаллизует ее условно классовый характер. Условный — потому что террор быстро распространяется и на братьев по классу: «революция пожирает своих детей», как показали сначала Французская революция, а потом Октябрьская.

Другая сторона революции, таким образом, в том, что это путь к социальной справедливости, сопряженный с огромными людскими потерями. Поэтому как пушки — последний довод короля, так и насильственная революция — последний из вариантов достижения большей социальной справедливости. Последний — потому что его цена может оказаться чрезмерной. Маршруты, ведущие к большей социальной справедливости, одной революцией не исчерпываются.

Если выучить урок, заключающийся в том, что насильственная революция — последний маршрут к социальной справедливости, то следует признать, что нельзя упускать время для прокладки других маршрутов.

«Россию надо подморозить, чтобы не гнила» — известная крылатая фраза философа XIX века Константина Леонтьева. Но он оказался неправ, во всяком случае, его совет дорого стоил царскому режиму. «Подморозка», отказ от реформ стали фактором подготовки революции.

То же самое в определенной мере относится и к советскому режиму. Установка на политическую заморозку, идеологический диктат, культивирование единомыслия привели к тому, что время реформ было упущено.

Нет, реформы, конечно, проводились. И масштабные. Но беда в том, что всегда находились веские причины, чтобы их остановить.

Ленинская Новая экономическая политика (НЭП), как считали многие видные шестидесятники на излете советского строя, открывала упущенные возможности построения общества, лучшего, чем на тот момент реально существовавшего, приспособленного к вызовам времени. Но начатые реформы были остановлены. Среди причин назову только две. Противостояние Советского Союза остальному миру, что привело к выбору в пользу мобилизационной экономики, ориентированной на военные нужды, и опасения возникновения идеологической и политической конкуренции.

Была косыгинская реформа. В значительной мере она продолжала НЭП, главная цель ставилась совместить план и рыночные стимулы. Но и она в конце концов забуксовала. Из уроков ее проведения и провала выросли, в частности, «завлабы» Егора Гайдара. Остановилась же она главным образом потому, что настоящая руководящая сила тогдашнего общества — аппарат КПСС — была не заинтересована в реформе и не столько поддерживала ее, сколько саботировала. В чем и преуспела.

В итоге, когда началась перестройка Михаила Горбачева, оказалось, что время реформ вышло. Вместо реформирования советского строя все закончилось крушением СССР и фактической ненасильственной революцией, заменой социально-экономического и политического строя.

А как же знаменитый «китайский опыт»? Начну с общего. Китайские реформы начинались как наш НЭП — с решения задачи накормить страну. Отличие же в том, что реформы не останавливались, а развивались без оглядки на СССР или США. Заслуга Дэн Сяопина не только в том, что он сумел их запустить, но и в том, что он сумел, во-первых, освободить реформы от пресса идеологии, чего в СССР сделать не смогли, и, во-вторых, добиться того, что двигателем реформ стала правящая Коммунистическая партия Китая.

Но Россия — страна революций, а не реформ. Как Петербург — «колыбель трех революций». Многие говорят об этом с гордостью. Такова историческая традиция, ее надо изучать, но вряд ли стоит ею гордиться.

Не случайно мы с куда большим вниманием отмечаем 100-летие Октября 1917 года, чем пять лет назад отмечали 150-летие Великих реформ Александра II. Который был убит народовольцами, когда, как отмечают историки, был готов продолжить реформы, на этот раз конституционные. Это замечательный символ российской истории.

А теперь из истории — в современность. Уместен «детский» вопрос. Уроки 1917 года — это хорошо, а есть ли что-то общее между 2017-м и 1917-м?

Конечно, прямых аналогий нет и быть не может. За прошедший век человечество кое-чему научилось не только в бурно развивающейся технике, но и в социальном развитии. Хочется надеяться, что российское общество переболело революциями.

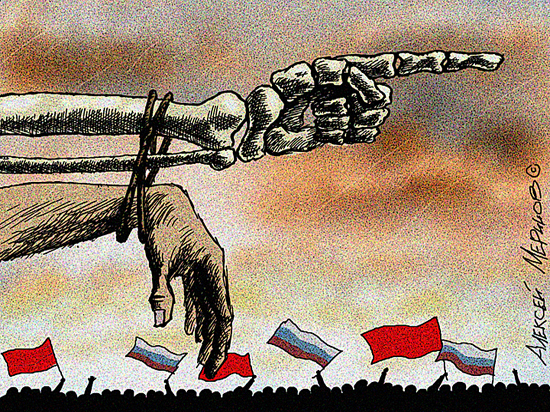

И тем не менее некие исторические ассоциации с 1917 годом все-таки возникают. Прежде всего это сегодняшний вопиющий уровень российского социального неравенства. У него множество показателей и лиц, но классика жанра — это социальная дифференциация. По международным оценкам, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 90% совокупного благосостояния, тогда как в США на долю 10% самых обеспеченных приходится 78%, в Китае — 73%. В Европе разрыв гораздо меньше. Более 20 млн человек (каждый седьмой) живет в России на доходы ниже далекого от щедрости прожиточного минимума. Есть «новые нищие» — люди, работающие и получающие зарплату, но остающиеся среди этих 20 млн.

Это наряду с неготовностью экономики к восприятию инноваций — вызов, требующий немедленного ответа. Упущенное время можно будет уже не вернуть.

Есть и еще одна историческая ассоциация. Это исподволь происходящая переоценка складывающейся геополитической обстановки, когда война (большая или малые) постепенно воспринимается обществом как все более реальный сценарий дальнейшего развития событий. Между тем задача ответственной политики не приближать, а, наоборот, отдалять подобные риски. Если же оставаться в рамках выбранной темы, то именно война, а не большевики стала век назад демиургом российских революций.

Если и палка «может выстрелить», зачем расставлять перед собой старые грабли?