— Мой старый добрый приятель Владимир Познер по просьбе его старого приятеля Марселя Пруста решил задать вам несколько вопросов. Как бы вы хотели умереть, Алексей?

— Во сне. Быстро, безболезненно…

— Когда вы встретитесь с Богом, что ему скажете?

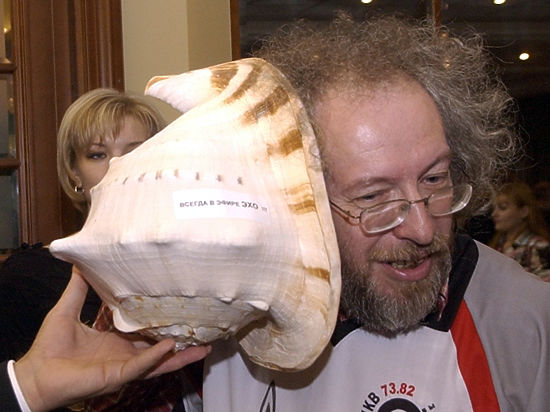

— Конечно же, мне было бы интересно сделать с ним интервью. Для «Эха Москвы».

— Понятно. После этих вопросов я должен — нет, просто обязан спросить вас о самом главном. Практически судьбоносном для России. Ну просто третий проклятый вопрос после «что делать?» и «кто виноват?» Итак: Леся Рябцева. Нет, лучше просто хэштэгом, как крымнаш: #лесярябцева?

- А что? Я, честно говоря, не очень понимаю всей этой суеты. У нас появилось новое поколение. Лесе 23 года, она, наверное, самая младшая сейчас из сотрудников-журналистов «Эха». В свое время я был большим поклонником повести Стругацких «Гадкие лебеди». И на меня очень болезненное впечатление произвела встреча писателя Банева с гимназистом. Это фантазия была у Стругацкого.

Сейчас уже не спросишь у Бориса Натановича, почему они такие жестокие и равнодушные. Это читалось как литература, теперь это правда. Мы столкнулись с ними в том числе в лице Леси. Когда это была литература Стругацких, мы все говорили: «Ах, как сладко мы умрем!» А когда мы сталкиваемся с такими людьми реально, у нас это вызывает чрезвычайно болезненную реакцию. Я как школьный учитель был к этому более готов, чем мои коллеги.

А Леся представляет новое поколение в российской журналистике, политике: жестокие, холодные, карьерные, эффективные. Весь вопрос — бороться с этим будущим, искать себе место в этом будущем или пытаться применить это будущее? Это то, что ставил перед собой писатель Банев в «Гадких лебедях».

Я решил применить; другие говорят: надо бороться. Это их выбор. Такие люди, как Леся Рябцева — с маленькой буквы, — они вокруг нас, их нельзя игнорировать. Они в нашей профессии, в нашем бизнесе… Просто надо понимать, как с этим жить. Может, потому, что я вижу чуть дальше, чем мои коллеги, и представляю себе, что будет с нашим обществом лет так через 20, когда Лесям будет лет эдак 45. Я к этому готовлюсь, если выживу. А коллеги — нет.

— И вы себя противопоставляете всем этим коллегам?

- Вы знаете, я ведь был первым, кто в 97-м году завел сайт «Эха Москвы». У нас в Интернете возник первый сайт традиционных медиа. Надо мной все смеялись и говорили: «Это игрушка Венедиктова». Или: «Венедиктов сошел с ума. У него слетела крыша». Какой сайт — мы великое радио! Я говорил: «Ребята, это будущее».

Наверное, мне даровано чувство будущего. В профессии, во всяком случае. Может, я ошибаюсь, но я просто применяю это — и знаю, что я прав. Поэтому для меня нет никакой проблемы Леси Рябцевой с маленькой буквы в одно слово — как крымнаш, как вы сказали. Я точно понимаю, во-первых, что это холодное, жесткое, безжалостное будущее. А во-вторых, я понимаю, что своих журналистов сдавать нельзя. Ну, нельзя, потому что нельзя. Упомянутый вами Владимир Познер, отвечая Матвею Ганапольскому, употребил матерные слова…

— Одно.

- Неважно. А какая разница, сколько! Тем не менее он употребил матерное слово в отношении журналиста Матвея — и, честно говоря, у меня с этим связано болезненное ощущение. Я позвонил Матвею, извинился, а он мне на это ответил: «А я решил, что ты меня сдал». Я сейчас думаю, как ответить публично Владимиру Владимировичу Познеру, который учит нас этике… И почему никто не возмутился?

Все возмущаются, когда молодая журналистка применяет обсценные слова в отношении политика (имеется в виду Михаил Касьянов - «МК»). И никто не возмущается, когда мэтр журналистики применяет худшие слова по отношению к журналисту. Это неправильно. Поэтому я извинился перед Матвеем, но при этом считаю, что г-н Познер имеет право употреблять ту лексику, к которой он приучен. И тогда любой из нас имеет право употреблять эту лексику: если мэтр может, то и мы можем. И никто, кстати, после Познера не подал в отставку, не приходил ко мне в кабинет и не кричал: «Мы не можем быть на одном сайте с этим человеком!» Почему-то этого не было. Потому что Познер свой, а Рябцева — чужая.

— По-моему, это матерное слово не относилось к Матвею лично. И оно здесь единственное светлое стилистическое пятно в этой довольно скучной переписке.

— Нет, это безобразие. Владимир Познер как хороший журналист чувствует это безжалостное будущее в лице таких, как Леся. Конечно, Леся создает проблемы внутри редакции, вовне редакции… Сегодня я был в Кремле (по случаю приема в День России 12 июня. — А.М.) и мне каждый второй — я клянусь! — говорил: ты без Леси? А познакомь меня с Лесей! А что это у тебя за чудо... или чудовище? Федеральные министры, руководство Государственной думы, руководство Администрации Президента…

— Это лишь говорит о том, какой вы отличный пиарщик!

— Это правда. На самом деле мне представляется, что честность журналистики важнее всего остального.

— Я сейчас не буду пользоваться обсценной лексикой, но спрошу по поводу второй половины вашего тандема: кто это? Что это? Зачем это? О чем это?

— Саш, я абсолютно не понимаю ваш вопрос. Еще раз: к сожалению, возможно, это будущее. Можно кричать: ах, какой кошмар, ах, какой ужас! — а можно понимать, что это так. И пытаться, как говорит Владимир Владимирович, имплементировать это в настоящее. Я не сдаю своих журналистов (а Леся — журналист безусловно!). Ей предстоит многому учиться, безусловно, как любому молодому журналисту. Все мои претензии, которые у меня есть к Рябцевой, я ей высказываю, можете поверить. Но при этом мне дороже искренность и честность человека, даже если это мне не нравится, чем поставить человека в рамки, посадить в клетку, как это принято было в Советском Союзе.

— Но Сергея Корзуна, отца-основателя «Эха», вы уже сдали?

Корзун ушел сам. Почему Корзун не ушел после того, как г-н Познер послал матом г-на Ганапольского? Матвея привел Сергей Корзун. 270 тысяч человек посмотрели блог г-на Познера на сайте «Эха Москвы». Почему он не защитил Матвея, не пришел ко мне и не сказал: как ты допускаешь, что нашего с тобой товарища посылает матом мэтр журналистики?

Это не девочка, которая посылает кого-то! Корзун не пришел, не ушел — пусть это останется на его совести. Ты, Корзун, это заложил в 90-м году. Я хранитель традиций, а не ты. Я хранитель правил, а не ты. Потому что ты сейчас изменил своим правилам, а я — нет. А я стою на той же позиции, которую ты, Сережа, заложил. Вот и вся история. Но «Эхо Москвы» всегда открыто для Сергея. Как я сказал: он сам ушел, сам придет, и это будет в пятый раз.

Если честно, мне не так жалко Бориса Акунина, который ушел с вашего сайта после письма Леси г-ну Касьянову, как именно Корзуна.

А мне чрезвычайно жалко, что ушел Акунин. Не Корзун, не другие… Мне жалко, что Акунин, который тонко чувствует ситуацию как большой писатель, теперь не с нами. Вот это реально меня свербит. Он, мне кажется, до конца не поняв, не вглядевшись и не разобравшись, не почувствовав ситуации с точки зрения писателя, не посмотрел на эту историю как на явление. Я понимаю его эмоциональный позыв, но я еще раз готов перед ним извиниться.

Он лишил своих блогов не меня, не Рябцеву, а читателей сайта «Эха Москвы», которых ежедневно — уникальных посетителей — 800 тысяч. Я готов десять раз перед ним извиниться и просить его вернуться. А вообще, «Эхо Москвы», как правильно сказал Виталий Портников, — это не репутация, это возможность. И пока я сижу на этом месте, вы можете приходить и, если вы не согласны, про это говорить. Нет вопросов! У нас миллионная аудитория, о чем разговор!..

— Вы знаете, что ваши доброжелатели, может, любя, вас называют «старик Рябцев»? Ну, как Олег Табаков (шутя) себя называет «старик Зудин»…

— А Ленин — старик Крупский. У нас с Лесей нет интимных отношений, и не было никогда. У нее своя личная жизнь, у меня — своя. Ко всем этим «старикам Рябцевым» я отношусь снисходительно. Я уже в том возрасте и статусе, когда могу иронично усмехнуться.

— Глядя в ваши честные глаза, я абсолютно не сомневаюсь, что вы примерный семьянин…

— Я не примерный семьянин…

— Хотя седина в бороде у вас присутствует…

— И бес в ребро — тоже. Но опять-таки это не касается Рябцевой.

— Но вы тот еще пиарщик…

— Это правда. Я использую все возможности, чтобы продвигать «Эхо Москвы» и себя любимого.

— И Леся Рябцева — это ваш проект. Такая Галатея, Ксения Собчак-2.

— Нет, конечно, нет: все, что «2», мне не интересно. Один мой знакомый, не имеющий никакого отношения к «Эху», но имеющий отношение к принятию решений в нашей стране на предельно высоком уровне, сказал мне: «Слушай, я тут недавно посмотрел «Мою прекрасную леди» первый раз в жизни. Ну, Рябцева — твоя Лиза Дулиттл, а ты — Хиггинс!» «А ты помнишь, — говорю я ему, — что «Моя прекрасная леди» — это мюзикл без конца, никто не знает, чем закончится?» В этом смысле самое главное, что Леся хочет быть персоной. И она может быть персоной! Я-то ключник, я открываю двери, я даю возможность… Да, я Хиггинс в этом смысле, а она в этом смысле — Лиза Дулиттл. Это тоже правда.

***

— Ладно, Алексей, оставим в стороне лучшую часть вашего тандема.

— Я понимаю, что я не лучшая часть, но и к такой точке зрения готов. Она неправильная, конечно, но я с ней согласен.

— Помню, на меня в свое время произвело сильное впечатление, когда на встрече Владимира Владимировича с народом вы как приглашенный сидели в студии «Останкино». Входит Путин, все встают, а вы сидите.

— Нет, когда президент вошел, я, конечно, встал. Но когда стали аплодировать, я, конечно, сел. А чего аплодировать — он ничего не сказал. Но потом, между прочим, объяснялся с Владимиром Владимировичем по этому поводу. Я так и сказал: «Извините, я вас уважаю как президента моей страны, но что это за лизоблюды вокруг нас!..» И он понял.

— Это здорово, конечно. Но не смотрят ли на вас кремлевские товарищи как на клоуна, коверного: о, все стоят, а он сидит, гы-гы-гы! Ну, насмешил царя-батюшку! А с шута какой спрос?..

Разные люди воспринимают меня по-разному, но очень серьезно. Они понимают, что между мной и президентом существует некое уважение. Песков недавно говорил, что мы с президентом честно говорим друг другу все что думаем. Кремлевские люди не идиоты, они пытаются использовать меня как инструмент, но то, что они не смеются, — это точно, я знаю. Ну да, некие средневековые шутовские манеры присутствуют, но послушайте: а как в этом мире жить по-другому?

Когда я задал президенту вопрос про улицу Высоцкого в Москве, которой нет, опять-таки с подачи Леси… Мне, москвичу с Чистых прудов, не могло прийти в голову, что в Москве нет улицы Высоцкого. Леся — девочка из Волгограда; для меня она глубоко провинциальный ребенок. И когда она мне начала говорить: «Послушайте, а вы знаете, что в Москве нет…» — «Не может быть!» — отвечаю, и проверил. Вот так это было. А потом: давай пойдем сначала в мэрию! Нам сказали: это наверх. Вот тогда мы решили, что на прямой линии я задам этот вопрос. Но после этого (по поводу шутовства) мне звонят ребята из Питера, какие-то там члены клуба Бродского: «Алексей Алексеевич, вы знаете, что в Питере нет улицы Бродского? А не могли бы вы на следующей прямой линии решить этот вопрос с Владимиром Владимировичем, у вас это очень эффективно получается». Но это чистое шутовство! Просто то, что выглядит шутовством, на самом деле — серьезная работа. А если меня где-то там называют… Ну, пусть называют. Это хорошая защитная реакция. И Леся, называя в одном интервью шутом, просто хотела меня защитить.

На самом деле это вопрос эффективности: я решил проблему. Вы можете смеяться надо мной, плясать под моими окнами, но я решил проблему: в Москве будет улица Высоцкого! И идите все лесом. Мы эту проблему с этой девочкой, которую вы так не любите и оплевываете, решили. Мне не страшно выглядеть шутом. Все знают, что я не шут, а очень эффективный решальщик проблем.

— А ваши доброжелатели скажут: где Высоцкий, а где вы. И еще скажут: это опять пиар. Вы же сначала спрашивали о Немцове, а потом перешли к Высоцкому. А Высоцкий — это удар со стопроцентным попаданием. В результате вы через улицу Высоцкого убили сразу даже не двух, а трех зайцев: закинули удочку про Немцова, и все опять говорят об «Эхе» и о вас любимом.

— Да. Но я проблему Немцова не оставляю. Только что в Кремле еще раз возвращался к увековечиванию памяти Бориса. Я выслушал разные точки зрения. Я с ними не согласился и сказал, что буду продолжать биться за то, чтобы на Москворецком мосту была табличка с надписью: «Здесь был убит Борис Немцов». Политик, многоженец, хороший товарищ, неплохой собутыльник, неважно. И я этого добьюсь, я вас уверяю. Не сегодня, так завтра. Я вам должен раскрыть тайну — на третьем часу прямой линии с президентом мне Леся прислала эсэмэску: пробивайте про Немцова и Высоцкого! То есть меня человек поддерживал, мы соавторы. Я пробьюсь — и добью. Не потому, что Леся, а потому, что мы так решили. Ну и считайте меня шутом, если вам легче. «Эхо Москвы» как радио, которое оппонирует власти в условиях тяжелой медийной ситуации, существует уже 15 лет. Я эффективный хранитель традиций — и я буду продолжать это делать. Шут, клоун — если людям так легче, пусть они продолжают так думать. Я их неприятно удивлю.

— Просто когда там, наверху, вокруг, столько м-м-м… чудаков…

— Большинство — нет, но есть и такие…

— …Тогда и приходится скакать на палочке, чтобы сохранить это самое «Эхо».

— У меня с 2003 года этой проблемы нет. Когда арестовали Ходорковского, мне стало совершенно очевидно, что нет никаких гарантий никому и ничему. Поэтому оборачиваться на инвективы людей, принимающих решения, нельзя. Потому что тогда ты будешь жить с вывороченной шеей. У меня была проблема, признаю, с 2000 по 2003 годы, когда я осторожничал, пытался понять новые правила. Но в последние 12 лет… Я внимательно прислушиваюсь к критике, в том числе и президента, редакционной политики «Эха Москвы» — и публичной, и не публичной. Иногда это бывает очень круто. Но я также знаю, что президент мне сказал: «За «Эхо Москвы» отвечаешь ты». И я отвечаю. Отвечаю — это значит, я принимаю решения. Я один. И поскольку мы существуем — значит, мы не переходим никакой красной линии. Хотя именно мы говорили о погибших псковских десантниках на Украине с подачи псковского депутата Шлосберга; именно мы говорили о том, что украинские ополченцы сбили малайзийский самолет…

— Что еще не доказано.

— Это мое мнение, и я его высказываю. Потом мне звонят и высказывают недовольство президента — тем не менее я так считаю. В этом смысле я должен еще раз повторить, что президент несколько раз не дал закрыть «Эхо Москвы» своим приближенным. Но я точно знаю, насколько близко мы стояли к закрытию, в том числе с казусом Плющева. Именно президент лично мне по этому поводу высказывал свою точку зрения. Он не дал закрыть «Эхо Москвы». Да, у него свои интересы, наверное. А у меня — интересы сохранения «Эхо Москвы» в том виде, в каком оно есть. Послушайте, от меня в течение трех лет требовали: не давать эфир Латыниной, Пархоменко, Шендеровичу, Альбац… Это я говорю о внешних гостях. И чего? Все работают. И разве я кому-то сократил время? Нет. Разве они со мной согласовывают? Нет.

— Вам приходилось для этого унижаться ТАМ?

— Да, я унижаюсь постоянно, это правда. Всегда объясняешь людям, что дважды два четыре, и это унизительно. Извиняюсь за сотрудников. Мне это неприятно, я человек самолюбивый, самодовольный и самодостаточный. Именно поэтому у меня зарплата больше, чем у всех остальных. Я извиняюсь и буду извиняться.

Я думаю, Путин понимает, что мы честные. Может быть, с его точки зрения мы идиоты, мы не понимаем главного в политике, не любим Россию… Но он понимает, что мои журналисты говорят то, что думают. А «Эхо» — это площадка для дискуссий и возможностей. Конечно, судьба «Эха» — в руках одного человека, я тоже это понимаю.

***

— Итак, Путин четырежды не дал закрыть «Эхо». Но мы все люди, и не появляются ли у вас чисто человеческие обязательства перед этим человеком? Благодарность, например. И разве после этого вы не выполняете (очень тонко!) какие-то деликатные просьбы сверху?

— Благодарность есть, безусловно. Признательность, я бы сказал. Он ведь мог не помешать закрыть станцию. Обязательств нет, он их не формулировал. Обязательства возникают тогда, когда их формулируют: я тебе дал в долг — верни мне долг. Я не думаю, что президент считает, что я ему чего-то должен. И, соответственно, я не считаю, что должен ему.

— Вы откликаетесь на приглашение прийти на встречу президента с народом — и таким образом автоматически становитесь «пропутинским», освящаете собой весь этот театр абсурда. Разве не так?

— Меня просто приглашают на эту встречу. Можно ходить, можно не ходить. Я не разделяю политику президента Путина, я за него ни разу не голосовал, я не его избиратель. Я один из двух из 600 человек, кто отказался быть доверенным лицом президента. При этом я просто выполняю свой долг: прихожу и задаю ему тот вопрос, который мне кажется в этот момент важным. Три года назад я ему задал вопрос о сталинских нотках в его правлении. Надо мной тогда посмеялись. И потом люди из команды президента (настоящая команда, а не та, которая существует в чьем-то воображении!) мне говорили: «Леш, ты чего, обалдел, ну где ты это нашел?!» А сейчас я им говорю: «Помните, три года назад…»

В какой-нибудь маленькой Бельгии или Голландии мы были бы банальной радиостанцией — простой, обычной, никакой. Леся Рябцева была бы там, в этих историях, банальным журналистом. А в нашей стране, где повышенная температура, все по-другому.

Когда я публично в дискуссии г-на Мединского, федерального министра, называю мракобесом, и он начинает дергаться, это не мешает мне назавтра позвать г-на Мединского в эфир, потому что он — министр культуры. А кто-то из бывших журналистов «Эха» говорит: давайте не пускать мракобесов! Нет, давайте пускать. Это не шуточки. Невозможно деление на своих и чужих.

В январе 2014 года я выступал на Украине, на «Громадском ТВ». И тогда предсказал им гражданскую войну — и предсказал участие России в этой войне. Я ничего про Крым не знал, про Донбасс не знал, но за три месяца до тех событий я это чувствовал. Я им говорил: я седой, поверьте мне, будет так, если вы будете себя вести так. И оно случилось.

А по поводу извинений… Мне пришлось извиняться перед Сергеем Борисовичем Ивановым за твиттер Саши Плющева. Тем более что я с Сашей Плющевым не был согласен. До сих пор Сергей Борисович отворачивает от меня голову, когда мы пересекаемся, — я его понимаю. Но при этом я не сдал Плющева. А мне говорили все, причем те люди, которые сейчас недовольны Рябцевой: слушай, ну отдай Плющева, радио подвешено на крючке, ты подвешен на крючке. Ну, уволь на полгода! Я говорил: нет. Потому что это принцип. Пусть я тупой, пусть я клоун, но это мой журналист, и я решу, что с ним делать.

Я никому его не отдам: ни Владимиру Владимировичу, ни Сергею Борисовичу, ни Михаилу Юрьевичу Лесину, ни «Газпрому». Я сам с ним расправлюсь так, что мало не покажется, если вы не будете влезать. Вы влезли — извините, я не отдам его вам. Никогда. Меня вызвали наверх по поводу Плющева — я все бросил, сел, поехал. Один раз за 10 лет! Сказали: ты пойми, Лесин хочет сохранить «Эхо». «Ребята, — отвечаю, — все что угодно, но это будет не то «Эхо» и не тот Венедиктов. Вам это зачем?» Они сказали: ты идиот? Я вспомнил Швейка и сказал: «Да, ваше благородие».

А когда мы с Лесей встретились с Навальным, и я в машине вез это интервью, мне позвонили ОТТУДА и сказали: если оно будет в эфире — ты пошел вон. Я позвонил своим замам Бунтману и Варфоломееву, сказал: «Меня снимают, ребята, но вам перекинут интервью, и оно должно стоять!» И Леська мне говорит: а у вас заграничный паспорт с собой? Я говорю: нет. Она говорит: а у меня — с собой. «Но ты же не можешь без меня улететь, дорогая», — говорю я ей. — «Нет, не могу». И мы приехали и поставили это интервью, прекрасно зная, что угроза снятия меня через десять минут после его начала была. Дело не в том, хорошее интервью, плохое. Я не поддерживаю Навального, не поддерживаю Путина — я наблюдатель. Но есть принципы, на которых существует «Эхо», и пока я сижу в этом кресле, их не обойти. Не нравится — снимайте. Слушайте, у меня впереди длинная жизнь…

— …До 120 лет, как у нас говорят.

— …Я не хочу свою будущую жизнь тратить на оправдание, что я сделал то, с чем не согласен. Я ничего здесь не делаю, с чем я не согласен. За последние 10 лет — точно. Мне в этом году 60, я на уходе. Я 17 лет — главный редактор. Я могу глумиться по этому поводу и говорить: этого я делать не буду, потому что я не согласен, и мне это не нравится. Почему никто не ушел за Корзуном? Потому что они знают, что, может быть, я кретин, может, я дебил, но я делаю так, потому что считаю это правильным. То есть я честный. Честный кретин и честный дебил. И они знают, что я буду защищать всех. Буду стоять насмерть, рискуя радиостанцией и своим креслом.

***

— А вы еще приказ по радиостанции не написали: всем сотрудникам говорить в эфире, что в России проживает восемь миллионов?..

— Ну слушайте… Так бывает в прямом эфире, когда у человека заскок. Леся же извинилась в следующем эфире, но извинения никто не заметил. Ничего страшного здесь я не вижу. Конечно же, ее будут за это мочить. Ну, пусть выдерживает. Она потом пришла ко мне: «Я что-то не то сказала?» «Ты дура?! — говорю я. — Какие восемь миллионов?!» — и написал ей на бумажке, сколько нас всего — 146 миллионов. Она потом опубликовала это в своем Инстаграме.

— А у вас были подобные косяки в эфире?

— Да, наверное, было, просто никто никогда меня за это не прижимал. Я же не 23-летняя девочка, на которой можно безбоязненно топтаться. Я ведь могу так ответить, что мало не покажется.

— У вас же есть какой-то список врагов, о которых говорила Леся…

— На самом деле эта история очень смешная. Мне это рассказал Шарон, премьер-министр Израиля. У него огромный стол, а на столе под стеклом лежал список террористов, которые убивали мирных граждан Израиля. А зеленым карандашом сколько-то было вычеркнуто. Я спросил Арика: «Что это?» — «А, к ним у меня уже нет вопросов, — ответил премьер. — К ним есть вопросы у Бога». Я рассказал это Лесе: «Хорошо бы мне завести такой список». И в ее воображении трансформировалось, будто такой список врагов у меня есть. И мне это понравилось. Я бы хотел иметь такой список и потом его вычеркивать. Знаете, в моей телефонной книжке есть телефоны, и у меня не поднимается рука их стереть. Они уже ушли: Илья Сегалович, Егор Гайдар, Боря Немцов… А есть человек живой, занимающий высокий пост, которого я вычеркнул из этой записной книжки. Я ему никогда не позвоню, потому что он ведет себя как ублюдок. Он про это знает.

— Вы сказали, что власть старается использовать «Эхо Москвы». Помню ваш эфир, когда президентом еще был Дмитрий Медведев. Тогда вы сказали, что Медведев нелегитимен. Мне показалось, таким образом вы хотели подыграть Путину?

— В моей терминологии нет слова «легитимность», я так не говорю. Медведев был избран президентом — и избран легитимно, так же, как и Путин. И вообще это не моя работа — оценивать легитимность. Я неидеален и наблюдаю за всеми: за президентом, за оппозицией, за депутатами… Я как раз считаю: то, что Медведев делал в области законодательства, прежде всего касающегося изменений в Уголовном кодексе, было правильным. Хотя над этими моими высказываниями смеялась вся оппозиция — ну и пусть. Количество заключенных сокращается, количество сроков сокращается… Не надо смеяться над Медведевым — надо относиться к нему как к президенту, который вносит свои поправки, и эти поправки абсолютно правильные.

— Тут у вас идут анонсы по поводу 25-летия «Эха Москвы», и там Сергей Бунтман говорит, будто вы дрались с Клинтоном ногами под столом. У меня тоже есть воображение, не только у Леси, и я представил себе эту картину. Расскажите поподробнее.

— Клинтон оказался на «Эхе», будучи действующим президентом, то есть хранителем ядерного чемоданчика. Во время интервью нас снимало камер двадцать. Я тогда совершил первую ошибку молодого интервьюера, видимо, от волнения: задал вопрос, который его спрашивали раз сто, — о ПРО. И он стал отвечать с такой скукой в глазах… Я понял, что все, интервью сорвалось, а я идиот, кретин, дебил, и, в общем, надо как-то отваливать. И поскольку сказать президенту «хватит» я никак не мог, потому что стояли камеры, то я ногой под столом пнул его ботинок из крокодиловой кожи. Надо отдать должное президенту: свой второй вопрос Клинтону я начал задавать достаточно длинно — и получил обратный удар. Но поскольку я был в сандалиях (это было лето, июнь), он попал мне по косточке, после чего у меня изменилось лицо, как мне сказали. Он отреагировал абсолютно быстро и точно: «Мужик, я уже все понял». Хромал я потом три дня.

А самая смешная история была с Шираком — президентом Франции. Это был прямой эфир, а у него уже самолет был вот-вот. Рядом с ним сидела советник по коммуникациям, его дочь Клод. Мы говорим, она мне показывает: «стоп»… А я: «И последний вопрос, господин президент…» Он: «Почему последний? Мне так нравится это интервью!» Чего-то отвечает, а потом — еще, еще… И вдруг Клод лезет под стол и начинает дергать его за штанину. Я человек смешливый, начинаю смеяться и выдавливаю из себя очередной «последний» вопрос. И тут Ширак: «А чего вы смеетесь? Она всегда так делает, когда я опаздываю». Это, конечно, была чума, когда тридцатилетняя очень красивая женщина лезет под стол и начинает президента дергать за штанину, чтобы не попасть в камеры.

— Кто же вас будет дергать за штанину, Алексей? Я даже знаю кто…

Когда Леся Рябцева будет дергать за штанину г-на Венедиктова, этот важнейший для Родины факт с большим удовольствием и знанием дела обязательно обсудит как демократическая общественность, так и антидемократическая. Да, как когда-то говорил ругающийся матом Владимир Познер: «Такие нынче времена».