В Дни города корреспондент газеты встретилась с почетным гражданином области Дмитрием Сергеевичем Худяковым и побеседовала с ним о времени, журналистике и, конечно, о родном крае.

— Дмитрий Сергеевич, прежде всего, раскройте карты такого поразительного долголетия программы…

— Если бы я мог это знать! Я не принимаю участия ни в каких шоу, тусовках, потому как берегу силы — в моем возрасте уже работают медленно. Однако сравнительно недавно по настоянию коллег выбрался на «Телепрофи», где мне задали такой же вопрос. И я так же сказал, что сие мне неведомо.

Просто наступает день записи программы, и я еду на телестудию, чтобы поддерживать разговор, который был начат… несколько десятилетий назад. И должны быть и новые идеи для продолжения общения, и энергия.

Наверное, я всегда любил и люблю общаться. У меня и сейчас есть такой профессиональный прием: я много беседую с людьми. Едем с нашим телевизионным шофером, и я говорю с ним. Рассказываю истории. И мне важна его реакция на эти истории. С коллегами тоже часто общаюсь на свои, краеведческие темы. Есть за мной такой грех — я рассказчик.

— Долголетие программы — вещь загадочная, но в не меньшей степени многих саратовцев интригует, как человек, которому за восемьдесят, умудряется сохранять такую энергию и жизнеспособность. Бернард Шоу, когда ему пошел девятый десяток, сказал, что секрет его долголетия в том, что он никогда не воспринимал жизнь всерьез. Как вам такая формула?

— А в ней, действительно, что-то есть! Воспринимать жизнь всерьез — значит целенаправленно заниматься сколачиванием впечатляющего состояния. Цель жизни многих людей — накопление как можно большего капитала. Это нормальная, уважаемая социальная функция. Но полагаю, что вечный поход за деньгами сопряжен с немалыми стрессами. И добыча финансов, и зависть по отношению к большим, чем у тебя, деньгам соседа, одинаково душеразъедающи. Если испытывать непрестанный стресс от того, что у соседа «шевроле», а у тебя только тапочки, это отравит, изглодает душу.

Не воспринимать жизнь всерьез предполагает взгляд не только на землю, но и на звезды. Возможно, это некая бережно охраняемая внутри самого себя романтика… Хотя, возможно, романтика не вполне точное слово.

Наверное, я счастливый человек. Потому что по воле своего характера, натуры оказался равно свободен и от гонки за деньгами, и от зависти к большим, чем у меня, финансовым возможностям. Может быть, это и позволило мне пойти на девятый десяток?

— Дмитрий Сергеевич, а программа способствует душевной молодости?

— Конечно! Она меня дисциплинирует. Вот уже на протяжении пяти десятилетий я не имею возможности серьезно заболеть — потому как передачу надо записывать, или поругаться с кем либо, потому как, разнервничавшись, ты неизменно сделаешь свою работу хуже. Разодранные эмоции неизбежно прокрадутся в твое дело. Так что «Не за тридевять земель» — еще и мой ангел-хранитель.

— Неужто не пропустили ни одной записи?!

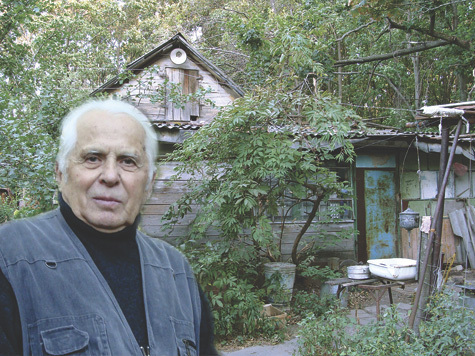

— Прошлой зимой пропустил. Потому что к моему дому (Смотри фото. — Авт.) нельзя было пробраться ни на одном виде транспорта. Нынешним летом тоже было сложновато. Под плюс пятьдесят по Цельсию для того, кому под девяносто по паспорту, — серьезное испытание.

— А спорт? Разве он не поддержка? Вы ведь мастер спорта. И даже альпинизмом занимались.

— Да, было дело, на Эльбрус поднимался. Горы, они… затягивают. Столько лет прошло, а они до сих пор через ночь снятся. Когда ходил в горы, это был особый период жизни. Если складывается компания, это что-то особенное. Потом — что скрывать?— альпинисты всегда считали себя чуть-чуть иными, чем все остальные люди. Такое не забывается.

— Вы автор телефильмов, интереснейших фотовыставок. Надо полагать, вы завзятый книжник?

— Что вы, есть люди, которые читают неоспоримо больше меня. Но всю жизнь я отдаю предпочтение книге и перед телевидением, и перед радио. Потому что в любых СМИ мысль уже сформулирована, оформлена, а иногда даже частично купирована. Над художественным же текстом ты имеешь возможность думать и анализировать его сам. Без посредников. Моя настольная книга — словарь Даля. Я вообще люблю словари, старые карты. А интернет воспринимаю как хранитель информации, где с помощью одного нажатия кнопки можно получить массу сведений. Сегодняшние технические возможности восхищают меня! Разве не замечательно, что каждый человек, в доме которого имеется выход в интернет, может посмотреть из космоса на собственный город и даже район, где он живет! Это самое настоящее чудо!

— Полагаю, про Саратов вы знаете если и не все, то почти все.

— Все знать невозможно. У нас в программе есть рубрика «Маленькие находки в большом городе». Казалось бы, о многом уже рассказано, и все же не перестаю удивляться, как какая-нибудь надпись, табличка, имя отмыкают новые секреты, выводят пусть и к небольшим, но открытиям.

— Была ли какая-то история, связанная с родным городом, которая вас особенно интриговала?

— Таких историй много! Разве не любопытно, почему улицы в поселке Юриш называются линиями и только одна улица Фабричная?! А в Агафоновке тоже есть линии.

Или загадка для многих саратовских краеведов: где находилась шелковая плантация француза Вердье, устроенная в Саратове в 1764 году по личному указанию Екатерины Второй? В Саратове имеется Шелковичная улица и целых шестнадцать маленьких проездов.

— Вы искали ответ на ваш вопрос в книгах?

— Нет, изучая старинную карту 1810 года. На ней четко обозначено местонахождение «тутовой плантации».

— Саратову исполнилось 420 лет. Вам самому восемьдесят два, и вы всю сознательную жизнь занимаетесь историей родного края. Поэтому вопрос, полагаю, точно по адресу: как изменился за последние годы Саратов? И каким вам вообще видится родной город?

— Сложно ответить однозначно. Потому что город — он разный. Город-мозаика, соединение самого неожиданного и многообразного. Хотя при всем этом не могу не осознавать, что город, увы, стал жестче, злее, индивидуалистичнее. Если угодно, даже вороватее. Но при всем этом в нем масса пленительного. В нем живет огромное количество ярких, неординарных, очень талантливых личностей. А город это, прежде всего, люди.

А еще в любом большом городе есть ведь множество малых городов. Мне, например, меньше всего интересен Саратов глянцевый, проспектовский, с его банерами и шариками. Моей душе, моей сути куда ближе Саратов незаметный, таящийся в старых маленьких улочках. И потом… Хотя я сам коренной саратовец, но мои симпатии и мое сочувствие всегда, на генетическом уровне, отданы скорее не областному центру, а области. Потому что там людям живется неизмеримо сложнее. Возможностей разнообразно отдохнуть куда как меньше, а тяжелой, от зари до зари работы в десятки крат больше. Да что говорить! На селе многообразие телевизионных каналов и то далеко не у всех имеется. А здесь, в Саратове, нам дано слишком много благ и возможностей. А когда много дано — это, на мой взгляд, от дьявола.

— Как журналист я не могу не задать вам вопроса о кризисе жанра. Неужели за столько лет вы никогда не испытывали ощущения, что все, вы попали в тупик, обо всем уже тысячу раз сказано и пересказано?

— Кризис — мое вечное состояние. Я испытываю его гораздо чаще, чем вы это можете вообразить. Просто я не позволяю себе в него погрузиться и ищу выход.

— Станиславский в свое время говорил, что для детей надо играть, как для взрослых, только еще лучше. Это правило распространяется, на ваш взгляд, на телевизионную журналистику?

— Конечно! Детям должно быть интересно. Тем более что в нашей программе рассказывается не о каких-то экзотических странах и материках, а о привычном, располагающемся рядом с нами, вполне будничном. Значит, это будничное надлежит демонстрировать под каким-то свежим ракурсом, искать в нем тайны, загадки, откровения. Сам я такой человек, что без интереса не могу работать. Если внутреннего огня нет, становится уныло, пресно. И еще я никогда не мог работать на заказ. Поэтому я от классической журналистики всегда держался подальше. Особняком. В молодости пробовал делать сценарии, телефильмы. Какие-то вещи удавались, какие-то нет. Но выстроенностью материала я в тот период не владел. «Не за тридевять земель» научила меня выстраивать. И сразу все как-то счастливо преобразилось, заиграло.

Я вот задумался сейчас о времени становления программы и понял простую вещь. Я ведь никогда не был в штате, в обойме. Наша программа всегда была в какой-то степени вопреки общему информационному полю. Не исключено, что «вопреки» тоже обеспечивало ей долголетие.

— В лагере «Родничок» существует краеведческий музей, где вы нередко общаетесь с детьми. Стало быть, просветительство — часть вашей натуры?

— Ну, просветительство — слишком громко, пафосно сказано. Просто всегда важно отдать другим то, что уже знаешь сам. Для меня важно, что этот музей не паноптикум и не коммерческий проект. Он живой, дышащий. И в нем есть самые разнообразные вещи — от старинных граммофонов до древних окаменелостей. И знаете, что важно? То, что собираясь, мы можем общаться с ребятами обо всем. Искренний, заинтересованный разговор — это, согласитесь, хорошее дело.

— Дмитрий Сергеевич, с вашей личностью связан и еще один, без преувеличения, уникальный случай. В колонии строгого режима существует музей, носящий ваше имя.

— Это сложная тема. Я приезжал в эту колонию раза три. Встречался с заключенными. Как и на любого нормального человека, это произвело на меня тяжелое ощущение. Не уверен даже, что надо демонстрировать людям, отбывающим наказание, находящимся в неволе, всю прелесть свободы, ведь напоминая о ней, неизбежно ранишь того, кто лишен возможности ощущать себя частью природы.

Люди, организовавшие этот музей, в частности, уважаемый мной Валерий Юрьевич Крестьянинов, руководствовались самыми благими идеями. Но мое имя они дали ему совершенно напрасно. Я все-таки не классик. Боюсь впасть в тщеславие, даже говоря об этом. (Смеется. — С.М.)

— Немного о своей семье, детях можете поведать?

— У меня две дочери — Екатерина и Татьяна. Одна врач, другая геолог. Обе помогают мне. Одна в моих краеведческих изысканиях, а благодаря другой мы живем в этом замечательном месте. Кумысная поляна — живописнейший уголок Саратова.

— У вас, я смотрю, тут уйма кошек и собак.

— Раньше и пчелы были, и козы. Но раньше была еще и молодость. (Смеется — С.М.)

— Дмитрий Сергеевич, вопрос под занавес. От чего вас освободили и собственный почтенный возраст, и солидный возраст вашей программы?

— С годами появилось и упрочилось право на отторжение. Свобода легко и безболезненно прощаться с тем, что мешает, что ненужно, суетно.