Кто такой В.П.Потемкин? В советском путеводителе с него начинается информация о редакции: «В доме Катуаров с 1897 по 1904 год издавалась газета «Курьер», редактируемая учителем истории В.П.Потемкиным, впоследствии видным партийным и государственным деятелем, академиком, послом СССР во Франции, наркомом просвещения».

Есть о нем краткие справки в энциклопедиях. Но о том, что редактировал «Курьер», — ни слова нигде, даже в «Московской энциклопедии». Об этом Потемкине, я думаю, издадут книгу в серии «Жизнь замечательных людей», а пока его биография заинтересовала краеведа из Кирова-Вятки, поскольку туда эвакуировали наркомат просвещения РСФСР, когда Москва стала прифронтовым городом. В изыскании под интригующим названием «Тайны биографии наркома Потемкина» краеведу не удалось раскрыть два секрета: во-первых, выяснить, почему бывшего посла СССР (они официально назывались политическими представителями — полпредами) во Франции, Греции, Италии, генерального консула в Турции не скосила смерть в 1937 году. И во-вторых, докопаться, каким образом Владимир Петрович Потемкин стал «профессиональным гебраистом, знал памятники древней письменности на иврите», языке древних иудеев, на котором сегодня говорят в Израиле. В год закрытия «Курьера» Потемкин «опубликовал в еврейском журнале «Восход» докторат о еврейских пророках». А незадолго до этого прочел в родной Твери публичную лекцию «Древнееврейская религия и пророки», и весь денежный сбор от выступления пошел в пользу местной организации РСДРП. Что до «перестройки» тщательно скрывалось.

Из всех сотрудников «Курьера», питомцев славного историко-филологического факультета Московского университета, сын врача из Твери сделал самую головокружительную карьеру в СССР. Умер в почете действительным членом Академии наук СССР, дважды лауреатом Сталинской премии. Депутатом Верховного Совета, членом ЦК ВКП(б)…

На волне революции бывший редактор «Курьера» и учитель гимназии взмыл в «красной Москве» в наркомат народного просвещения, стал, будучи беспартийным, членом коллегии этого советского министерства. Вступив в партию, проявил себя в Гражданской войне начальником политотделов Южного и Юго-Западного фронтов, где познакомился со Сталиным и вызвал к себе, очевидно, абсолютное доверие. По-видимому, возникшая искренняя симпатия будущего вождя помогла ему, прожившему двадцать лет за границей, стать в том году, когда головы «полпредов» слетали с плеч, первым заместителем наркома иностранных дел СССР и перед войной — наркомом просвещения РСФСР.

Фамилию Потемкин я услышал впервые на линейке в уральской школе, когда директор прочитал его приказ о раздельном обучении мальчиков и девочек в больших городах. В дни войны нарком сумел учредить Академию педагогических наук, четыре института, библиотеку и музей. Бывший учитель царской гимназии хотел ввести классическое образование в советских школах, преподавание латыни, но не успел. Умер в 1946 году, похоронен, как нарком просвещения Луначарский, на Красной площади.

При таком вольнолюбивом редакторе участь «Курьера» была предрешена. Из ссылки в Вятке, как пишет Гиляровский, Луначарский прислал «блестящую статью «В боевой готовности». В каждой строке статьи чувствовалось веяние приближающей революции». На ту же тему попытался высказаться Максим Горький в «Песне о Буревестнике». Но ее текст «был возвращен в редакцию, изуродованный донельзя черными чернилами в отдельных строках и, наконец, сразу перечеркнутый красными чернилами крест-накрест».

Прошляпила царская цензура другую крамолу. Сын столяра и гусляра Степан Петров, сам игравший на гуслях и сочинявший стихи и прозу под псевдонимом Скиталец, подложил под газету мину. Его многословное простоватое стихотворение «Гусляр» цензор, очевидно, до конца не дочитал. А там, под занавес, гусляр, приглашенный петь в «каменные палаты», где проживали «сытой жизни рабы», напророчил:

Я к вам явился возвестить:

Жизнь казни вашей ждет!

Жизнь хочет вам нещадно мстить,

Она за мной идет!..

Так, как мы знаем, после революций 1905 и 1917 годов оно и вышло. После той публикации цензора арестовали, а «Курьер» закрыли.

Воспоминания «Москва газетная» Гиляровский писал в 80 лет, зная, что жить ему, оглохшему и слепнущему, осталось недолго, о чем он с грустью сказал:

Не разогнуть уж мне подковы

И кочерги не завязать,

В горячей речи слово к слову

В ответ врагу не нанизать.

Все ноет: раны, переломы,

Я роюсь памятью в старье,

Идти не хочется из дома,

Я жизнь сменял на житие…

Это «старье» и «житие» составило четыре тома сочинений, ставших классикой. 23 очерка о бывших газетах и журналах Москвы подержать в руках в книжной обложке ему было не суждено. Он умер в 1935 году. «Москва газетная» вышла в СССР четверть века спустя, в годы «оттепели». Потому что о «Ведомостях московской городской полиции», «Московских ведомостях» и других «реакционных», «либерально-буржуазных» изданиях, закрытых большевиками в 1917–1918 годах, рассказывал, а про газеты партии доброго слова не нашел. И еще потому, что с симпатией вспоминал о писателях и журналистах, эмигрировавших из советской России. Десятки лет не переиздавались книги о Москве, не сходящие сегодня с полок книжных магазинов.

«Москву газетную» Гиляровский завершил здравицей в честь репортеров: «С гордостью почти полвека я носил звание репортера — звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам. — Так, газетный репортеришко! — говорили некоторые чуть ли не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по заданию газеты… Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска»…

Меня это высказывание безмерно порадовало и вдохновляло. По разным причинам презирали репортаж долгое время и в советской журналистике, когда я пришел в газету. От первого лица: «Я вижу…» — не принято было писать, считалось нескромно, надо было использовать местоимение во множественном числе: «Мы видим…».

В курсе истории русской журналистки репортаж не упоминался. Замалчивалось имя Гиляровского: поэта, сочинителя замечательных экспромтов, писателя, очеркиста, издателя, мемуариста, великого репортера. Не могу не процитировать его экспромт, облетевший всю империю, написанный после премьеры пьесы «Власть тьмы»: «В России две напасти. Внизу — власть тьмы. А наверху — тьма власти».

Не раз говорил Гиляровский с гордостью: «Я москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести эти слова, вкладывая в них всего себя. Я москвич!» — хотя родился и вырос далеко от Москвы и увидел древнюю столицу после скитаний по России. Никто, как он, не познал город методами, свойственными репортерам. «Вдоль и поперек — пятьсот улиц и тысячи переулков протяженностью в пятьсот километров: с балкона колокольни Ивана Великого и еще выше, из недоступного для публики люка под самым крестом средней башни главы храма Христа Спасителя… я изучал наружную Москву. А еще выше я видел ее с аэростата в 1882 году, а потом с аэроплана».

По следам этого богатыря я поднялся на колокольню Ивана Великого, увидел всю Москву с вертолета, прошел по Московскому меридиану и вокруг Московской кольцевой автомобильной дороги. Когда прочел о легендарном хождении Гиляровского по Неглинке, спустился в колодец у ворот Александровского сада и поплыл с рабочим по реке, тогда буйной, не укрощенной, заливавшей улицы, на двух сколоченных шпалах. «Наружную Москву» познал путем хождений по улицам и переулкам, восхождений на башни и шпили. Первую книгу назвал «Москва глазами репортера».

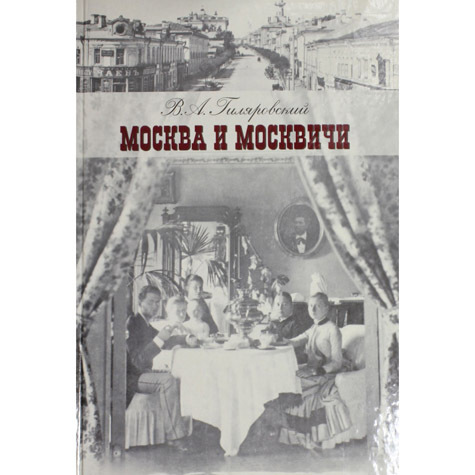

В Столешниковом переулке, в доме 9, где висит мемориальная доска с профилем жильца, похожего на Тараса Бульбу, мне открыли высокую двухстворчатую дверь. И я попал в квартиру Гиляровского, где все хранилось и выглядело, словно он здесь до сих пор живет. Даже номер телефона не поменялся! Стояла при нем в прихожей кочерга, сначала завязанная, потом развязанная по настоянию домашних. Кочерги той нет, но все почти сохранялось благодаря дочери и зятю, искусствоведу Лобанову, жившему здесь до 1970 года, и его наследнице. На месте был обеденный стол, на котором в старости писал Владимир Алексеевич «Москву и москвичей». Не исчез самовар, любимый Куприным, диван, нравившийся Чехову, частому гостю квартиры. Ее посещали, кто редко, кто часто: Лев Толстой, Левитан, Шаляпин, Горький, Дорошевич…

Хозяйка квартиры Екатерина Георгиевна Киселева показала книги, переплетенные комплекты журналов XIX века, вырезки в альбомах с публикациями в газетах и журналах, портреты, этюды, рисунки, пейзажи самых известных художников, включая Левитана. Комнаты выглядели музеем. «Собственная картинная галерея — вещь довольно легкая. Имей деньги, обойди выставки и купи. Собирать этюды — дело мудреное: тут надо многое, кроме денег», — говорил Гиляровский. Он обладал магнетизмом и жил, окруженный преданными людьми, с ним дружил Чехов с дней молодости до последних лет жизни, называвший друга дядя Гиляй.

Был у Владимира Алексеевича, обладавшего силой, позволявшей гнуть монеты и вязать кочерги, загадочный дар, позволявший проходить всюду, предъявляя в случае необходимости клочок бумаги, казавшийся контролерам билетом или пропуском… Так, в поезде, сев в купе, не успев купить билеты, Гиляровский предъявил на себя и на своего спутника два клочка от газеты. И обер-кондуктор как ни в чем не бывало прокомпостировал эти «билеты».

Подобной способностью обладал мой школьный друг Леня Мальцев, приехавший в Москву учиться, где кроме меня у него не было знакомых, и ему нашлось место в моем общежитии Института имени Гнесиных. Сюда его — инвалида без одной руки, с двумя пальцами на другой руке — приняли. Не имея денег, проходил он в любой театр без билета. Я ему не верил. Когда мы однажды с ним вечером оказались в компании девушек, он предложил: «Пошли в Большой!». За ним поспешили обескураженный я и притихшие подруги. Что прошептал мой друг билетеру? Абракадабру. Первое, что пришло ему в голову: «Александр Сергеевич Пушкин, Соединенные Штаты Америки…» И мы оказались в фойе. Точно так же ходил Леня в Большой, когда гастролировала миланская опера. Став солистом Московской филармонии, выступал он под именем Леонарда Мальцева.

Призывы репортеров Москвы открыть музей остались на бумаге. Прочитав мой репортаж «В Столешниках у Гиляя», директор объединения столовых Анатолий Крапивский, ставший другом, пригласил в откопанный и осушенный сводчатый старинный подвал, заливавшийся подземными водами, стекавшими в Неглинку. При раскопках нашлись в груде мусора литографские камни бывшей типографии с рекламой чая, сатирического журнала «Будильник», где печатались в молодости Чехов и Гиляровский. Камнями дизайнеры облицевали стены образовавшегося зала, подземные ручьи стали вращать мельничное колесо в другом зале. В нишу стены мы положили книги Гиляровского и бронзовую медаль с его портретом. Ее отчеканил мой земляк с золотыми руками, отсидевший энный срок за нарисованный на спор рубль. Десять лет 5 мая, в День печати, в открывшемся здесь в 1980 году кафе «Столешники у Гиляя» вручались, начиная с Василия Пескова, медали Гиляровского и дипломы за лучшие репортажи.

…Уже в годах, пожилой для «МК» Вадим Марин спустился в подвал со старенькой мамой, балериной. Диплом «Лучшего репортера года», очевидно, был его первой наградой, дававшей лауреату право на командировку в любую точку страны. Хоть на Камчатку можно было слетать за счет денег Союза журналистов.

Спустя месяц, встретившись в издательстве, я спросил у Вадима: «Где побывал?». Вместо ответа он, смущаясь, попросил вместо командировки на край земли дать ему 500 рублей. Этого сделать я не мог. Одновременно с Вадимом получил диплом Владимир Яковлев, будущий основатель «Коммерсанта». Денег он не просил. Просто взял их в кассе, никуда не летал в командировку и не вернул. Марин так поступить не смог. В дни перестройки он наложил на себя руки.

На вечере в Центральном доме журналиста встретил я спустя четверть века после окончания МГУ профессора факультета журналистики Бориса Ивановича Есина. Очень хорошо его запомнил: на пятом курсе сдавал ему экзамен по истории журналистики и получил «отлично». Через неделю отвечал на вопросы по этому предмету на государственном экзамене и заслужил у него «удовлетворительно», первую столь низкую оценку в зачетной книжке. Забыв давнюю обиду, я обрадовался встрече и обратил его внимание на парадокс. Книги Гиляровского, написанные в старости, — публикуются. А заметки, принесшие в молодости славу «короля репортеров», — нет.

— Издайте его репортажи…

Через несколько лет неожиданно получаю по почте книжку: «Б.И.Есин. Репортажи Гиляровского» с надписью: «Инициатору этой работы». Под мягкой обложкой на плохой бумаге издательство МГУ в 1985 году выпустило монографию «Репортер московской прессы» и 25 репортажей из «Московского листка», «Русских ведомостей» и «Русского слова». В книжку вошли «Катастрофа на Ходынском поле», перепечатанная газетами мира, «Ураган в Москве», вырывавший с корнем вековые деревья, и «Полет на воздушном шаре». И здесь дядя Гиляй оказался верен себе — был первым.

…Не так давно зашел в знакомый подвал. Кафе стало рестораном. Камни литографские на месте. А медали в нише нет.