Восемь нежно-голубых, как безоблачное небо, вагонов с золочеными солнечными эмблемами — двуглавыми раскинувшими крылья орлами — объевшейся гусеницей уползали от царскосельского перрона. На платформе, в неярком свете холодного (мнилось: простуженного) петербургского утра, зябко хохлились дамы в облегающе-пышных платьях — во главе с грузной Анной Вырубовой, она утирала глаза кружевным платочком; воинственно сверкали сабли и позумент на мундирах военных; средь лощеной публики выделялся ярмарочно-лубочный Григорий Ефимович Распутин в длинной шелковой малинового цвета рубахе, подпоясанной белым льняным шнуром, в черных высоких лакированных сапогах. Старец (вот уж не почтенного, а верткого, без единого седого волоска возраста) картинно кланялся вслед удалявшемуся поезду, осенял набиравший скорость состав щепотьями благодатных крестных знамений.

Изъеденный промозглостью Северной столицы механический червь увозил в устланном коврами нежном чреве — помимо блеклых лиц, дебелых телес и затхлой атмосферы чинопочитательства — шумные отзвуки оркестрованных балов и эхо все чаще громыхавших и уносивших высокопоставленные жизни взрывов и выстрелов: даже теперь, в мягкодиванных баюкающих люльках, участники увеселительного путешествия не смели предаться безмятежности, любой не взятый на мушку представитель власти (пусть отрешившийся на время поездки от бюрократической рутины) мог превратиться в мишень. Нынче пуля или свинцовый осколок миновали тебя? Но чего ждать завтра?

Хаос уверенно овладевал Россией. А представлялось: стоит изъять — всего лишь на сутки, краткосрочно (ради приволья теплого Крыма!) — пустоголовых паяцев из унылейших (мухи дохнут от тоски) присутствий — и напыженная показуха схлынет, порядок восстановится, государство воспрянет… Нет, даже минутно отлынив от упрочения косности, малозначительные винтики и тягловые рычаги казенного аппарата — продолжают перечить оживлению. В том и заключается магия управленческой мистики: сановник дремлет, считает ворон, дуется в карты, принимает воздушные и водные ванны (у себя в квартире или на морском берегу), а скороспелые взаимоисключающие распоряжения множатся-самопроизводятся, змеясь, кругооборачиваются, опутывая по рукам и ногам лаокооновыми полосками телетайпных лент подневольных граждан, шлепают перепончатыми лапами доисторических чудищ из учреждения в учреждение, плодят интриги в кулуарах заседаний и бархатно-батистовых будуарах, где, собственно, и зарождается, и творится внутренняя и мировая политика, намечаются поворотные события и предпринимаются зигзаги перемен. Быть причиной и одновременно жертвой происходящего — удел возомнивших о себе двуногих смертных.

Так думал, укутывая длинные ноги клетчатым пледом, регент Успенского собора в Кремле Виссарион Петрович Былеев. Ни усыпляюще мерный перестук колес, ни долгожданное уединение (относительное, впрочем: из коридора проникали в купейный узкий пенал приглушенно-возбужденные голоса и табачный дым), ни перспектива близкой крымской неги не рассеивали смятения — стоило смежить веки, и, поверх занавеси ресниц, возникали, как в театре теней, искаженно-уродливые физиономии попутчиков, исторгавших каверзные, полные двусмысленностей речи, в карусельное вращение вторгались сцены предотъездной перепалки с сыном и пугающее напутствие Распутина: «Иначе государю не выдюжить. Вверяю тебе, Висса, заботу о нем!» Скверные предчувствия стискивали сердце. Что имел в виду мятущийся провидец?

Не беда, коль оступится в извинительном неведении недалекий (но осторожный) городской обыватель иль наворотит (в пьяном угаре) дуроломств беспробудно дремучий подневолец-смерд: случайных (и не столь уж опасных) отщепенцев одернут урядник и батюшка в церкви, отрезвит затрещина сородича; куда непоправимее (и непредсказуемее) заблуждения монарха — никому не подотчетного, не ограниченного в правах и неизбывно колеблющегося, обремененного (вдобавок к необходимости торить стезю великому народу и в дополнение к преждевременно выпавшему из рук внезапно почившего предыдущего царя скипетру) печалью о занемогшем малолетнем наследнике. Проклятьем и обузой обернулась для Николая Александровича не дающая передышек самодержавная страда.

Саваном суеверий (но — вздорных ли? не дающих повода удручаться?) окутан несамостоятельный государь: день его рождения пришелся на празднество поминовения Иова Многострадального, Николай Александрович запнулся на этом совпадении: «Царствование мое получится трагичным. Жребий мученичества выпал и первому русскому патриарху, нареченному Иовом, его схватили — во время молитвы! — приспешники Лжедмитрия и заточили в Старицкий монастырь, где он скончался от побоев. Людовик ХVI короновался в день мученицы Агнесы и гильотинирован ровно девятнадцать лет спустя — в день святой Агнесы! Тем, которые Высшей Волей сопряжены с жертвенным уделом, на роду написано быть фаталистами».

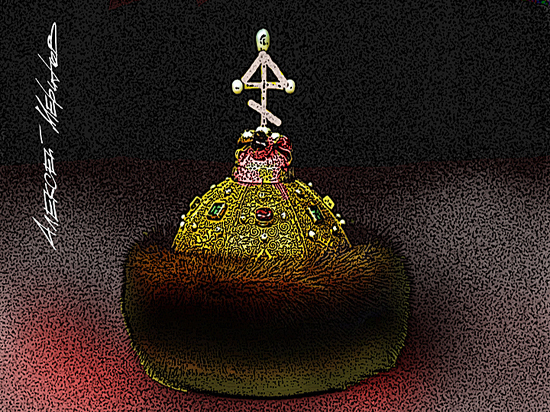

Ему ли, предводителю громадной империи, главе многовековой династии, столпу правящей европейской когорты (один кузен — король Англии, второй — кайзер Германии), грязнуть в предрассудках, холодеть от сновидческих аллегорий, окружать себя юродствующими кликушами и колдунами? Но всамделишные, осязаемые кошмары множатся с первых мгновений восшествия Николая Александровича на престол. Посреди сбивчивой, плохо отлаженной коронации в Успенском соборе разорвалась бриллиантовая цепь венчавшегося на царство (но вовсе не царственного, а крайне неуверенного в себе) самодержца, с костяным стуком покатился по полу орден Андрея Первозванного — отрубленной апостольской головой… Схожее произошло и когда вели к присяге Александра Второго: рухнул и раскололся на куски громово возвестивший о пришествии монарха-освободителя колокол Василия Великого, предвосхитив насильственную гибель императора: подобно распавшемуся гудящему языкатому наперстку, Александр Второй был разметан взрывом брошенной ему под ноги бомбы!

«Не бывает случайностей, — не перестает глаголить Распутин. — Бомба катится, и орден катится: скольких они придавят!»

Удавкой охватила страну та лопнувшая бриллиантовая лента. Втянула в войну с Японией — к тысячам задавленных на празднике коронации добавились павшие на полях сражений солдаты и утонувшие в морях матросы, вспыхнули подожженные крестьянами усадьбы (и притороченные к голгофной неизбежности все той же арканной орденской чередой звеньев неминуемые расправы над помещиками), протесты рабочих заканчивались расстрелами митингующих, столыпинские виселицы (и торопливые потакающие то недовольным низам, то перепуганным верхам реформы) не могли усмирить вскипавшие бунты и подбавляли трупов… Пригвожденного к ходынской первопризванности коронацией на крови, окропленного слезами погибших и исхлестанного проклятиями выживших царя втягивало — вслед за его искромсанным бомбой дедом — в изрубленность, иссекновение, насильственное выдирание из плоти истерзанной противоречиями державы, организующим началом которой он должен был выступать и сдержать расползание которой не мог и терял, вместе с каждым отторгнутым внешними врагами и революционерами участочком, толику собственного распятого на ее пространствах тела.

«Иудея — в Африке, мы — на Севере. Для чего взвалили на себя ярмо новозаветных мук? Подсуропили нам Иов, Христос и казненные апостолы узнические колодки! Против выработанного трафарета не пойдешь», — печалился Николай Александрович.

«Что такое вы говорите! — всплескивал руками обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев. — Магомет и Будда не перечат смерти, а Христос одаривает жизнью вечной. Нет веры лучше христианской!»

«Доведись оказаться в геенне, измаешься этой вечностью… Славные, непритязательные были божества: Велес и Перун. О снеге пеклись, о весеннем паводке, урожае. Хлебопашество, благодаря им, процветало. И от хворей оберегали. И семью хранили. А с Христом о погоде не покалякаешь. Распятому не скажешь: ниспошли урожай сладкой брюквы. У греков — Зевс, Аполлон, Гефест, — нескрываемо завидовал Николай Александрович. — Одного, будь Он хоть в трех лицах, не дозовешься! Иов, как ни упрашивал, десятерых детишек лишился! Не ошибся ли князь Владимир, искупав киевлян в Днепре и Почайне?»

«Бог Иову вернул детей! И богатство возвратил, и крепкое здоровье. Испытал на прочность веру — и помиловал!».

«Кто отмерит мне — как Иову — 140 лет? Не успеть повторить жизнь заново.

«Вы — помазанник! — выходил из себя Победоносцев. — И приравнены родословно Небу! Царь один. И Господь един. В трех лицах. А синклит богов подтолкнет и царей назначать, как редиску и укроп на базаре. Пучками. Многобожие не в ваших интересах!».

«Ну-ну, я досуже, не всерьез, — мямлил царь. — По мне лучше христианства и быть не может: положись на Бога и смирись, самому решать ничего не надо. Только внешне католики все же как-то опрятнее православных. — И, делясь потаенным, изводившим, терзавшим, исторгал: — Пять детишек у меня. А не десять, как у Иова. Может, правильней, чтоб спасти семью, отвратиться от Христа? Перейти в буддизм? И магометанству я не противник!»