Мельхиор

Живем среди библейских реалий, не видя этого. К примеру, одного из волхвов, пришедших с дарами к младенцу Христу, звали Мельхиор. Запросто управляемся с едой мельхиоровыми вилками и ложками.

Искусство невозможного

Находясь в плену стереотипов, не можем (или не хотим) из этого плена вырваться. Стоило умному человеку произнести: «Дипломатия — это искусство возможного», и сентенция, укоренившись, пошла гулять по сборникам афоризмов, перепархивать из уст в уста. Но, если задумаемся, обнаружим: характеристика применима к любой профессии и сфере деятельности. Разве футбол — не искусство возможного? А журналистика? А космонавтика? А хищение государственных средств?

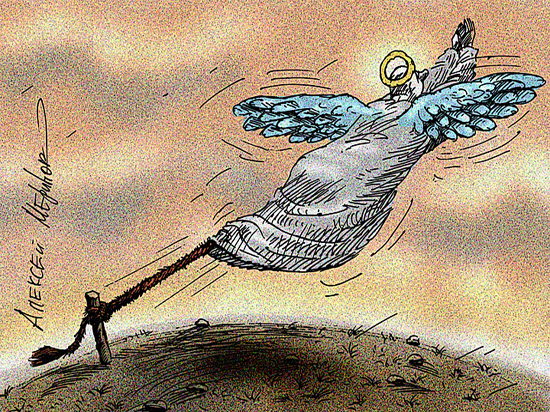

Лучше бы мудрец изрек что-нибудь об искусстве невозможного: интересно ведь — узнать о превышении отпущенных тебе дарований, о перепрыгивании отмеренных планок и норм, о преодолении широко разлитой банальности… Но столь смело наша фантазия не искрится.

Мировая всепохожесть

Целостный узор литературы… Кот Бегемот и Кот Жаколи из «Сердцедера» Бориса Виана… Голова профессора Доуэля — не была ли отрезана трамваем? То есть: не была ли головой несчастного председателя МАССОЛИТА Берлиоза? Происходит заполнение клеточек периодической системы, но не Менделеева, а какой-то другой, еще не составленной, не открытой таблицы, географической карты мировой всепохожести, ее рельефа.

Читая написанные разными авторами в разное время разные книги, наталкиваешься на поразительные и, разумеется, неумышленные повторы. Словно на разные голоса излагает свое понимание бытия некий Общий Автор. Он силится вспомнить и сложить в единое целое нечто неясное, но, безусловно, сущее — картину, которая была издавна ведома, а потом забылась, распалась на отдельные части. Разбилась вдребезги? Рассыпалось на черепки? Это панно и пытаются сложить в единое целое объединенные таланты. Повторы — неизбежное следствие усилий, прилагаемых для более точного и объемного припоминания и воспроизведения. Так бывает, когда что-то не приходит на ум сразу: брезжит, маячит, но ни главное, ни приблизительное очертание — не удается ухватить. Еще миг — и то, что хотел вызвать к жизни из кладовой знания, ускользнуло… или явилось целехоньким.

«И даль свободного романа через магический кристалл еще неясно различал»… Весьма точно передал это — предтворческое-предпровидческое? — состояние Пушкин! Поначалу замысел является лишь в общих чертах. И лишь постепенно проясняется, обретает форму и грани, делается четким.

Не потому ли столь настойчивы судороги повторов?

Мысли повторяются, сюжеты повторяются и варьируются, впору задуматься — не о том, что человечество буксует, и идеи его бытия исчерпаны, а о том, что высшая сила настойчиво нашептывает, подсказывает одно и то же, настаивает: урок должен быть выучен, усвоен, затвержен. Исполнен. (Неповторимость, оригинальность лишь дополняет тенденцию и всегда найдет место рядом с традиционным, примелькавшимся материалом: «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Путешествия Гулливера» Свифта, «Моби Дик», «Дон Кихот» — список переворачивающих сознание шедевров пространен.)

Что такое время?

Самое беспокойное, жгучее, не дающее покоя повторение касается непознанной, то ли тягучей, то ли сужающейся, то ли вещественно осязаемой, то ли вовсе отсутствующей — материи времен. Уэллс изобрел машину времени, Пруст всю жизнь пребывал в алхимических «поисках утраченного времени», Шварц написал «Сказку о потерянном времени». Бравый солдат Швейк говорит Водичке: погуляем вволю… после войны. А советский писатель подхватывает: «В шесть часов вечера после войны».

Время — что за субстанция? Оно — то, чем его наполняют? Или само наполняет жизнь до краев? Оно окрашивается в тот цвет, который ему сообщишь? И может стать кровавым, а может — безоблачным, может нахмуриться, съежиться, сморщиться, как шагреневая кожа (Бальзак приписал ему такую возможность), а может расшириться до вселенских объемов…

О чем пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»? Не только и не столько о скаредной старухе и безвольном старике, а о том, что в конце жизни (и в конце времени) каждый, какие бы фантастические перспективы перед ним ни открывались, приходит к разбитому корыту.

Я не удержался от соблазна поразмышлять (в романе «Закройщик времени») о том, как — на манер теплых и холодных океанских течений — перемежаются и перемешиваются временные потоки, в один и тот же миг становясь многослойными, будто пирог; многоуровневыми, будто небоскребы; многожильными, будто кабель, внутри которого соседствует множество проводов… Вот к какому выводу я пришел: существуем, питаясь энергией прошлого, утилизируем и перерабатываем ее — зачастую наспех и неосмысленно, поэтому в современности столь часто встречаются непрожеванные куски истории, заимствованные из минувшего.

И опять! Повторяются ситуации, обстоятельства, персонажи, человечество будто ходит по кругу, натыкаясь на одни и те же препоны, грабли, кочки, набивая шишки на тех же участках дорог (и своей головы), что наши предки: еще не зажили прежние ссадины, а мы дополняем их свежими… У человечества завязаны глаза? Или оно должно пройти, совершить это кружение — прежде чем выйдет на ответвляющуюся от кольцевой стадии развития прямую дорогу: общеизвестная «спираль» (то бишь развитие общества по спирали), и ее витки тоже ведь округлы! Такими ответвлениями от земного кружения и вращения земного шара вокруг своей оси видятся мне полеты в космос, на орбиту (или на Луну). Иначе не вырваться из порочного круга! Но и в образе улета от затверженности (как улетал живущий на крыше Карлсон) вновь сталкиваемся с азбукой жюльверновского и рейбредбериевского повторения…

Может, нужен парадоксальный коктейль, микс общеизвестного, чтобы постичь всеобщий замысел? Попробуем смешать:

«Печально я гляжу на наше поколенье: Его грядущее иль пусто, иль темно…» (Лермонтов)

«…А мать грозит ему в окно.»

(Пушкин)

Безбрежность сумасшествия

Ограниченность мечтательных возможностей объясняется скудостью наших биологических данных? Примитивное деление на мужчин и женщин, примитивное поглощение горючего и выхлопы — как результат обжираловки… Но у бессмертных душ нет половых различий, у мозга, продуцирующего открытия, нет пределов возможного…

Правда и увы: выход за нормы называется сумасшествием. «Записки сумасшедшего» Гоголя — как раз из этой области. Они — реализм или небывальщина? Не от своего лица ведет рассказ литератор, а от имени безымянного психа. Но может ли сумасшедший, находящийся в клинике, вести дневник? Могут ли его записи попасть из палаты — наружу? К читателю? Такая вероятность — очень смелая фантазия. Допуск заведомо неисполнимого. Повредившемуся умом негде хранить исповедальную тетрадь (в какой такой тумбочке? если она и есть, емкость досматривают санитары), острое перо они тем более изымут. Как же автору произведения исхитриться и объяснить несовпадение с реальностью? Но бывает ли неправдивость литературного приема у великих, у классиков?

Лучше — ничего не объяснять. Иначе запутаешься в мотивациях. Примите ситуацию как есть. Поверьте на слово. Такую разрешенность (и небрежность) может позволить себе автор фантасмагорических «Вия», «Носа», но никак не сугубый фиксатор-резонер второстепенного дарования.

Пример упомянутого ответвления от посконной затверженной реальности и сюжет «Мертвых душ» — это сага о веселом сошествии в адскую преисподнюю: Чичиков — натуральный, а не виртуальный сатана, и занимается естественным и привычным для нечистого делом: скупкой душ — не столь важно, что мертвых (мы-то знаем, душа бессмертна), при этом совращает, вовлекает в нечистые делишки недалеких окружающих, чем окончательно губит их — уже давно ступивших на путь осатанения. В самом деле, кто они такие, эти Коробочки, Ноздревы, Маниловы — если ни подручные исчадия, если не воландовская свита, вечно шествующая по жизни и не оставляющая места никому из не уродливых, не отвратительных, не мерзких?

* * *

Так что же такое время?

Мешок, в котором все помещается?

Компот, в котором много чего намешано?

Ребристая материя, меняющая свойства, — в зависимости от того, в какой точке Вселенной находится?

Так или иначе, вне зависимости от того, что мы думаем о времени (или вообще не задумываемся о нем), время — это мы сами.