Игорь Волгин:

— Я увидел его впервые еще будучи школьником, в 1959 году, на вечере в Литературном музее. Толпа, которую не мог вместить зал, потребовала открыть окна. Голос Евтушенко летел над Якиманкой. Нельзя было сомневаться, что это голос эпохи. Потрясение, которое я испытал тогда, осталось на всю жизнь.

Ни одному из русских поэтов не удавалось столь естественно аккумулировать в себе всю силу гражданских страстей и всю мощь общественных упований. Е.Евтушенко извлекал из воздуха то, чем было беременно время, — и воплощал это в точные поэтические формулы. Его слава была следствием не только лишь одной словесной магии, но и могучего резонансного эффекта.

Для моего поколения он был символом того, ради чего стоило жить. Он открыл не только новые возможности искусства (знаменитая евтушенковская рифма!), но и приблизил это искусство к надеждам и чаяниям обыкновенного человека.

При всем приписываемом ему эгоцентризме он был по-настоящему добр и открыт для других. Он помог очень многим, он входил в их обстоятельства, он успевал всех читать. Даже люди, не очень к нему расположенные, искали его одобрения и кичились знакомством с ним — хотя бы и шапочным.

Я имел честь общаться с Евгением Евтушенко более полувека — особенно близко в последние годы. Он незаслуженно высоко ценил мои поэтические усилия — и заявлял об этом публично. Совсем недавно, в декабре, на конгрессе Фонда Достоевского, мы просидели всю ночь — за разговорами и стихами. Он изумлял своим нежеланием подчиняться ни возрасту, ни болезням, изумлял своей поистине неукротимой энергией.

Иногда казалось, что он бессмертен.

Жить и жить бы на свете,

Но, наверно, нельзя…

Евгений Евтушенко неотторжим не только от русской поэзии, но от русской истории, русской трагедии, русской судьбы.

В день его 80-летия я послал ему стихи:

Вступая в девятый десяток,

восторгов дитя и клевет,

ты весь — от макушки до пяток —

безумного века поэт.

Пребудь же в таланте и силе,

да славится имя твое!

Поэт! ты не больше России.

Но, впрочем, не меньше ее.

В случае Евтушенко это действительно так.

***

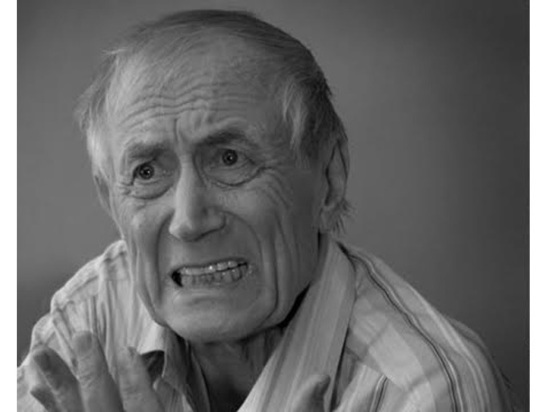

Александр Проханов:

— Смерть Евтушенко была очень горьким для меня известием. Я не ожидал, что испытаю такой прилив боли и сострадания. Это сострадание было не только к нему, но и ко мне самому, потому что ушел еще один человек, который смотрел на те же явления, что и я. Часто спорили и резко не совпадали друг с другом, но наши несовпадения были явлены одним и тем же временем.

Он прожил блистательную жизнь. Был восхитительный поэт, который все время находился на гребне сверкающих, сиюминутных мгновений. Убеждал политику, пространство, бежал в схватке. Был трибун с сияющими адреналином глазами и острым воинствующим носом. Одевался так экстравагантно, что пугал своими одеждами соперников.

В период перестройки, когда рушился Советский Союз и Союз писателей, казалось, он торжествовал. Победили писатели его направления, они завоевали Дом Ростовых на Поварской. Были в фаворе, где патриоты, к которым я себя причислял, оказались разгромлены.

Однажды, когда мы собрались со своими уже разгромленными силами во дворе Дома Ростовых, сожгли там чучело Евтушенко. Перед этим мы его лепили из папье-маше. Он горел и осыпался на снег.

Потом он как-то исчез, потому что исчезли все мы. Культура перестала быть важной, она переместилась на обочину жизни. Властям она была не нужна. Тогда Евтушенко уехал за границу.

Однажды мы с ним случайно встретились на книжной ярмарке во Франкфурте. Я там представлял свой роман «Господин Гексоген». Вдруг вижу: мимо витрин движется невероятно яркое существо, похожее в оранжевом одеянии на буддийского бога. Я узнал Евтушенко. Когда мы встретились в этот же день в аэропорту, стоя в очереди в самолет на Москву и увидев друг друга, кинулись в объятия и обнялись. Это была непроизвольная реакция на земляков, которые встречаются на чужбине. Когда мы обняли друг друга, посмотрели и изумились, узнав, кого же мы обнимаем.

Сели в самолет, я в один ряд, он — в другой. Евтушенко подошел ко мне и говорит: «Иди-ка сюда, посидим, попьем вина». Мы пили вино, вспоминая те добрые времена. Я вдруг подумал, что ни у него ко мне, ни у меня к нему нет антипатии или вражды, только печаль. Мы напоминали солдат двух разгромленных армий. Не было стороны, за которую я сражался, и не было той стороны, о которой он мечтал. Мы с ним были два ветерана, которые пьют вместе и вспоминают о минувших сражениях.

Он вдруг мне сказал: «Подожди, ведь ты же сжег мое чучело!» А я нашелся: «Ну посмотри, Жень, на тебе же нет ни одного ожога. Какое чучело? Какой ожог?..» Мы продолжили пить вино.

Вот теперь я уже никогда не увижу его острого, сверкающего носа и не услышу его запальчивого чтения восхитительных рифм. Может, когда-нибудь в каком-нибудь другом царстве мы с ним встретимся, и снова поднимем рюмки, и по-братски обнимемся.

***

Многие стихи Евтушенко попадали в самую жилу, особенно «Давайте, мальчики!». Он читал их волнительно три месяца назад на конгрессе Фонда Достоевского в Москве.

Я был жесток. Я резко обличал,

О собственных ошибках не печалясь.

Казалось мне — людей я обучал,

Как надо жить, и люди обучались.

Но — стал прощать… Тревожная примета!

И мне уже на выступленье где-то

Сказала чудненький очкарик-лаборантка,

Что я смотрю на вещи либерально.

Приходят мальчики, надменные и властные.

Они сжимают кулачки влажные

И, задыхаясь от смертельной сладости,

Отважно обличают мои слабости.

Давайте, мальчики! Давайте! Будьте стойкими!

Я просто старше вас в познании своем.

Переставая быть к другим жестокими,

Мы молодыми быть перестаем.

Я понимаю, что умнее — со стыдливостью.

Вы неразумнее, но это не беда,

Ведь даже и в своей несправедливости

Вы тоже справедливы иногда.

Давайте, мальчики! Но знайте — старше станете,

И, зарекаясь ошибаться впредь,

От собственной жестокости устанете

И потихоньку будете добреть.

Другие мальчики, надменные и властные,

Придут, сжимая кулачонки влажные,

И, задыхаясь от смертельной сладости,

Обрушатся они на ваши слабости.

Вы будете — предсказываю — мучиться,

Порою даже огрызаться зло,

Но все-таки в себе найдете мужество,

Чтобы сказать, как вам ни тяжело:

«Давайте, мальчики!»

Читайте материалы "Передайте Евтушенко: его поэма напечатана быть не может"