— За всю жизнь у вас были десятки мюзиклов, какие-то снимали через две недели, какие-то продержались месяц...

— Ага, а какие-то шли по 30 лет... Как «Призрак оперы».

— Это точно. Но вопрос в чутье, в интуиции — как-то можно просчитать успех?

— Никогда нельзя угадать. Моя мама, когда еще была жива, приходила на шоу, смотрела, потом дома мне говорит: «Слушай, да я сразу могла бы тебе отсоветовать ставить этот спектакль». Это, наверное, то, для чего нужны матери.

— Разве нынешние режиссеры Бродвея не просчитывают ситуацию?

— Увы. Вот это то, что произошло с Бродвеем: слишком много теперь внимания уделяется этому самому просчитыванию успеха. Ибо шоу стали очень дорогими. Впрочем, даже в этом общем потоке есть исключения, то есть настоящие артисты и режиссеры, делающие именно то, что они хотят, без оглядки на кассу. Я очень давно начал свою карьеру — с 1954 года. И для меня желание делать то, что я считаю нужным, — вошло в привычку. Пусть я не могу поставить всего желаемого, но мою карьеру никто уже у меня забрать не сможет.

— Правильно ли я понимаю, что раньше на Бродвее было больше творчества и меньше коммерции?

— Конечно! Люди, которые имеют большие деньги, думают только о том, как эти деньги вернуть. А еще они почему-то уверены, что разбираются в мюзиклах, хотя на самом деле и понятия об этом не имеют. Когда у меня ломается машина, я даже капот не поднимаю и не пытаюсь ее чинить. Сразу доверяю дело мастерам, вызываю эвакуатор. А те, кто инвестирует деньги в спектакли, не имеют подобной скромности, деньги делают их самонадеянными, они диктуют свои условия. Но, повторяю, есть исключения. В тот момент, когда я стал пессимистом в отношении Бродвея, вдруг некая группа людей ставит мюзикл «Гамильтон». И тогда ко мне вернулась надежда: вот, можно же поставить спектакль, который станет сюрпризом, полной неожиданностью для всех!

— Не исчерпаны ли сюжеты? Какое вообще будущее у мюзикла?

— И в мое время всем казалось, что у нас заканчиваются сюжеты. Может быть, мой вклад в театр как раз в том, что я решил брать такие темы, которые раньше совершенно не подходили для мюзиклов. Мюзиклы были довольно легкомысленными, пусть с красивой музыкой, но сюжет их не вызывал никакого отклика, был не так важен. Теперь же, в том числе и с моей подачи, сюжеты шокируют и удивляют, говорят с людьми об очень серьезных вещах. К тому же мюзиклы стали походить на оперы. Граница между ними все более размывается. Оперные импресарио, конечно, будут бороться за обособленность оперы как отдельного жанра, но изменить тренд не в их силах. И будущее мюзикла в том, что он втянет в свою орбиту все новые жанры, сюжеты, проявления...

— Как вы относитесь к последующей экранизации известных мюзиклов?

— Обычно они мне не очень нравятся. Хотя есть мюзиклы, которые более кино, чем сцена. Например, те же «Поющие под дождем». Но тут вот какая вещь: у людей, которые создали этот фильм, было больше опыта в театре, нежели в кино, вот и получился такой эффект. Взять хотя бы Джина Келли (он был моим дорогим другом), который начинал именно на Бродвее, а потом уехал в Голливуд. Такие люди — имеющие голос, знающие, как двигаться, — привносили совершенно другие методы в кино.

— К вопросу о методах. Вы поменяли взгляд на искусство, когда приехали в СССР и увидели спектакль Любимова на Таганке «10 дней, которые потрясли мир»...

— Любимов прекрасен был тем, что нарушал правила. Я пошел в театр со своей женой, двери в зал были закрыты. Все зрители столпились в фойе. Неожиданно вышли матросы и стали петь песни для нас. У меня открылся рот от удивления. Потом все сели на свои места, начался сценический рассказ, подкупающий своей тонкой абстракцией. Все время разрушали эффект четвертой стены, активно взаимодействуя с залом. Без закрытия занавеса, которого и не было, ослепляли зрителей прожекторами и в этот момент меняли декорации... Тогда я подумал, что Любимов и его театр — это откровение. Он работал такими методами, с которыми я никогда не сталкивался в США.

— А вы в этот момент ставили на бродвейской сцене «Кабаре»...

— Да, и после Любимова понял, что мне все резко не нравится. Любимов перевернул мой мир. Вернувшись в Америку, я сказал — мы начинаем все сначала. В результате поставил шоу, ставшее очень успешным. Я не пытался украсть какие-то идеи Любимова, просто был вдохновлен им ставить свое. С тех пор, кстати, я никогда не оглядывался на других — как они делают. Делал так, как думал, — от сердца.

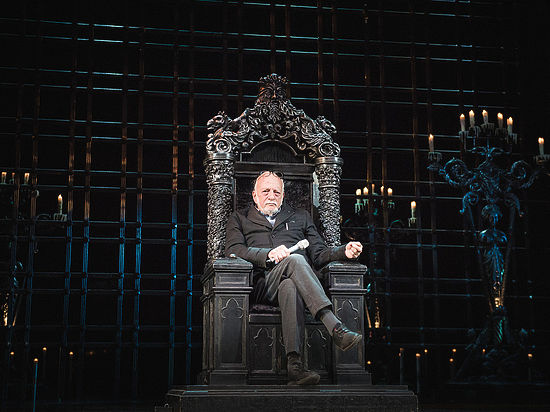

— Кстати, как изменился главный месседж вашего «Призрака Оперы» с того момента, как он был поставлен? Ведь люди, поколения меняются...

— Основной смысл не поменялся. Это история о том, что иногда мы встречаем человека с каким-то физическим несовершенством, и отступаем в сторону, опустив глаза. И это естественная человеческая реакция, но почти сразу мы начинаем ненавидеть себя за это. В начале спектакля юная Кристин видит лицо Призрака и вскрикивает от ужаса. А к концу шоу она целует его. Моя задача была поставить мюзикл именно так, чтобы в финале зритель больше сопереживал Призраку и хотел, чтобы Кристин осталась с ним, а не ушла с молодым красавцем Раулем де Шаньи. И у нас это получилось. Кстати, мне очень понравилась реакция российских зрителей, когда я посмотрел спектакль «Призрак Оперы» на русском языке. У вас очень умная публика и реагирует в нужных местах. И, конечно, это во многом происходит, благодаря великолепным русским артистам.

— Вы впервые видели московского «Призрака оперы» на русском. У нас вообще сейчас своеобразный бум, есть желание ставить не только на родном языке, но и на родные сюжеты. Как думаете, получится у нас родить мюзикл как жанр на русской почве?

— Конечно!

— Но это американский жанр... американская культура.

— Да не настолько он уже американский, как это было раньше, не надо на этом зацикливаться. У вас прекрасный язык, правильный, музыкальный. И темы у вас сильные. Почему бы, например, не сделать мюзикл из «Ревизора»? Но есть вопрос, на который вы должны ответить, а не я.

— А именно?

— Вопрос про свободу. Мюзикл как жанр на самом деле очень политичный. Он говорит на острые, актуальные темы. Если вы хотите делать не декоративный, а сильный театр, он так или иначе должен отвечать на сложные политические вопросы. Американцы в этом смысле очень самокритичны. И мюзиклы — это хороший способ сказать, что ты на самом деле думаешь. Это надо иметь в виду, если у вас рождается собственный жанр.

— То есть без внутренней свободы не будет мюзикла?

— Я уверен, что у вас все получится. Ведь даже при жесткой цензуре Любимов умудрялся ставить свои спектакли. Так что в добрый путь.