Евгений Шатько

Сперва я услышал рассказы Евгения Шатько по радио — в воскресной развлекательной передаче «С добрым утром!». Рассказы понравились. Я запомнил имя автора. Потом прочитал его в газете. И опять не разочаровался. Немного наберется таких рассказов, которые хочется перечитывать. Тем более в молодости — когда устремлен вперед и жаждешь нового.

И уж потом мы познакомились — в «Клубе «12 стульев» «Литературной газеты»: и Евгений, и «Клуб» были на пике популярности. Удивительное место: «Клуб ДС» — тут собирались, сюда захаживали лучшие сатирики Советского Союза.

В «старом» здании «Литгазеты» на шестом этаже был актовый зал, там проходили собрания, «летучки», новогодние вечера. Стояли ряды кресел и длинный стол — за ним председательствовали члены редколлегии, которые вели «летучки». За этим столом в полутемном зале (окон тут не было) я однажды увидел Женю, он, потирая залысины, вписывал кривые, загибающиеся строчки, не помещавшиеся в свежесверстанную газетную полосу. Оказалось, цензура попросила кое-что исправить в рассказе, и Женю срочно вызвали в редакцию. Я подошел к нему, он улыбнулся.

На совещании молодых писателей в Софрине я (совершенно случайно) оказался в семинаре, которым руководили Николай Павлович Воронов, автор замечательного романа «Юность в Железнодольске», и Женя. Мы уже были с ним на «ты». Я этим гордился. Николай Павлович говорил: «У меня могущественные враги». Это запомнилось. А Женя ничего запоминающегося не говорил, только улыбался. Он всегда улыбался. И потирал залысины. Остатки шевелюры были из-за этого взлохмачены.

Потом мы встретились в Валентиновке. Там были теннисные корты. Женя шел навстречу в белой майке, с сумкой, из которой торчала ракетка.

Он поехал выступать с бригадой писателей в Ростов, там случился приступ аппендицита, прооперировали неудачно.

Мне позвонила вдова Жени и попросила пригласить в передачу, которую я вел на радио, сына Жени Антона. Конечно, я его позвал. Он пришел с гитарой, спел несколько песен.

Через несколько лет я узнал: Антон кончил жизнь самоубийством. Может, если бы Жены был жив, этого бы не произошло?

Разбирая завалы книг, я наткнулся на сборничек Евгения Шатько «Сын рисует кошку». Без автографа: то ли я сам купил книжицу, то ли Женя подарил, не подписав, собираясь сделать это позже. Я открыл книгу, перечитал, засмеялся, как в молодости. И вновь убедился: Женя — очень хороший писатель. Не громкий, не эпатажный. Просто — хороший. Тонкий, умный, печальный. Настоящий писатель не может шутить без толики грусти, этим отличается от записных зубоскалов.

Хорошо было бы набрать телефонный номер и сказать:

— Женя, твои рассказы не устарели, они все те же.

Или другой номер и сказать:

— Твой отец — превосходный прозаик.

К чему я об этом? Боюсь, некому будет вспомнить Женю Шатько.

Федор Чапчахов

Партбюро назначили на конец рабочего дня. А днем мы с Федором Аркадьевичем, приглашенные Русланом Киреевым (по случаю опубликованной рецензии на его роман), засиделись в ресторане «София» на Маяковке. Руслан наливал щедро, мы заболтались. В кабинет к секретарю парторганизации «Литгазеты» Олегу Николаевичу Прудкову мы вбежали с опозданием. Но заседание еще не началось. У Прудкова находилась Зоя Богуславская. Ее авторитет был велик, партийные дела могли подождать. Когда мы с Ф.А. ввалились, удивлению Прудкова и Зои Борисовны не было предела. Такими нас в редакции (и за ее пределами) еще не видели. (А бывало всякое.) Зоя Борисовна спешно попрощалась, Олег Николаевич созвал партийных коллег и дал слово Федору Аркадьевичу. Партбюро, я забыл упомянуть, было посвящено моему приему в ряды КПСС. Федор Аркадьевич, стараясь охарактеризовать меня с лучшей стороны, сказал: «Андрюша — вот такой парень! (Воздетый большой палец выразил чувства, которые невозможно было передать словами.) Ему говоришь: сделай — ничего не делает!» (Вместо слова «ничего» было употреблено другое, покрепче.) Все переглянулись. Прудков озабоченно посмотрел на Федора Аркадьевича, на меня и объявил: обсуждение переносится. Когда мы остались втроем, он спросил: «В чем дело?» Федор Аркадьевич ответил: «Принимали румынскую делегацию». Пикантность заключалась в том, что Олег Николаевич (в дополнение к партийной нагрузке) руководил международным отделом, никакая встреча с иностранцами без его ведома состояться не могла, все контакты получали санкцию в соответствующих инстанциях.

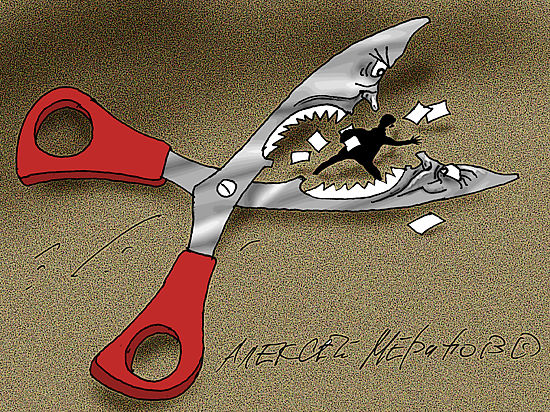

Приведенный эпизод в полной наглядности воссоздает жизненную абракадабру тех времен. Абсурдную и смешную, но с прокрустовым подтекстом в глубине. Впрочем, лихость, свобода, сплоченность и взаимопорука, наличествовавшие в одной из самых замечательных (если не самой замечательной) газет тогдашней поры, были уникальны. Отделом писем заведовал отмаявший срок в сталинских лагерях Залман Румер (ах, как залихватски он матерился!), отделом литературы — легендарный военный летчик и писатель Соломон Смоляницкий — его искусствоведческие экзерсисы поражали фантастической эрудицией, другой летчик военной поры — парадоксальный публицист Анатолий Рубинов был знаменит своими не только социальными экспериментами (это он придумал службу знакомств), а и первоапрельскими розыгрышами, криминальный расследователь и знаток истории Аркадий Ваксберг шокировал отважнейшими разоблачениями партийных бонз… Чем выделялся в этой обойме тихий, неуверенный в себе провинциал Федор Чапчахов, которому доверили возглавить самый неблагодарный, «профильный» литературно-критический раздел еженедельника? К моменту обрисованных мною румынско-софийских передряг я трудился бок о бок с Федором Аркадьевичем (и под его началом) уже около десяти лет. Что это был за человек?

Никогда никто не слышал от него грубого или злого слова, никогда он не строил из себя босса — ответственного и нахмуренного, не повышал голос, да что там — он и задания подчиненным раздавал, почти извиняясь за то, что принуждает их к действию. Строго говоря, был не руководитель, а любящий товарищ — всем, кто служил под его крылом. Не был создан для чиновничьих игр, цепенящей казенщины, интриг, расшаркиваний и демонстрации усердия, родился для обломовского полеживания с книгой и философствования на диване, а не для практического воплощения пустопорожних государственных идей. Его вдова Галина Григорьевна рассказывала, что, умирая, он просил у нее прощения: ведь доставлял своим уходом хлопоты… Сколько помню его (а вспоминаю его постоянно и с неизменной признательностью и уважением) — он искал возможность отлынить от бесконечных поручений, прикатывающихся «сверху», из секретариатов Союзов писателей с улицы Воровского и Комсомольского проспекта. Если маневр венчался успехом, с облегчением, отдуваясь, ликовал: «Уф, удалось скачать!» Но гораздо чаще манкировать не удавалось. И тогда с тяжелым вздохом он брался за перо. Приносил коротенькие рукописи и смущенно просил: «Почитайте…» Почему советовался со мной? Да потому что первейшая его сподвижница, его заместительница (это в отделе-то русской литературы) блистала перлами типа «старый ветеран» (и Ф.А. терпеливо ей объяснял: такое словосочетание невозможно), а вторая заместительница вцепилась в волосы своей конкурентке из-за того, что та обскакала ее и отправлялась на симпозиум в Польша. (Случалось в коридорах элитарной «ЛГ» и такое.)

В кабинете Ф.А. не захлопывалась шахматная доска, на «клетчатую» интеллектуальную игру он времени не жалел. Книжку выпустил одну — «Время и слово», а мог (пользуясь служебным положением) шлепать том за томом, мастрачить «кирпич» за «кирпичом» (кто бы ему отказал — все мечтали ему угодить, чтоб напечататься или быть прославленными в самой читаемой газете), но он, если удавалось, предпочитал отмалчиваться, писал по склонности души — о тех, о ком писать не заставляли, — Владимире Богомолове, Валентине Катаеве, Анатолии Алексине, Валентине Распутине… И шутливо, с тоской в голосе повторял: «Пошлю все подальше, уеду в глушь, стану бакенщиком».

Но приходилось расставлять «бакены» другого свойства: удерживать словесность в официальных рамках, осуществлять искоренение непокорных «непатриотов» — извечная российская идеологическая страда! Ну не парадокс ли: тот, кто не создан был повелевать, — был вынужден выступать в роли ортодокса и ретранслировать окрики и команды самого отвратительного пошиба! Мягкость характера не позволяла Федору Аркадьевичу противиться. Сколько раз мне доводилось слышать от него слово «поношение». «Поношение литературы». «Поношение совести». «Поношение здравого смысла». Не раз я становился свидетелем, как Ф.А., получив указания руководства, делался белее бумаги. Он делился со мной тем, что приходилось выслушивать: «Что за букет вы запланировали? Дымшиц, Гринберг, Коган… Православных давайте!» Из ЦК КПСС Федор Аркадьевич однажды приехал потрясенный: «Андрюша, знаете, как они со мной разговаривали? Сплошной мат! Как извозчики…»

Сам перемежал речь великими цитатами. Говорил дамочке, начавшей ради ускоренного вступления в Союз писателей слишком уж лизозадствовать и прислуживать «могучей кучке» — группировке «почвенников» (так и не помогшей своей прославительнице получить заветные корочки): «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Корил возомнившего о себе (и получившего-таки) на страницах «ЛГ» панегирик советского классика: «Ну что, теперь твоя душенька довольна?»

О наивности Ф.А. может свидетельствовать и вот какой факт: вступая в Союз писателей, он попросил рекомендации у Андрея Вознесенского и Вадима Кожинова. Можно ли устоять на двух разъезжающихся льдинах? Конечно, «левые» проголосовали против Кожинова, «правые» — против Вознесенского.

Через много лет после веселой «литгазетовской» эры я навестил Федора Аркадьевича. Он ослеп, не мог читать, что было для него трагедией. Но, когда потекли воспоминания, глаза его вспыхнули живым, зрячим светом.

Знакомство с Аркановым

Я познакомился с Аркановым приземленно, бытово. Пришел в «Клуб «ДС», и меня представили заглянувшему туда Аркадию Михайловичу. На этом бы все, возможно, и закончилось, но кто-то обмолвился: в обувном магазине неподалеку в продажу выкинули английские ботинки.

Мы с Аркановым отправились вдвоем — больше никто заманчивой возможностью прибарахлиться не соблазнился. Магазин был напротив кинотеатра «Факел». По дороге говорили.

Купили ботинки — изящные, стильные, прочные. (Потом, случалось, выступали вместе в тех одинаковых туфлях, стояли рядом на сцене.)

Вернулись в редакцию, и Арканов подарил мне свою только что вышедшую книгу. Он был — мэтр, и он меня признал за своего. Путешествие за ботинками нас сблизило.