Генеральская и маршальская война известна: die erste Kolonne Marieschirt... die zweite Kolonne Marieschirt... die dritte Kolonne Marieschirt...

Лейтенантская война тоже, слава Богу, написана: Бакланов, Быков, Богомолов...

Солдатскую не описать. Она хаотична. Случайности, беготня, никакой стратегии, никакой тактики, только гонят вперед, только судьба, удача, Божья воля.

В 1980-м мне рассказали про одного мужика — героя Войны. У него кроме других наград — ордена Славы трех степеней. Полный кавалер. И фамилию назвали.

Очень захотелось мне с ним познакомиться. А как найти — не знал.

Солдатская Слава выше, чем Герой Советского Союза. Славу давали только рядовым и только за личное мужество в бою.

Во Второй мировой участвовала 61 страна. И так случилось, что потери Советского Союза больше, чем всех остальных, вместе взятых. Почему так случилось — другой разговор. А сейчас надо сказать, что для очень-очень многих наших солдат первый бой становился последним.

Так вот, чтобы три Славы получить, надо быть не просто на фронте, а на самом передке. И бежать вперед, и убивать, и оставаться живым. И снова, и снова...

Звезду Героя за войну получили 12772 человека. А полных кавалеров Славы 2627.

Из этой статистики можно сделать вывод.

А еще кавалеры Славы были страшно изранены. И когда несколько лет назад случился съезд героев войны, то Героев Советского Союза там было много, а кавалеров Славы совсем мало.

Вот с одним из них и захотелось познакомиться. Узнал о нем так. В 1980-м журнал “Театр” готовил серию очерков о Великой Отечественной к 35-летию Победы. Я был безработный, жил случайными гонорарами, рад был любому заданию — лишь бы не воспевать дорогого Леонида Ильича. “Театр” из каких-то неизвестных соображений составил список бойцов, которые будут вспоминать минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Героев распределили. Мне достались очень хорошие: Анатолий Папанов (артист Театра сатиры), Николай Дупак (актер, директор Театра на Таганке), Борис Васильев (“А зори здесь тихие” и др.)...

Работа простая. Слушаешь, задаешь вопросы, потом пишешь текст от первого лица: “Я швырнул в немцев гранату, они упали...” Потом журнал печатает “статью Папанова”, а твоей фамилии в журнале нет, она есть в бухгалтерии: часть гонорара — тебе, часть — герою. Работа называется “литзапись”.

Анатолий Папанов воевал в штрафбате, после первой атаки из ста человек осталось едва ли полтора десятка... Про штрафбат редакция “Театра” вычеркнула, но главное осталось: “Я воевал в пехоте. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу”.

Борис Васильев был самый сложный случай. За актера писать сам бог велел, но писать за писателя... Он в тот момент трудился над очередным романом. Поговорить с корреспондентом был готов, а писать — увольте. Я просидел у него на кухне четыре часа, испытывая восторг и ужас. Васильев рассказывал, как он был десантником. Запомнились две вещи.

Первая — что немецких диверсантов в “Зорях” он писал с себя, ихних не видел. Сам был — такой же диверсант. И добить раненого было аксиомой. Это была норма, а не жестокость. Иначе раненый попадет в руки немцев, будут пытать, мучить, и если не выдержит, расскажет — погубит всех, погубит операцию. Добивали не ради себя — ради него и ради Родины.

Да, все логично. Но ведь это надо знать. А самому никогда бы и в голову не пришло, что немецкие гады в “Зорях” списаны с нас.

В советском журнале это пройти не могло, не стоило и пытаться. Но при любой цензуре можно высказать любую мысль. Главное — найти форму. Форма нашлась такая. В опубликованном тексте Борис Васильев рассказывает, как сочинял “А зори здесь тихие”: “Я писал о том, что знаю, — о десантниках”. Фраза совершенно безобидная. Но если вспомнить, что в “Зорях” никаких десантников нет... Васильев завизировал, редакция не заметила.

Второе, что запомнилось, но в публикацию, увы, не вошло, — первый боевой вылет десантника Васильева.

Не успел их самолет оторваться от полосы, один из опытных, который летел в тыл к немцам не в первый раз, развернул Васильева спиной к себе, развязал “сидор”, вытащил фляжку со спиртом и сунул молодому в руки: пей!

— Что вы?! Это же н.з.!

Но матерый молодого-принципиального утешил:

— Пей! Сейчас убьют — до земли не долетишь.

И то правда — парашютист удобная мишень.

Николай Дупак воевал в кавалерии. Рассказал про знаменитый рейд на Валуйки, про то, как Бог спас. А потом сказал, что мне надо познакомиться с военфельдшером Ефимом Ароновым, который провоевал всю войну с 22 июня да еще и с японцами и вытащил с поля боя более тысячи раненых.

В 1980-м Аронов оказался врачом “Скорой помощи”, немножко рассказал о своих подвигах и спросил:

— А Ефим Минкин вам не родственник?

— Не знаю такого.

— Странно. А ведь он кавалер Славы трех степеней, отчаянной храбрости человек.

Но я закрутился, одно, другое и — не случилось.

(Кроме всех этих знакомств с героями войны в том же 1980-м я познакомился с Татьяной Смагиной — своей женой.)

...Прошло 20 лет. И все эти годы я постоянно вспоминал, что есть такой Минкин — кавалер солдатской Славы. Жив ли? Одни говорили — умер. Другие — уехал в Израиль. Позвонил в израильский Союз ветеранов Великой Отечественной — такого нету. И вдруг, благодаря всезнающему человеку Федору Давыдовичу Свердлову, автору книг о войне и героях войны, нашел я своего Минкина. В Германии, в Кельне.

В декабре 2001г. прилетел в Кельн на два дня...

Перед вами фрагменты магнитофонных записей. Рваный, перескакивающий с одного на другое рассказ. Читать трудно (это не литература), но все же легче, чем прошагать под огнем пол-Европы.

Родился я 22 января 1922 года в городе Могилеве, в Белоруссии. Я старший сын, у меня еще два брата и сестра. Все три брата воевали. Я был в разведке. Средний брат — летчик-истребитель, младший брат — сначала был в пехоте, потом оказался в артиллерии, был четыре раза ранен, воевал на Волжско-Курской дуге. Мы погодки. Я с 22-го, средний с 23-го, младший с 24-го года. Мать занималась детьми. Отец и дед, и вся его семья работали на табачной фабрике. Меня всегда потрясало, как отец набивает папиросы. А потом, когда дед умер от туберкулеза, отец стал маляром. И это он передал своему младшему сыну. Мой младший брат всю жизнь был маляром. Он сейчас в Израиле. А средний брат умер рано, в 62 года, очень много пил. Очень много пил наш отец. Но я его за всю жизнь видел только дважды пьяным, он настолько мог держаться. Но пил каждый день. И оба брата мои тоже пили. Средний — запойно, его даже разжаловали за то, что он избил кого-то. Кто-то прошелся насчет его еврейства. Я тоже этого не терпел. Обычно меня никто не задевал, я очень прилично дрался. Я же тренировался у Харлампиева, создателя самбо, участвовал в первенстве Москвы. Меня в жизни только один раз так обозвали, это было в 1945-м на параде Победы. Мы тренировались в Сокольниках. Собрались отборные ребята со всех фронтов. Кто-то увидел меня и почему-то: “Эй, Абрам!”. Я подошел к нему и сбил его с ног. Он лежит, боится встать. Все на меня зашикали, и я пошел.

На груди были две “Славы”. Третью я получил уже после войны. Представили, конечно, в войну, но пока оформляли... Есть копии наградных листов. Там, конечно, в значительной степени вранье: слишком много убитых и все такое. Обычно так писали.

Кормил семью отец. Малярством. 10 лет мы прожили в Баку и вернулись в Могилев в 36-м году. И отец снова работал маляром. У меня были способности в математике, я выиграл математическую олимпиаду. Окончил среднюю школу отличником и без экзаменов поступил в Москве в гидромелиоративный институт (МГМИ). В 39-м году поступил, а через два года началась война.

Мы сами сначала пошли копать противотанковые рвы. Я азартный; помню, как я лопатой пытался попасть в немецкий самолет. Недокинул, хотя летел он буквально над головой.

Рвы под Ельней копали. Эта работа была страшной, тяжелой. Мозоли у нас были кровавые на руках. Сколько кубов земли надо выбросить... Потом нас вызвали обратно в институт и сделали курсантами Военного гидрометеорологического института. Ждем, когда нас отправят на фронт. 16 октября началась паника в Москве. Мы уже в военной форме. Тут меня нашел дядя мой, брат моего отца — батальонный комиссар Минкин. Такой подтянутый, получил какое-то легкое ранение и в Москве отлеживался (он на границе был, когда началась война). Подарил портупею и сказал, что снова отправляется на фронт. Я спросил: а как с нами? Он сказал, что нас тоже отправят, чтобы я не беспокоился. И вдруг нас надумали эвакуировать. Нам это страшно не понравилось. Мы боялись, что война скоро кончится. Были уверены, что победим.

Нас повезли в теплушках в Ленинабад. Мы наголодались уже. А тут плов продают за три рубля. Занимаемся шагистикой, кушаем абрикосы, урюк, гранаты. А я считал, что надо на фронт идти. Я написал заявление в Москву, чтобы меня отправили на фронт. Писал не только я. Немцы прорвались под Харьковом. Нас, наиболее недисциплинированных, отправили в авиационное техническое училище в Тамбов. Я сразу не прошел. У меня была сильная близорукость. Меня с другими не прошедшими комиссию отправили в маршевую роту на Урал, под Челябинск. Сделали меня минометчиком.

Потом отправили нас на фронт. Это было осенью 42-го. Немцы уже завязали бои под Сталинградом. И нас отправили под Сталинград. Все железнодорожные станции на левом берегу Волги были разбомблены немцами. Питаться нечем было. К Волге мы подъехали около Сталинграда, потом шли пешком. По дороге ночевали на льду. Вышли к Волге. Бой идет на правом берегу. Почти весь Сталинград был у немцев. Волга еще не замерзла. Мы переправились на катере на остров. Там был замерзший рукав — между островом и берегом. И вот по этому льду надо было переправиться на правый берег. Мы начали перебегать. Это мне запомнилось: нас встретили пулеметным огнем сверху.

Я всю войну прошел солдатом, умудрился не стать офицером. Хотя иногда я был главным группы из двух взводов, и младшие лейтенанты, их командиры, были у меня в подчинении. В общем, анекдот. Тут я первый раз попал под пулеметный огонь. Я побежал навстречу огню на другой берег. Все легли, а я почему-то решил, что под пулеметами нельзя лежать, надо побыстрее уйти под берег. Дикий огонь. Но ни одна пуля не зацепила меня. И я прибежал на ту сторону. Ко мне подходит какой-то старший лейтенант и спрашивает: “Ты комсомолец?” Я говорю: “Да”. — “Идем со мной”. Он меня забрал в штурмовую. Привел в землянку, и я стал штурмовым. Я должен был каждую ночь надевать тулуп, двигаться вдоль реки. Там стоял подбитый наш танк КВ. Я должен был залезать в этот танк. Дело в том, что скоро должны были начать подползать немцы. А я должен был ждать, когда они полезут. Мороз 20 градусов. Мертвый танк. Это сложно было. Я должен был их ждать и встретить огнем. Однажды слышу, как докладывают полковнику, командиру дивизии, что не могут взорвать стену дома, чтобы попасть в него, потому что дом был захвачен немцами. Послали туда ребят подорвать — их побило. Но в конце концов взорвали стену, получился пролом. Ворвался туда какой-то отряд, немцы уничтожили его. Командуют — собрать всех и захватить. Наш командир позвал 12 человек, это практически вся группа. Мы запихали куда можно гранаты, взяли автоматы и пошли. Траншея подходила почти к дому. Нам дали команду, и мы побежали. Я бежал вторым. Первого сразу встретил залп, и я вместе с ним, уже мертвым, в дыру в стене ввалился. Начали стрелять. Услышали крики немцев, за углом коридора слева. Пустили туда несколько гранат. Так как я левша, то кидал гранаты я. Мне давали гранаты с выдернутой чекой, для скорости. Я закидал эту комнату гранатами, и мы ворвались туда. Ничего не видно, это ж было ночью. Комната угловая, и мы слышим, что новые немцы бегут туда. И тут нас начали забрасывать гранатами. Осколки попали в меня, и оглох еще. Все погибли. Я остался один. Решил отходить и пополз в сторону траншеи. Там был какой-то офицер. “Ты куда?” — “Я ранен, и никого уже нет. Все убиты”. — “Немедленно обратно!” — “Ты что, с ума сошел, что ли?” У меня брызгала кровь.

Ранен в четыре места и оглох еще. Ноги болели. Осколок большой был. Я пополз и заблудился. Но потом увидел наших ребят, попросил врача. Меня — в землянку, перевязали. Сняли с меня валенки, дали мне какие-то ботинки с низким подъемом и без шнурка. Надел на голую ногу. Поместили в пещеру со всеми ранеными. У меня забинтованы были обе ноги, обе руки. И я там целый день пролежал. Думал, что умру, потому что солдат не переправляли. Это была смертельная опасность для переправлявших. Выбиралось для этого самое темное время ночи. Но переправляли только офицеров, солдат не переправляли. Вдруг какой-то санитар сказал: “Тут младший лейтенант лежит”. Они подбежали с санками, взяли меня и повезли. И благополучно переправили через протоку эту. Только подошли к острову, меня сбросили, нагрузили санки боеприпасами и обратно. А я остался лежать. После этого меня на санках довезли до какой-то землянки, но уже в лесу. У меня вытащили осколок, забинтовали как следует. Ноги были в снегу, я их отморозил.

Валенки у меня сняли для тех, кто будет воевать. Потом вывезли меня через Волгу на санках, она уже замерзла, там ждали верблюды, и на санках поехали дальше. Привезли в Уральск в госпиталь, где обнаружили, что началась гангрена. Быстро они тут все зачистили, в общем, все благополучно. Я находился в этом госпитале до мая. Я помню, что под Новый год нам дали компот. Я там познакомился с ребятами хорошими. Мы решили, что мы пойдем все в разведку. Мы все: Виктор Крет, я, Ваня и Вася. И нас отправили на Западный фронт в разведроту. В основном война шла пешком. Мы начали ходить на задания. Мне всегда страшно везло. Однажды мы вернулись с задания усталые. Все выяснили, наткнулись на немцев, постреляли, вернулись. Копны сена стояли. Окопы копать не хотелось, мы устали. Начали мы вынимать сено, чтобы сделать нору. Налетели самолеты и начали нас обрабатывать, пикируя. Тот, кто сделал нору в сене, залез туда, а остальные двое на него сверху. А я стою в плащ-палатке и смотрю, куда бросают бомбы. И когда увидел, что летит на нас, я наклонился над всеми, повалился, накрыл всех плащ-палаткой. А бомба упала туда, где начали копать окопы. Вся плащ-палатка была в дырах, но ни один осколок в меня не попал. А всех подо мной убило. Меня облило их кровью. Я никак не мог понять, как так получилось, я же был сверху. У Васи обе ноги как будто кто-то искромсал, а у другого из двух дыр била кровь. Они были еще живые. У одного вывалились все внутренности. Я пытался кишки втолкнуть туда, а они с соломой перемешались. А другой держит остатки ног. Ужасная была картина. Они все умерли через некоторое время.

Когда я возвращался после демобилизации в Москву, это уж после Японии, наш поезд остановился в Омске. И в это время ко мне подошли: “Здесь Минкин? Тебя ищут”. Ночью мать решила, что я приеду сейчас на этом поезде. Они с отцом вышли почему-то к этому эшелону. Нашли меня, вызвали, и все. И я сразу ушел с поезда и остался у них. Но как они узнали, что я буду в этом поезде? Мама сказала, что какой-то предсказатель ей сказал об этом.

Мы заняли населенный пункт, и попалась канистра со спиртным. И солдаты, как всегда, приложились. А тут команда: преследовать. Кого смогли, попытались втащить на танк. Мы сели на танк вдвоем. А остальные перепились и остались. А мы на этом танке поехали, даже дремать начали. Едем, светает уже. Вдруг остановился танк, и нам говорят: “Ребята, мы сейчас будем атаковать село. Вы сойдите и подождите нас”. Мы сошли, увидели хату, забежали вдвоем. Смотрим: накрыт стол, кто-то хотел кушать и все бросил, то есть были здесь немцы и убежали. Мы обрадовались, сели. Самоходка стала над селом и начала бить по деревне, а мы спокойно завтракаем. В это время я посмотрел в окно и увидел, что к дому бегут немцы. Мы кинулись из хаты, там была большая воронка из-под бомбы. У меня был автомат, у него — винтовка.

Он бросился в воронку, и ствол попал в рыхлую землю, и она забила ствол. У него разорвало винтовку, но его не ранило. А я дал очередь, у меня, как всегда, автомат отказал. Эти автоматы — 71 патрон — так плохо работали, нужно было очень тщательно набивать, чтобы не было перекосов. Пока его наладишь, тебя десять раз убьют. Я стал думать, что делать. Они постреливают сюда, а мы уже не можем стрелять. Вспомнил, что в передней избушке лежало несколько коробок патронов и ружья, по-видимому, они в панике бежали и все побросали. Короче говоря, я пополз. Подполз к крыльцу, как-то напружинился и влетел в дверь. И сразу же кинулся к винтовке. Начал стрелять в их сторону. Наша самоходка увидела эту драку, повернула пулемет и из пулемета начала бить по немцам. Те бросились бежать. Я кинулся за ними. В это время показалась наша машина, я их останавливаю и говорю: догоняйте немцев.

Случались дикие просчеты. Они у меня перед глазами на всю жизнь остались, потому я никогда не читаю мемуары наших полководцев. Это было в Венгрии. Какой-то из командующих решил обмануть немцев: без артподготовки, без налета авиации ударить неожиданно по немцам. Какая дикость: бросить на укрепления воздушно-десантную дивизию — экипированную, новенькую, отлично вооруженную, молодежь один к одному, все тренированные. Бросили на закопанные немецкие танки. И они прорвали. Они сумели прорваться и все захватить. Но когда наши танки поехали по этому полю, у нас волосы встали дыбом: лежали тысячи наших убитых десантников, облепивших танки, которые стояли закопанными. Это было просто уму непостижимо. После этого я не могу смотреть на командиров. Столько людей погубить ни за что. У вас подавляющее преимущество в самолетах, в танках. Дави, расстреливай, подготовь. Так они решили обмануть без артподготовки. Целую воздушно-десантную дивизию положили.

Я мог спокойно расстрелять немца, не испытывая сомнений. Так же, как я мог без сомнений расстрелять власовца. Потому что на моих глазах они расстреляли моего товарища. Мы знали, как они издевались...

Конечно, я никогда бы не сдался в плен. В любых ситуациях был готов, что они меня не пощадят. Знал, что мне не жить. Помню, однажды ночью мы дошли до села, мы знали, что там немцы. Но знали, что там есть дома, где нет немцев. Надо было выяснить, где и что. Мы утром хотели атаковать. Это тоже дурацкое ощущение, когда стучишь в окно: есть немцы или нет.

Успели повоевать и с японцами. Мы взяли Мукден и прошли тысячу километров в тылу у них. Прошли через пустыню. И там мы первый раз столкнулись с камикадзе. Там была железная одноколейная дорога. И мы на танках шли по шпалам. На нас кинулся вот этот камикадзе. Но он не попал в наш танк, а в рельсы впереди врезался. Путь разворотило. Пришлось объезжать на танках по пескам. Это очень сложно.

С японцами тяжелых боев не было. Мы были в тылу, за тысячу километров от фронта. Захватили все склады Квантунской армии, что и привело к капитуляции. Склады — 18 километров ограды, одежда, матрасы... Брали все что попало, вывозили, по дешевке продавали, на эти деньги покупали костюмы, часы... Купил два кожаных чемодана, которые дожили почти до отъезда из России в Германию, купил часы, ананасный компот, сухую колбасу — радости 1945 года.

* * *

Всю субботу проговорили, в воскресенье продолжили — вдруг Ефим Львович говорит:

— Извините, но мы с женой должны сейчас ехать в школьный театр. Наши внуки играют “Отелло” Шекспира, один — Яго, другой — Кассио.

Смешно. Еврейские мальчики играют англичанина в Германии на русском.

Возьмите меня, говорю, я театровед, я диплом в ГИТИСе защищал на тему “Шекспир на современной сцене”.

Едем в школьный театр. Везет нас его дочь, мать его внуков Светлана Минкина, и говорит:

— Я заняла вам места, увидите три стула, на бумажках написано “Смагин”, — и увидев, как у меня отваливается челюсть, пояснила: — Я Минкина, но мой муж — Смагин.

— Знаете, — говорю, — это довольно странно: я — Минкин, а моя жена — Смагина.

Первый раз в жизни она проехала на красный с криком “не может быть!”.

Потом выяснилось, что и Минкина со своим Смагиным познакомилась в 1980-м и что их ветвь Смагиных из Тамбовской области, а моя — из соседней Пензенской. Так что русские части наших семей скорее всего родственники. Ну а что все евреи родственники — это само собой.

Он боялся стать старшиной. Если старшине дадут Славу первой степени — автоматически станешь лейтенантом, а командовать он не хотел.

В коробке из-под монпансье лежат награды: “За оборону Сталинграда”, “За взятие Вены”, “За взятие Будапешта”, “За освобождение Праги”, “За победу над Японией”, орден Отечественной войны I степени...

— Почему не на пиджаке?

— Иконостас не ношу. Поверьте, трех орденов Славы вполне достаточно.

В шкафу пожелтевший лист:

Гвардии сержанту Минкину Ефиму Львовичу

Верховный Главнокомандующий, Генералиссимус Советского Союза тов. Сталин объявил Вам 20 благодарностей за Вашу отвагу, мужество, мастерство, проявленные...

За взятие городов Христиновки, Буки, Могилев-Подольска, за форсирование Днестра, за бои на подступах к Бухаресту, за взятие Вац и Асод, за взятие Брно, Зноймо, Банска-Штявница, за взятие городов Фермервар, Веспрем, Папа, Девечер, за разгром 11 танковых дивизий, за форсирование реки Раба и взятие городов Черно, Шервар, за взятие города Сомбатель, Капошвар, Кесег и выход на австро-венгерскую границу, за взятие Винер-Нейштадта, Зигенштадта, Вены, Васпуя, Фошкана, Рымникул-Сарета, Бухареста, Плоешти.

В 1958-м стал кандидатом наук, в 1968-м — доктором. Создал методику расчета эксплуатационных запасов подземных вод. С тех пор вот уже 30 лет весь мир рассчитывает водозаборы по формулам Минкина.

В некотором смысле фашисты его победили. Сперва он их победил. Немецких, в 1945-м. Потом — они его. Русские, в 1992-м. Кавалера Славы вытолкнул из России разгул “Памяти” (была такая дрянь, теперь ее заменили РНЕ и скинхеды).

Жена с ним в Германии. Дочь с мужем — в Германии, два внука — в Германии. Сын — в Израиле, внучка — в Израиле. Она там патриотка второго сорта, потому что русская (по матери). А сам он, герой и кавалер, — патриот России второго сорта.

Пенсия была большая — доктор наук, персональный пенсионер. Но когда парализовало, вылечить не смогли. Ради операции на позвоночнике уехал в Германию. Родину покидал в инвалидной коляске, “был никуда не годен”, теперь ходит на своих ногах. Там, уже в Германии, обнаружили рак, вылечили и это. А вот глаз не спасли, видит только левый. Говорит, не очень хотел, чтобы немцы знали, что он герой войны, неудобно. Все бесплатно: квартира, все операции, лекарства — за три года операций и госпиталей (позвоночник, онкология, химиотерапия) Германия потратила на него не одну сотню тысяч марок. Говорит, что на родину не тянет. “Куда? Зачем?” Отношение соседей и властей хорошее. Бургомистр недавно поздравил с золотой свадьбой.

— За что получили первую Славу?

— Надо по бумагам посмотреть.

— Не помните?!

— Что вы, там столько всего было... А от первой награды я отказался, ефрейтору дали, все смеялись, потому что я же ими командовал. А мне не дали. Говорят: “Мы тебя к награде представили, а ты шофера побил”.

— А к какой награде?

— К медали “За боевые заслуги”. Я говорю: “Это телефонисткам давайте, а мне такую не надо”. За Прутом, разведка боем. Это значит, вызвать огонь на себя, чтобы засечь их огневые точки. На фоне неба вижу — группа немцев спускается с сопки: их разведка. Пятеро идут ко мне. Думаю, как могли увидеть? Видать, очки блеснули (всю войну в очках, близорукий очень). Подошли, смотрят на меня. Думаю: видят или нет. Ведь если видят, могут выстрелить, дурацкое ощущение. Не стал ждать, дал очередь из автомата, один упал, тут автомат и заклинило, четверо отскочили, я в них гранату и побежал к ним: не возьму ли в плен. А они все убиты. Возможно, первая Слава за это.

В 1950-м закончил институт, Сталинградская ГЭС, которую начал “со дна Сталинградского моря”, Туркменский канал, Куйбышевская ГЭС...

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский писал о нем: “Разве можно было, например, обойти наградой разведчика Ефима Минкина, который наряду с бесчисленными “утвержденными” подвигами проделал такую операцию: в Словакии, во главе группы отважных, перебрался через фронт, углубился на 50 километров в горы и вывел оттуда к нашим войскам партизанский отряд, состоявший из бежавших военнопленных-французов, и советскую диверсионную группу. До самого последнего момента все шло как нельзя лучше. Неожиданность подстерегала группу уже в расположении наших войск: французы были в словацкой, а наши диверсанты — в немецкой форме, и заметившие их танкисты приняли положение “к бою”. Минкин со всех ног пустился к командирскому танку и успел предотвратить кровопролитие. За этот подвиг Минкин был награжден третьим солдатским орденом. Ныне Ефим Львович Минкин по праву носит титул полного кавалера ордена Славы”.

* * *

Александр Алексеевич Смагин (отец моей жены) маршалами не упомянут, орден у него всего один. Живет в Велегоже, Тульская область, пашет огород.

— Я 1920 года. На плохое меня не позывало никогда, хотя лет в 16—17 между собой и колья ломали из плетней. Раньше призывали в 20 лет. 14 октября 1940 г. мне сравнялось 20. На рассвете нас строем гонят на вокзал, сажают в поезд, и едем на Москву. В Москве прицепляют еще три вагона москвичей. Едем 20 суток до города Комсомольск-на-Амуре. Там попахивало от Японии войнушкой, поэтому запасали людей туда. Прибыли в город Комсомольск-на-Амуре, говорят, что с нашего пополнения будут набирать полковую школу. А полковая школа тогда была девять месяцев. Коль в полковую попал — тебе сержанта дают. Ты еще год должен служить, значит, не два, а три. И когда производился опрос, кто кончил семь классов, говорит — три. Занижали себе образование, чтобы не попасть в учебку. Я парень пензенский, мудрить-хитрить не умею, что меня в конца мая из шестого класса исключили за безобразие.

Я так и сказал: шесть классов. И тоже туда загремел. Девять месяцев. А Комсомольск-на-Амуре — вот так течет Амур, и вот начинаются горы, мы все пуза ободрали на этих горах. И этот же командир полка нам объявляет: началась война. Через три дня боевая тревога. По вагонам. По железнодорожным правилам, пока не придет с одной станции на другую отправленный поезд и не доложат, что прибыл состав, больше не пустят никого. А нас везли по два эшелона на перегоне. В нарушение всех правил. Спешили, немец был уже почти в Москве. Были уже заморозки. Чуть ли не ноябрь.

В конце концов здравствуемся с Москвой. Завезли в какой-то парк, там уже были военные. Там еще ополчение московское формировалось. И 116-я отдельная морская бригада. Эти морячки уже потеряли в боях свои посудины. Большинство балтийские. Распределение по взводам, ротам шло всю ночь. Нас всех на танки. На броню. Инструктаж дают: танки идут с полной скоростью, снижение — приготовиться, остановка танка — действуй. Весь инструктаж. Эти морячки, когда танк начал снижать скорость, шапки сымают, из кармана бескозырки достают, а мороз был жуткий. Мы смотрим — ужас. На танках утром пошли. Самолеты летят на Москву, нас не трогают. Волоколамское шоссе. Везут — и ладно. И знаем, куда везут. Трясемся, и больше ничего. И думаем: а что сейчас будет. У некоторых автоматы были, у кого — винтовочка. У меня автомат был с диском. Сошлись. И как сошлись! Безо всяких выстрелов, сразу в рукопашную. И этим морячкам за войну я миллион раз “спасибо” говорю. За ними нигде не успеешь. Это жуткая картина была. У одного морячка осталась саперная лопатка. И два чучела-немца не могли его с саперной лопаткой никак взять. Вот такие ребята. Ну примерно из роты половина осталась. Вот она и называется рукопашная. Вот так я крестился. И больше мне в рукопашную не приходилось ходить.

То нас в одну сторону, то в другую, то в третью. Как бы ни гоняли меня, а в 43-м году я попал все-таки в Орел, во взвод пеших разведчиков. Когда Орел взяли, дали команду проверить все чердаки, подвалы, все что можно. Обычная городская хата, сенцы, и я только заглянул, как он оттуда очередь пустил. Я голову убрал, а рука... Три пули. Ну опять благополучно. Без повреждения кости. А этот палец потом отрезали врачи. Я говорю: лечить надо, а не резать. Взяли и отмахнули. Орел был сопряжен с Курско-Белгородской дугой. Кошмару там хватало. Сильные бои, сильные бомбежки. Там танков было, как пшена для кур. Но все равно преодолели. Тогда уже пошли в сторону Украины. Там второй раз меня стукнуло, а когда стукнет, теряешь свою часть, попадаешь в госпиталь. Вот с этой ногой я 9 месяцев в госпитале лежал. Осколок снаряда. Спасибо, что зимой. Потому что валенки были, если бы летом — то уже не ходил бы, наверное. Из госпиталя строевую дали опять. И вот в Польше нам объявляют — кто ранен с повреждением кости, выйти из строя. Выходим, много выходят. Нас строем прямо в санчасть. И всем дают справки (в Орловской области ее бы ни за какие деньги не купил) — “годен к нестроевой службе”. Вот такие дела. Ранен был три раза.

— Что кричали-то, если кричали чего-нибудь?

— Ура. Больше ничего.

— А “За Родину, за Сталина!”?

— Это политрук или командир взвода. А мы только — ура.

— А матом?

— Всяко было. Это в Белоруссии было. В разведку боем собрались всем взводом. Там многие погибли. Но задачу мы выполнили. Командир взвода погиб, а я как младший командир остался на свою совесть. Убегать бесполезно было. Была разведка боем, мы попали на огневую засаду. Не убегать нужно, а принимать бой. Задание было выполнено. Тех, кто погибли, мы утащили с собой обратно.

Отец мой работал на заводе, на погрузке кокса для доменной печи. И у него три пальца оторвало на левой руке. Когда война началась, он в госпитале лежал. Он с 1898 года. И когда его призывают в армию, ему дают — “годен к нестроевой службе”. И вот он попал санитаром, в Калужскую область. Он пишет матери, что ехал с фронта с ранеными, налетели самолеты, и он был ранен в бок, в руку, в ногу. Пишет: “Лежу в Москве в больнице. Скоро, возможно, увидимся”. Он подумал: брали к нестроевой службе, да еще ранение — вдруг отпустят. Присылает другое письмо: “Была комиссия после выздоровления, два члена комиссии настаивали отпустить меня домой, а председатель комиссии настоял — дал строевую. Сейчас вроде бы нас гонят под Смоленск”. И больше он не успел из-под Смоленска письма прислать. Там были ужасные бои. Под Смоленском погиб. Я это письмо прочитал. Как это так можно понимать — призвали к нестроевой, да еще несколько ранений, и вдруг — к строевой. Я беру самогонки две бутылки с расстройства, со слезами залез в угол. И до того я насосался, до того надумался, до того обиделся на этого председателя... Я беру автомат свой и пошел по деревне. А деревенские хаты низко. Снег, огонь в верхнем стекле видно, а все остальное занесено. А я спьяну вижу — деревня глуха, в штабе одном огоньки. Как я засадил полдиска в этот свет. Бабки потом рассказывали, как они выскочили. Я их не зацепил лишь потому, что не видно было нижних окон. А тут патруль. У меня отбирают автомат. Ну, думаю, отвоевался. Это где-то 42—43-й, если не позднее даже. Меня в штаб. Ну рассказывай, что хотел сделать, говорят. А я и не помню ничего. Говорю: не знаю, не знаю, пьяный был. Он спрашивает: а причина какая? Я ему письмо показал и все рассказал. Три дня таскали, то один, то другой. Если бы не письмо, а просто напился, расстреляли бы и даже построили бы роту в назидание. Два человека у нас утопили оружие в пруду, плавать не умеют — и бросили. Построили батальон и расстреляли за то, что бросили оружие.

Я в партию сроду не собирался, как и мой отец в колхоз. А у нас в деревне 12 родственных семей, и никто не пошел в колхоз. Так и разбрелись. Кто за бутылку паспорт получил, кто чего. Ни один в колхозе из родни не был. Вербовки были по 6 месяцев. А в сельсовете Гаврилыч был секретарь, глухой такой. Кур у нас много было. Я полезу на потолок, яиц наберу, потом в магазин. У меня яйца принимают и дают деньги. Я беру четвертинку и иду к Гаврилычу. Это было в 34-м или в 35-м. Говорю: мне надо паспорт получить. Получил. Съездили мы в Нижний Тагил. Потом отправили нас домой. Вот вербовка прошла. Проходит год. Опять беру. И в конце концов едем мы всей семьей по вербовке... И на торф, и на стройку. Город Торжок, красноторфяник. И когда милиция посмотрела — что такое? Смагин, Смагин, Смагин... Вызывают отца — понимаешь, говорят, четвертый паспорт ваш сын берет. Паспорта забрали у меня. Землю не дают. В поле уже единоличникам отказали, в сенокосе отказали, только усадьбы. Можно, конечно, и с усадьбы прожить. Картошка там, питание, но надо же и деньги иметь — одеться, обуться. А возможности не было. Кроме отца воевали два его брата, мои дяди. Еще двоюродные братья, отцовой сестры, Мишка и Степан, Костя — тоже двоюродный брат. Все погибли. Материного брата сын тоже погиб под Серпуховом. И еще материного брата сын, дядя Вася. Отец. Вот так вот. Из каждой семьи. Вот такие дела. Всю дорогу бегом, и все впроголодь. И главное то, что не высовывай язык неудовольствия. Терпи.

И сейчас я говорю: Господь спас! Если вспоминать все случаи кошмарные (иногда мне спать неохота, и иду по своим следам), и вспоминается такое, что меня под одеялом начинает трясти.

Бомбежки. 15—20—25 самолетов летят и начинают сыпать, и пока не высыплют столько, сколько в каждом находится, они не улетят. Тут как хочешь, так и спасайся. Видел стадо коров паслось, началась бомбежка. Корова вытянула передние ноги, как человек руки, задние ноги, как человек, лежит длинная, худая. И куда пузо делось? Когда они улетели, она встала — опять нормальная корова. Вот что нервы делают! Мне так кажется, коровы-то и не ложатся, как она вытянулась. Вот в этот момент и человек так же себя чувствует, как эта корова.

Или, допустим, есть такое — пост-секрет. Прежде чем сменить человека, ты должен подойти к определенному месту, проползти на животе до него сколько-то метров. Он подползет до этого места, а потом только пойдет. А ты лежишь (вот почему у меня ноги сейчас уже не ходят)... Сменят тебя, выползешь, а встать на ноги не может, они не чувствуют. Лежишь — не шевелись, а мороз не считается ни с чем. Секретные посты и зимой бывают. Встаешь, а идти никак нельзя. Вот разминаешь, разминаешь... Хоть и валенки давали, а валенки все равно как лубочные валяли, ведь валять-то не умеют. Из каких-то лоскутов сделают эти валенки, они и не греют.

Под обстрелом куда денешься? Такие шквальные огни поднимают. Ведь они же вообще до Сталинграда не признавали, что проиграют войну. Даже под Москвой, когда они уже на сапоги обертывали женские шали, чтобы не мерзли ноги, и то еще мечтали завоевать... Они иногда наряжались — не то солдат идет, не то чучело какое-то. И на голову все женское, и ноги обмотает женским, и не поймешь чего. Сколько раз приходилось сталкиваться с пленными. Или строй гонишь, или охранять заставят. Самосуда при мне не было. Но любители на это найдутся, конечно. Если, допустим, какой-то пришел в свое село и узнал, что у него ни отца, ни матери не осталось, конечно, самосуд может быть. Но не наблюдал я. Сразу как только пленные, назначают конвой целый взвод и тут же их угоняют по назначению. Дай бог, чтобы этого не видел никто бы, кроме нас, тех, кто видел. Это невозможное! Вот сейчас Афганистан. Сколько там времени все это, живут люди в таком положении неопределенном: война, убийства... 23 года. Это что? Человек может родиться и 23 года прожить и даже за эти 23 года потерять отца или мать, и все это время и в голоде, и в холоде... Или Чечня. То же самое. Республика вся разбрелась.

Однополчан-чеченцев не было. Я про них только и узнал, когда с ними завоевали. С Кавказа были грузины, армяне, азербайджанцы. В каждой части. Увидел я у грузина крест висит. Говорю: ты что, христианин? “Да, мы Богу молимся”. Думал: раз черный — значит, безбожник, язычник.

В 46-м году я только в январе домой вышел. Это с 40-го года. На заводе у нас с женой Дорой в общей сложности (у нее 47, у меня с военными 53) — сто лет стажа. Вот целый портфель писем прислали, начиная с главы сельского округа, районного, и Стародубцев, и Грачев, и президент — все шлют поздравления с 9 Мая, с Победой. В каждом таких пожеланий тебе насказано. Думой я к этим благодетелям сейчас обращаюсь: оставьте мне для внучки хоть паршивую квартиру, я и так намучился в этих засыпных бараках жить и боюсь, как бы ей не пришлось так страдать. 7 мая пойдем на суд, потому что квартира отошла к заводу, и дом стал на балансе завода.

* * *

За последние годы с 9 Мая, с Победой поздравили его Ельцин (то ли дважды, то ли трижды), Путин, Зюганов, Стародубцев (губернатор Тульской области), министр обороны Грачев, главы района, сельсовета.

К сожалению, бумажная благодарность президентов и губернаторов на дорогих открытках, с цветными подписями похожа на прежнюю советскую благодарность: за ударную работу — почетная грамота, палочки трудодней.

У Александра Смагина на двоих с женой 100 лет трудового стажа на знаменитом заводе “Тулачермет”. Но однокомнатную квартиру приватизировать старику не разрешают, чтобы не досталась внучке. Говорят, служебная. В Велегоже, на базе отдыха “Тулачермет”, за оврагом у старика огород. Огород надо поливать, в овраге ручей, можно было бы подключить маленький насос (до танцплощадки с музыкой и прожекторами всего 20 метров), но не разрешают. И пока молодежь пляшет, старик таскает воду в гору, ковыляя на хромой ноге, которую немцы ему укоротили в 1944-м.

Оба израненные, оба хромые. Каждый после ранений, контузий, волнений ослеп на один глаз. У Смагина левый не видит, у Минкина — правый.

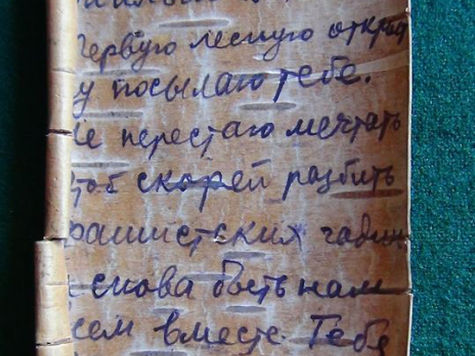

Я бы познакомил их со своим дедом. Но, увы. Причина, по которой это невозможно, изложена в письме, полученном бабушкой в 1942 году. “Ваш муж ст. сержант пом. ком. взвода Минкин Александр Давыдович 1898 г. рожд. в бою за социалистическую Родину верный воинской присяги проявив геройство и мужество был под Малгобеком в районе Моздока 5.10.42 убит. Похоронен на высоте у Малгобека... Командир батальона... Начальник штаба...”

В Кремле уже десять лет ищут национальную идею. А она простая: сделать так, чтоб кавалеры Славы вернулись на Родину и чтобы солдаты-инвалиды не таскали бы ведра в гору и не просили униженно у воров и негодяев разрешения протянуть электричество от танцплощадки до оврага.

Если это сделать — остальное приложится само. А пока этого нет, пока старикам плохо, пока наши герои живут на содержании у побежденных — там, в Кремле, могут хоть треснуть, но вместо идей у них будут рождаться одни уроды.

***